공유하기

[美보수주의자 多産 붐]‘아버지’가 어깨 펴고 돌아온다

-

입력 2006년 2월 28일 03시 08분

글자크기 설정

○ 단순한 이론이 아니다

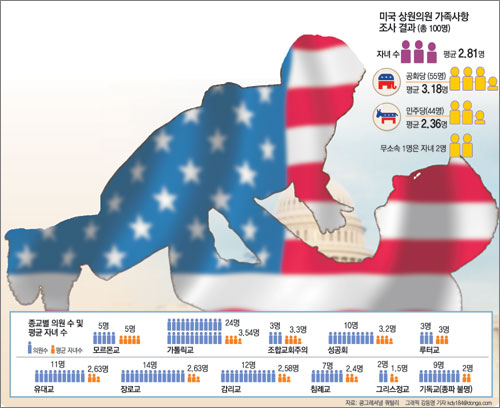

과연 보수나 진보라는 세계관이 자녀 수까지 결정하는 것일까. 동아일보는 포린 폴리시의 주장과 별도로 미국 의회 전문지 ‘콩그레셔널 쿼털리’가 펴낸 상원의원의 자녀 정보를 분석했다. 개인 정보에 수록된 자녀들의 수를 평균한 결과는 놀라웠다.

보수주의의 본산으로 불리는 공화당 소속 상원의원 55명이 평균 3.18명의 자녀를 가진 반면, 진보라고 불리는 민주당 소속 의원 44명은 평균 2.36명의 자녀를 둔 것으로 집계됐다. 민주당 소속이 거의 한 명 가까이 적다.

현재 이혼 상태인 의원 4명도 모두 민주당 소속이었다. 대가족과 종교의 가치를 중시하는 보수적 이념의 소유자가 개인의 자유와 낙태권을 존중하는 진보적 가치의 소유자에 비해 실제로 많은 자녀를 갖는다는 점이 입증된 셈이다.

‘빈 요람’ 등의 저서로 유명한 인구문제 전문가 필립 롱맨 씨는 포린 폴리시 기고문에서 바로 이 점이 ‘세속적 개인주의 국가’였던 미국을 ‘종교적 근본주의 국가’로 변화시킨 이유라고 설명했다. 2004년 대통령 선거에서 공화당 후보인 부시 대통령이 승리한 주의 출산율은 민주당 후보인 존 케리 상원의원이 승리한 주의 출산율보다 12%나 높았다는 것이다.

○ 보수는 인해전술을 구사한다?

만약 ‘보수성’이 유전자로 이어진다면 몇 세대 안 돼 세계는 보수주의자로 잠식될 것이다. 프랑스에서 1960년대에 3명 이상을 출산한 여성은 전체 산모의 3분의 1이었지만 이들이 낳은 아이들의 비율은 전체 신생아의 50%를 상회했다. 이들은 대부분 가톨릭이나 이슬람을 믿었다.

미국의 경우 1930년대에 태어난 여성 중 자녀를 갖지 않은 비율이 10%에 가까운 정도였던 데 비해 1950년대 말 태어난 여성들은 무자녀 비율이 20%에 가까웠다. “10% 남짓은 당대를 풍미한 페미니즘 운동에 영향을 받은 세대다. 그러나 이들은 다음 세대에 영향력을 갖지 못했다.” 자유롭게 살기 위해서는 자녀를 안 갖는 것이 좋다는 세계관을 물려줄 ‘딸’이 없었다는 설명이다.

롱맨 씨는 가부장적 가정에서 여러 형제와 함께 자란 자녀들이 사회 또는 조직, 국가와 자신을 동일시하며 이들은 자라서 부모의 다산(多産) 경향을 물려받을 확률이 높다고 설명했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

○“당분간 보수 인구는 계속 확대”

보수주의자들의 다산은 우파의 확대를 낳는다. 그게 미국만의 일일까. 선진국 대열에 들어선 많은 아시아와 유럽 국가가 인구 감소로 고민하고 있다. 개인주의 경향이 만연한 유럽은 ‘좌파의 퇴조’가 지적되고 있는 지금도 고율의 세금에 기초한 복지정책을 유지하고 있다.

롱맨 씨는 이들 국가도 머지않아 미국처럼 보수주의가 확대될 것으로 예측했다. 인구가 계속 줄면서 복지정책은 후퇴하고 연금은 부실화돼 말년을 자녀들에게 의존하려는 경향이 커질 것이라는 전망이다.

그러나 국가의 인위적인 인구부양 정책은 성공하지 못할 것이라고 그는 지적했다. 싱가포르는 정부가 나서서 젊은이들의 맞선을 주선하고 있다. 프랑스는 큰 폭의 세금 혜택으로 결혼과 출산을 장려하고 있다. “이런 조치들은 이른 나이에 자녀를 갖게 하는 데는 성공했다. 그러나 자녀의 수에는 영향을 주지 못하고 있다는 사실이 확인됐다.”

○ 강자의 지배력을 강화한다?

“많은 여성이 가부장제를 역겨워하고 있는 것이 사실이다. 심지어 남자들도 의무를 많이 져야 하는 가부장제에 혐오를 느끼는 경우가 많다.”

그러나 개개인의 호불호에도 불구하고 인류 역사 속에서 가부장제는 강자의 지배력을 더욱 강화시켜 왔다. 원시시대를 지나 농경이 시작되고 잉여 식량을 비축할 수 있게 되자 정복과 약탈이 부를 가져다주게 됐다. 조상과 아버지의 ‘영광의 정복사’를 아들이 세습하고 많은 자녀를 두는 데서 가치를 발견하는 집단이 상대 집단을 지배하게 됐다는 설명이다.

오늘날에도 가부장제는 사회의 효율성을 강화하는 측면이 있다고 롱맨 씨는 설명했다. 가부장적 가치관을 지닌 가정은 자녀에 대한 투자를 늘려 더 유용한 사회 구성원으로 육성하고자 한다. 페미니스트 경제학자인 낸시 폴브르 씨마저도 “가부장적 지배가 다음 세대에 대한 투자의 질과 양을 늘린다”고 언급했다.

21세기에도 ‘많은 인구’는 국가와 사회가 외부에 대해 가진 힘을 강화한다고 그는 덧붙였다. ‘한 자녀’ 가정이 주류인 사회는 ‘위험을 떠맡을’ 인적 자원이 부족해진다. 롱맨 씨는 “이라크전쟁에서 보듯 첨단무기가 아무리 많아도 마지막으로 역사를 움직이는 것은 군화의 수”라고 덧붙였다.

유윤종 기자 gustav@donga.com

워싱턴=김승련 특파원 srkim@donga.com

“아시아 男超 시한폭탄”

|

미국 UPI통신의 마틴 워커 기자는 “중국을 비롯한 아시아 국가의 남녀 성비 불균형이 지역 내 위기를 초래할 수 있다”고 경고했다.

초음파 진단기기 보급과 쉬워진 낙태 시술로 인해 인도와 중국의 일부 지역에서는 여아 100명에 대한 남아 비율이 130명에 이른다. 노벨 경제학상 수상자 아마르티아 센은 1990년 이미 “아시아에서 100만 명의 여아가 (낙태로) 사라졌다”며 그 사회경제적 파장이 클 것이라고 경고했다.

문제는 이들 ‘여아 상실 세대’가 결혼 적령기를 맞고 있다는 것. 중국 정부는 2020년 무려 4000만 명에 이르는 젊은 남성이 신붓감을 구하지 못해 원하지 않는 미혼 상태에 처하게 될 것으로 보고 있다.

인도 등 일부 국가에서는 신붓감을 구하지 못한 젊은이들이 여성을 납치해 강제로 결혼하거나 인신매매까지 서슴지 않는다. 2002년에는 중국 광시(廣西) 성의 한 농부가 여성들을 납치해 최고 360달러(약 36만 원)에 팔았다가 사형에 처해지기도 했다.

워커 기자는 특히 결혼하지 못해 실의에 빠진 남성들이 공격적인 성향을 쉽게 보인다고 말했다. 19세기에 기근 때문에 여아 살해가 빈발했던 중국에서는 한 세대 뒤 민란이 잇따랐다는 것.

그는 중국 공산당의 젊은 국수주의자들이 혈기 왕성한 독신 젊은이들의 지지에 힘입어 나이 든 관료층에 대만 공격을 요구하며 세력 다툼을 벌일 가능성도 있다고 진단했다. 그러나 ‘남초’와 ‘국수주의’를 섣부르게 연결한다는 점에서 그의 분석은 논리적 비약이라는 비판을 면하기 어렵다. 자칫 ‘또 다른 황화론(黃禍論)’으로 흐를 수도 있다는 지적이다.

유윤종 기자 gustav@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

2

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

3

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

6

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

7

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

8

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

9

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

트렌드뉴스

-

1

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

2

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

3

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

6

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

7

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

8

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

9

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0