‘해외 플랜트 늪’에 빠진 건설사들, 사업축소-인력감축 비상

- 동아일보

-

입력 2018년 3월 1일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

출혈 경쟁-低유가로 발주 감소

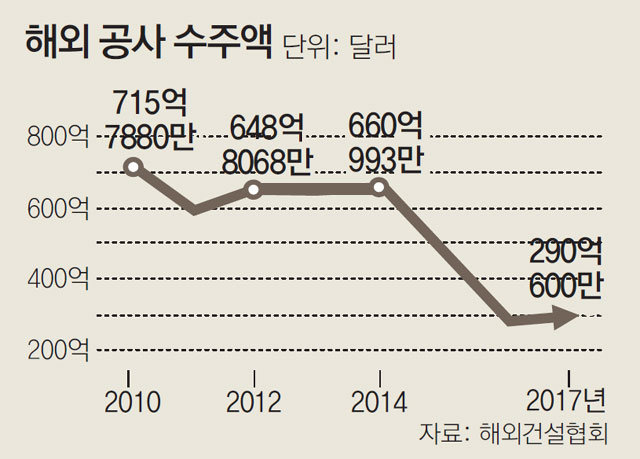

해외수주액 7년새 60% 급감… 8대 건설사 미수금 10조원 넘어

국내건설 전망도 어두워 고민 더해… 순환휴직-채용동결 등 자구책 부심

대형 건설사들이 해외 플랜트 사업의 늪에 빠졌다. 석유화학 설비나 발전소 등을 짓는 해외 플랜트 사업이 부실의 주요 원인이 되면서 사업 축소와 인력 구조조정에 나서고 있다. 하지만 플랜트 사업을 완전히 접을 수는 없는 데다 해외 매출 감소를 보전해야 할 국내 주택 부문마저 전망이 어두워 건설사들의 고민이 깊어지고 있다.

28일 건설업계에 따르면 대림산업은 플랜트 사업본부 직원 1700여 명을 대상으로 순환 무급휴직을 추진 중이다. 회사 관계자는 “28일 오전까지 직원들에게 무급휴직 신청을 받았다. 휴직 기간은 1, 2개월이 될 것”이라고 했다.

대림산업이 무급휴직을 추진하기는 창사 이래 처음이다. 지난해 해외 플랜트 수주액이 전년의 10%(2781억 원)에 불과한 데 따른 것이다. 대림산업은 임원 급여 자진 반납, 플랜트사업본부가 사용 중인 서울 종로구 D타워 사무 공간 축소 등 비용절감안도 검토 중이다.

역시 해외 플랜트가 주력인 삼성엔지니어링은 2015년 9월 6400여 명이던 직원을 지난해 9월 4950명으로 줄였다. 같은 기간 SK건설과 GS건설도 플랜트 부문 직원이 20% 가까이 감소했다. 한 대형 건설사 임원은 “순환 휴직, 희망퇴직, 저성과자 퇴출 형식으로 인력을 줄이고 있다”고 했다.

해외 플랜트 사업이 골칫덩이가 된 건 △출혈경쟁에 따른 사업성 저하 △국제유가 하락으로 발주 감소 △기술 부족에 따른 우발채무 증가 때문이다. 국내 건설업계가 해외 플랜트 사업에 본격적으로 뛰어든 건 2005년 즈음부터다. 정부 규제로 주택시장이 위축되면서 해외로 눈을 돌리기 시작한 것. 고유가에 힘입어 중동 국가들의 사업 발주도 늘었다.

하지만 한국 회사끼리 출혈수주를 하면서 2013년부터 부실이 감지되기 시작했다. 건설사 관계자는 “외부에선 해외 건설이 호황이라고 했지만 업계에선 수주할수록 손해라고들 했다”고 전했다.

플랜트는 토목, 건축과 달리 공사가 끝나도 설비가 제대로 작동하지 않으면 공사비를 못 받거나 대규모 지체보상금을 물어줘야 한다. 한국기업평가에 따르면 지난해 9월 현재 8대 건설사의 해외 미수금은 10조2000억 원이다. 해외건설협회 관계자는 “연초 해외 수주가 늘고 있지만 올해 목표인 300억 달러를 달성하긴 쉽지 않을 것”이라고 했다.

강성휘 기자 yolo@donga.com

트렌드뉴스

-

1

김태희 한남더힐 7년만에 시세차익 85억…127억 매수자는 ‘이사람’

-

2

“대구에 이렇게 눈이 온다고?” 시민들도 놀란 ‘2월 폭설’

-

3

주호영 “TK통합 반대 누구냐” vs 송언석 “그만두겠다” 충돌

-

4

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

5

[단독]“학업 위해 닷새전 이사왔는데”…‘은마’ 화재에 10대 딸 참변

-

6

“다림질 태운 셔츠가 150만원”…하이패션 또 도마

-

7

“지선앞 징계가 웬말이냐”에…당권파, ‘장동혁 사퇴요구’ 친한계 윤리위 제소

-

8

마약왕 사살에 멕시코 총기 폭동…홍명보호 ‘비상’

-

9

대낮 서울 거리서 낫 들고 행인 위협…70대 남성 체포

-

10

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

5

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

6

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

7

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

8

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

9

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

10

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

트렌드뉴스

-

1

김태희 한남더힐 7년만에 시세차익 85억…127억 매수자는 ‘이사람’

-

2

“대구에 이렇게 눈이 온다고?” 시민들도 놀란 ‘2월 폭설’

-

3

주호영 “TK통합 반대 누구냐” vs 송언석 “그만두겠다” 충돌

-

4

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

5

[단독]“학업 위해 닷새전 이사왔는데”…‘은마’ 화재에 10대 딸 참변

-

6

“다림질 태운 셔츠가 150만원”…하이패션 또 도마

-

7

“지선앞 징계가 웬말이냐”에…당권파, ‘장동혁 사퇴요구’ 친한계 윤리위 제소

-

8

마약왕 사살에 멕시코 총기 폭동…홍명보호 ‘비상’

-

9

대낮 서울 거리서 낫 들고 행인 위협…70대 남성 체포

-

10

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

4

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

5

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

6

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

7

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

8

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

9

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

10

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0