공유하기

유기농농지 0.8%… ‘친환경농업 육성’ 1506억 헛돈

- 동아일보

글자크기 설정

■ 벌레먹은 그린농업 실태

전국에서 친환경농산물을 가장 많이 생산하는 전남도는 감사원 감사를 받다 곤욕을 치렀다. 전남지역 13개 시군이 친환경 인증 면적을 최대 2배까지 부풀려 3억 원에서 12억 원에 이르는 정부 지원금을 타는 꼼수를 쓰다 6일 적발됐기 때문이다.

이는 다른 도에서도 마찬가지였다. 감사원이 경남, 경북, 전북, 충북 등 4개 도의 친환경농업지구 437곳의 운영 실태를 조사한 결과, 전체의 37%(168곳)에 이르는 친환경농업지구가 ‘이름만 친환경’으로 운영되고 있었다. 친환경농업지구 130여 곳은 친환경농업을 완전히 포기한 상태였다. 이 중 친환경 인증 실적이 전혀 없는 지구도 110여 곳이나 됐다. 그동안 국내 친환경농업 지구 사업에 1506억 원을 투자했던 정부의 돈이 줄줄 새고 있는 셈이다.

최근 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 비롯해 한미, 한-호주, 한중 FTA가 속속 이슈화되고 있다. 앞으로 점점 국내 농산물 시장에 ‘모양 좋고 값싼’ 외국산 농산물이 더 많이 쏟아져 들어온다. 정부는 이에 대응할 국내 농산물의 차별화 방안 중 하나로 ‘친환경 역량 키우기’에 집중하지만 일각에선 국내 농가의 친환경 경쟁력이 중국에조차 밀릴 수 있다는 지적이 나온다.

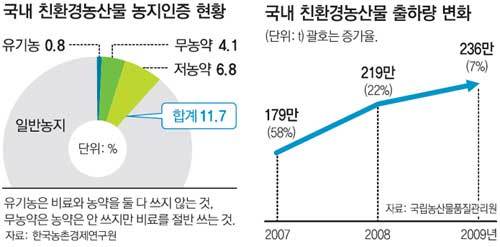

더 큰 문제는 친환경농산물의 ‘질’이다. 연구팀이 국내 친환경 농지 면적을 분석한 결과를 보면 친환경 농지는 전체 농지의 11.7%인데 이 중 저농약이 6.8%, 무농약이 4.1%, 유기농이 0.8%로 집계됐다.

저농약 농지란 화학비료와 농약을 모두 권고량의 절반 이하로 쓰는 농지를 말하며 무농약 농지는 농약은 쓰지 않고 비료만 정부 추천량의 3분의 1을 쓴 농지를 말한다. 반면 유기농 농지는 2∼3년 이상 화학비료와 농약을 전혀 쓰지 않아야 한다. 엄격한 의미의 친환경인 ‘유기농’ 농지비율은 전 국토의 1%도 되지 않는다는 얘기다. 연구원의 김창길 위원은 “2016년에는 저농약 인증제가 완전히 폐지될 예정인데 이렇게 되면 현재 친환경농산물의 절반 이상이 친환경 자격을 잃는다”며 “무농약 또는 유기농 재배 농가를 더욱 집중 육성해야 한다”고 말했다.

하지만 국내 농산물 유통구조와 농촌 현실을 들여다보면 친환경 재배가 쉽지 않다. 비용과 노력을 몇 배로 들여 친환경농산물을 생산해도 저가(低價) 경쟁이 심한 유통업계에서 마땅히 제값을 받고 안정적으로 팔 곳이 없다는 것. 또 농업인의 절대 다수가 60대 이상 노년층인 상황에서 친환경 농법 교육이 잘 통하지 않는다는 게 현장 관계자들의 얘기다.

임우선 기자 imsun@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0