공유하기

엇갈린 투자흐름 한국 “해외로…” 일본 “국내에…”

-

입력 2004년 4월 22일 18시 06분

글자크기 설정

일본 제조업체의 공장 해외 이전이 상대적으로 둔화되고 국내 공장 신설이 크게 늘어나고 있기 때문이다.

지난해 일본 국내의 공장 설립 건수는 1000건을 넘어서 3년 만에 증가세로 돌아섰다. 반면 한국은 해외투자가 크게 늘고 있다.

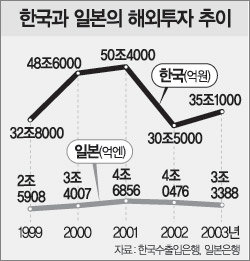

▽한국과 일본의 교차=올해 1·4분기(1∼3월) 중국에 대한 직접투자에서 한국이 처음으로 일본을 제쳤다. 중국 상무부에 따르면 한국은 1·4분기 중국에 13억7400만달러를 직접 투자해 일본(11억3700만달러)을 앞질렀다. 일본의 경제규모가 한국의 약 10배라는 점을 감안하면 한국의 대중(對中) 투자 규모는 엄청난 것이다. 전체 해외투자도 일본은 2001년을 정점으로 줄어들고 있지만 한국은 작년부터 다시 크게 늘고 있다.

실제로 해외 공장이 국내로 다시 돌아온 경우는 극히 일부 품목밖에 없다. 그러나 일본에서는 국내 설비투자 증가를 “공장이 돌아오고 있다”고 표현하며 반기고 있다.

▽국제화 전략의 성숙=일본의 국내 시설투자 붐에 대해 삼성경제연구소 구본관 수석연구원은 “무조건 해외로 나가는 것이 기업의 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 주는 것이 아니라는 사실을 일본 기업들이 깨닫고 있다”고 설명했다.

일본은 엔고(円高)의 여파로 1980년대 말 공장 해외 이전이 붐을 이뤘다. 첨단기술을 섣부르게 해외로 옮겼다가 한국, 대만, 중국이 기술을 습득해 일본이 선점한 시장을 뺏어간 사례가 많다고 일본은 보고 있다.

일본기업들은 최근 제조원가 가운데 인건비가 20%를 넘지 않는 품목의 경우 해외이전을 하지 않는다. 일본의 부흥을 이끌고 있는 디지털 가전제품들은 인건비보다는 기술력이 중요하다는 사실을 보여주고 있다. 샤프와 캐논, 미쓰비시는 최근 지방에 각각 액정, 디지털카메라, DVD레코더용 회로 공장을 짓고 있다.

LG경제연구원 이지송 연구위원은 “기술의 융·복합화가 경쟁력을 결정하는 디지털 시대에는 특정 산업만의 발전보다는 종합기술력이 중요하다”며 “각 산업이 고루 발달해 있는 일본에서 첨단 신제품을 개발하는 것이 유리하다는 것을 체득한 것 같다”고 설명했다.

▽두 마리 토끼를 동시에 잡기=한국 기업들은 가격경쟁력이 떨어지면 바로 해외로 공장을 이전할 생각을 한다. 그러나 일본 기업들은 끊임없는 생산성 향상으로 품질을 유지하면서 가격을 인하하고 있다. 마쓰시타의 소형 냉장고, 스즈키의 스쿠터는 중국에서 생산하는 제품보다 가격이 싸다.

일본 중견기업들도 새로운 시장을 창출하거나 제조업체이지만 스스로를 서비스업체로 규정하고 까다로운 소비자의 요구를 만족시키기 위해 노력하고 있다.

삼성경제연구소 이우광 수석연구원은 “반도체 공정만큼 정밀도가 필요한 카메라폰 등 고가품은 인건비가 싼 국가에서 생산해봤자 불량률이 높아 제조원가가 더 든다”며 “한국기업은 대량생산과 저가시장 공략이라는 도식적 사고에서 벗어나 다양한 전략을 개발할 필요가 있다”고 말했다.

이병기기자 eye@donga.com

트렌드뉴스

-

1

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

4

日, 사거리 1000㎞ 미사일 기습 반입…‘반격 능력’ 첫 실전 배치

-

5

김어준 “李대통령 객관 강박…檢개혁 관련 레드팀 자처”

-

6

“왜 나만 늙었지?”…서울대 명예교수가 꼽은 ‘피부노화 습관’ [노화설계]

-

7

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

8

종로3가역 승강장에 3억 돈가방…한밤 순찰 역무원이 발견

-

9

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

10

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

트렌드뉴스

-

1

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

4

日, 사거리 1000㎞ 미사일 기습 반입…‘반격 능력’ 첫 실전 배치

-

5

김어준 “李대통령 객관 강박…檢개혁 관련 레드팀 자처”

-

6

“왜 나만 늙었지?”…서울대 명예교수가 꼽은 ‘피부노화 습관’ [노화설계]

-

7

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

8

종로3가역 승강장에 3억 돈가방…한밤 순찰 역무원이 발견

-

9

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

10

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0