사표 품은 청년 ‘퇴준생’들 앞에 놓인 기회와 함정[횡설수설/이정은]

- 동아일보

-

입력 2023년 2월 13일 21시 30분

공유하기

글자크기 설정

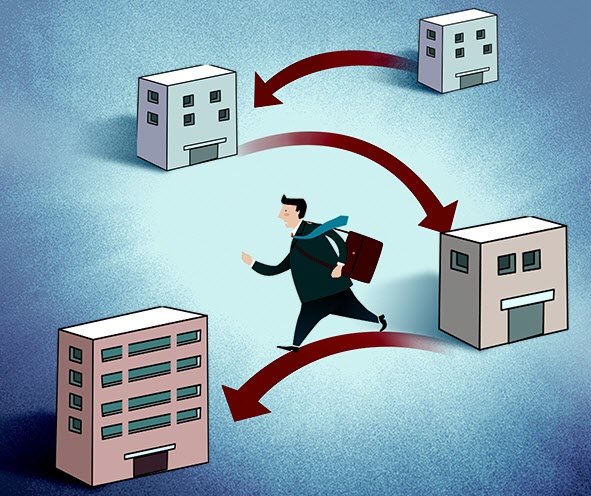

요즘 서점이나 인터넷에는 퇴직 관련 정보가 쏟아진다. “평균 1년 단위로 6번 퇴직했다”는 ‘프로이직러’의 경험담부터 퇴직급여 계산 같은 구체적인 준비 노하우를 담은 지침서까지 그야말로 퇴직 콘텐츠의 홍수다. 지난해 한 리서치업체 조사에서 입사 1년 이내에 퇴사한 적이 있다고 답한 응답자는 전체의 60%에 달했다. 직장인들이 유목민처럼 회사를 옮겨 다니는 ‘잡 노마드(job nomad)’ 시대의 단면이다.

▷‘입사 3년 안에 퇴직할 수 있다’고 생각하는 청년 직장인이 전체의 86%에 달한다는 조사 결과가 나왔다. 3년이면 회사 입장에서는 기본기를 닦아 본격적으로 실무에 투입할 수 있다고 보는 시기다. 이때쯤 사표를 던지려는 ‘퇴준생’(퇴직준비생)이 그만큼 많다는 의미다. 한국만 유별난 것은 아니다. 인도에서는 “3∼6개월 안에 회사를 옮길지도 모른다”는 답변이 66%나 됐다. 미국 노동부 통계에 따르면 20∼24세의 경우 평균 근속기간이 1년 3개월에 불과했다. 점점 짧아지는 추세다.

▷잦은 이직은 과거 부적응의 근거로 여겨지는 경우도 많았다. 이제는 ‘자발적’ 선택이라는 것에 방점이 찍히는 분위기다. 보상과 근무환경 등에서 최적화 조건을 찾기 위한 과정이라는 것이다. ‘N잡러’에 익숙한 젊은이들은 이직 기간의 공백에도 큰 부담을 느끼지 않는다. 연봉만큼이나 근무 유연성과 자기 계발 기회를 따진다. 특히 Z세대에서 두드러지는 특징이다. 글로벌 컨설팅업체 올리버와이먼의 조사에 따르면 Z세대의 85%는 재택근무나 최소한 하이브리드 근무를 원하고 있다.

▷“여긴 버티는 게 이기는 데다.” 직장인의 애환을 다룬 한 드라마에서 명대사로 뽑혔던 이 한 문장은 아직 유효하다. 불합리한 조직문화나 보상체계를 견디라는 게 아니다. 그 개선과 변화는 인재를 붙잡기 위해 회사가 감당해야 할 몫일 것이다. 개인은 스스로의 성장에 필요한 시간 확보를 위해서라도 회사와 호흡을 맞추는 기간을 더 늘려 보면 어떨까. 메이저리그로 진출하는 프로 선수가 이적을 도전하는 시기는 오랜 훈련을 거쳐 일류 선수로 성과를 냈을 때다.

횡설수설 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이준식의 한시 한 수

구독

-

HBR insight

구독

-

e글e글

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

3

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

4

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

5

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

6

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

7

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

3

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

8

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

9

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

트렌드뉴스

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

3

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

4

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

5

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

6

K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?

-

7

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

8

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

9

김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류

-

10

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

1

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

2

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

3

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

6

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

7

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

8

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

9

‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과

-

10

국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/장원재]AI 대화에 남겨진 ‘범죄 지문’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/02/26/133433401.2.jpg)

댓글 0