공유하기

단조롭지 않은 단색화의 비밀

- 동아일보

글자크기 설정

원로작가 하종현 개인전

단색화 열풍에 대한 의구심은 ‘오래전에 그려 창고에 수북이 쌓아놓은 것을 하나씩 꺼내 공개한다’는 작가에 대한 의구심, 도전적이고 실험적인 작업에 애쓰는 작가를 찾기보다 ‘새로운 상품 패키지’를 내놓는 데 몰두하는 갤러리에 대한 의구심과 이어진다. 10월 18일까지 서울 종로구 국제갤러리에서 여는 단색화 대표주자 중 한 명인 하종현 작가(80·사진)의 개인전은 그런 의구심을 반갑게 허물어뜨린다.

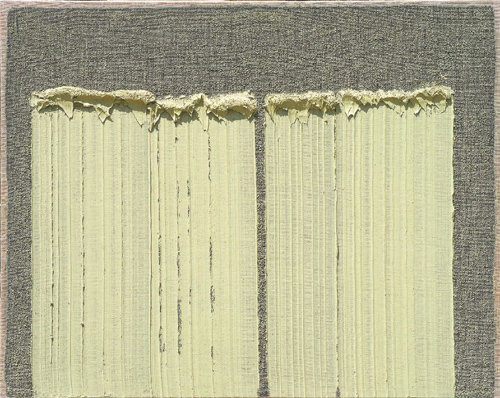

3개로 나뉜 전시실을 언뜻 둘러보면 딱히 새로운 이미지는 없다. 수없이 반복되고 수없이 언급된 배압법(背壓法·마대로 짠 캔버스 뒷면에서 물감을 눌러 칠해 앞면으로 배어 나오게 하는 기법)의 결과물 31점이 죽 걸려 있다. 1990년대 작품이 10점, 나머지는 모두 처음 공개하는 신작으로 올해 제작한 것만 15점이다. 발목 잡혀 붙들려 섰는데 다리 아픔은 느껴지지 않는다. 익숙함에도 심심한 구석이 없는 생기(生氣)의 까닭이 궁금했다. 하 씨는 “지난해부터 도입한 재료인 ‘그을음’이 조금이나마 다른 느낌을 전했나 보다”라고 답했다.

“지긋이 묵혀 얻은 색이랄까. 시간의 깊이를 압축해 담아내는 과정에서 불의 힘을 빌린 거다. 30대 후반에 처음 캔버스를 불로 그슬었을 때는 그저 구태의연함에서 벗어나고자 온갖 낯설다 싶은 표현법을 찾는 데만 몰두했다. 그 과정에서 내가 그림에 어떤 질감과 의미를 더하고 있는지는 몰랐다. 앞으로 당분간 이 방식을 여러모로 확장시켜 볼 작정이다.”

하 씨는 수십 년간 줄곧 자신의 작품에 ‘접합(Conjunction)’이라는 제목을 달았다. 그리고 캔버스 위에서 마대, 철조망, 신문지, 밀가루를 끈덕지게 접붙였다. 그을음을 이어낸 최근작은 11월 미국 뉴욕 개인전에도 선보인다. 단색화 바람이 ‘묵은 창고 털어내기’처럼 변질된 지금, 그의 현재진행형 노작의 가치는 각별하다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0