공유하기

40년봉사후 떠난 수녀 "눈뜨면 한국 생각 잠들면 소록도 꿈"

-

입력 2005년 12월 29일 03시 01분

글자크기 설정

지난주 초 두 수녀를 찾아 인스브루크로 향했다. 마리안 수녀가 사는 곳은 인스브루크 시내에서 기차로 20분 거리인 마트라이라는 작은 마을. 주소 하나만 달랑 들고 물어물어 집을 찾았다. 마리안 수녀는 다행히 집에 있었다.

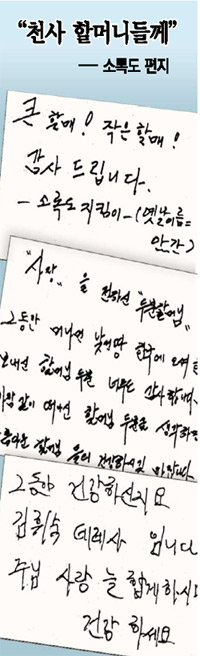

한국에서 전달받은 소록도 주민들의 편지를 전했다.

“큰 할매, 작은 할매, 감사드립니다.”

|

“그토록 곱던 젊음을…, 소록도 사람들의 손발이 되어 평생을 보내신 할머니 두 분께 충심으로 감사합니다.”

마리안 수녀는 편지를 읽으면서 “눈을 뜨면 한국 생각이 나고 소록도 꿈을 아직도 꾼다”고 한국말로 말했다.

두 수녀는 송별식을 요란하게 하는 것이 싫어 광주대교구 주교에게만 자신들의 뜻을 알렸다. 그러고는 비행기에 실을 수 있는 짐 20kg만 들고, 올 때 그랬던 것처럼 소리 없이 소록도를 떠났다.

두 수녀가 돌아오자 가족들은 반색을 했다. 마리안 수녀의 여동생은 집 3층에 언니를 위한 보금자리를 꾸몄다. 마가레트 수녀의 형제들도 작은 아파트 한 채를 마련해 줬다.

두 수녀는 소록도를 떠나던 날 멀어지는 섬과 쪽빛 물결을 바라보며 하염없이 눈물을 흘렸다고 한다. 20대 후반부터 40년을 넘게 산 소록도는 ‘고향’이나 마찬가지였기 때문.

이젠 오히려 오스트리아가 ‘낯선 땅’이다. 마리안 수녀는 “동생들의 도움을 받아 이곳에 적응하고 있다”고 말했다. 주민등록 신고도 새로 하고, 친지와 이웃들을 찾아다니며 얼굴을 익히고 있단다. 아직도 저녁 식사는 한식으로 한다.

3평 남짓한 방 안은 한국에서 가져온 자그마한 장식품으로 가득했다. 방문에는 붓글씨로 쓴 ‘선하고 겸손한 사람이 되라’는 문구도 붙어 있었다. “평생 마음에 담아 두고 사는 말”이라고 마리안 수녀는 설명했다.

그의 삶은 이 좌우명에서 한 치도 벗어나지 않았다. 소록도를 찾은 것은 1962년. 처음부터 평생 소록도에서 봉사하겠다는 각오를 한 것은 아니었다. 하지만 그곳을 떠날 수 없었다.

“처음 갔을 때 환자가 6000명이었어요. 아이들도 200명쯤 됐고. 약도 없고, 돌봐 줄 사람도 없었습니다. 한 사람 한 사람 치료해 주려면 평생 이곳에서 살아야겠구나 하는 생각이 들었죠.”

수녀들은 팔을 걷어붙이고 환자들을 직접 치료했다. 약이 부족하면 오스트리아의 지인들에게 호소해 오스트리아, 독일, 스위스에서 실어 날랐다. 영양실조에 걸린 아이들을 위해 영양제며 분유도 부지런히 구했다.

그러는 동안에도 소록도에선 계속 아이들이 태어났다. 한센병 환자인 부모들과 함께 지낼 수 없는 아이들을 위해 두 수녀는 보육원을 세웠다. 가난한 살림살이라 옷은 직접 해서 입혔다. 아이들이 여섯 살이 돼 아무런 이상이 발견되지 않으면 육지의 보육원으로 보냈다.

|

할 일이 지천이고, 돌봐야 할 사람은 끝이 없었다. 두 수녀는 가족에게 고향으로 돌아가지 않겠다는 뜻을 여러 차례 전했다. 마가레트 수녀의 언니 트라우데 미코스키(73) 씨는 “소록도에선 사람이 죽으면 화장을 한다고 들었다”면서 “마가레트가 언젠가 재로 변해 돌아올 거라고 생각했다”고 말했다.

시련도 있었다. 3년 전에는 마리안 수녀가 대장암 진단을 받아 한국과 오스트리아를 오가며 3번이나 수술을 받아야 했다. “많이 아팠어요. 그래도 소록도 사람들이 기도해 준 덕분에 나았지요.”

그렇게 정성을 쏟은 소록도는 이제 많이 좋아졌다. 환자도 600명 정도로 크게 줄었다.

“더는 우리 도움이 필요 없다고 생각했지요. 40년 동안 함께 일한 한국인 간호원장이 은퇴하는 모습을 보면서, 마가레트와 함께 이제는 한국을 떠나도 되겠다고 결심했답니다.”

마리안 수녀를 만난 뒤 마가레트 수녀를 찾아 나섰다. 하지만 언론에 노출되는 것을 꺼리는 수녀는 이미 자취를 감춘 뒤였다. 마가레트 수녀의 아파트뿐 아니라 남동생, 언니의 집을 계속 찾아갔지만 결국 언니를 만나 근황을 듣는 것에 만족해야 했다.

마리안 수녀는 인터뷰를 마치고 돌아가는 기자의 손에 알사탕 몇 개를 꼭 쥐여주었다. 밥을 못 차려 줘 미안하다는 말도 했다. 그러고는 소록도를 그리워하는 마음을 내비쳤다.

“지금도 우리 집, 우리 병원 다 생각나요. 바다는 얼마나 푸르고 아름다운지. 하지만 괜찮아요. 마음은 소록도에 두고 왔으니까….”

인스브루크(오스트리아)=금동근 특파원 gold@donga.com

소록도=정승호 기자 shjung@donga.com

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

4

‘독도 마지막 주민’ 김신열 씨 별세…등록된 민간인 ‘0명’

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

SK하이닉스 “6세대 LPDDR6 세계 첫 개발”…모바일용 D램도 고도화

-

7

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

8

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

9

박민영 긴급 체포, 행사장 대혼란 (세이렌)

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

9

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

10

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

4

‘독도 마지막 주민’ 김신열 씨 별세…등록된 민간인 ‘0명’

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

SK하이닉스 “6세대 LPDDR6 세계 첫 개발”…모바일용 D램도 고도화

-

7

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

8

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

9

박민영 긴급 체포, 행사장 대혼란 (세이렌)

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

9

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

10

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0