공유하기

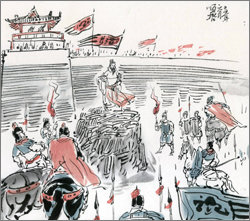

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<492>卷六. 동트기 전

-

입력 2005년 6월 24일 03시 09분

글자크기 설정

패왕은 그렇게 기신을 꾸짖은 뒤 좌우를 돌아보며 말했다.

“어서 섶과 장작을 모아 저 쥐새끼 같은 놈을 태워 죽여라!”

그러나 기신은 낯빛 하나 변하지 않았다. 차게 웃은 뒤 굳게 입을 다물고 패왕을 쏘아볼 뿐이었다.

명을 받은 군사들이 흩어져 섶과 장작을 구해왔다. 오래잖아 섶과 장작이 더미지어 모이자, 그걸 보고 있던 패왕이 다시 말을 바꾸었다.

“섶과 장작을 동문 문루(門樓)에서 잘 보이는 곳에 쌓고 그 위에 저놈을 산 채로 묶어라.”

그리고 군사들이 시킨 대로 하자 문루 아래로 말을 몰아가 성안을 보고 외쳤다.

“주가와 종공, 한왕 신과 위왕 표는 문루로 나오너라. 과인이 너희에게 이를 말이 있다.”

패왕이 거듭 그렇게 외치자 문루 위가 수런거리는가 싶더니 두 사람이 나타나 패왕의 말을 받았다.

“나는 어사대부 주가요, 이 사람은 종공(종公)이오. 대왕께서 아시듯 이 형양성을 지키려고 남은 것은 모두 넷이나 각기 맡은 구역이 있어 한 문루에 몰려 있을 수는 없소. 이곳에는 우리 두 사람밖에 있을 수 없으니 하실 말씀이 있으면 우리 두 사람에게 하시오.”

“너희들은 지금 어떤 처지에 빠져있는지 알고나 있느냐? 한왕 유방이 너희 넷을 남겼다 하나 위왕 표는 과인에게 스스로 항복해왔던 자이니 과인이 부르면 언제든 다시 올 것이다. 또 한왕 신도 과인이 왕으로 세운 자이니 때가 되면 반드시 과인의 부름을 받들 것이다. 그리되면 너희 둘이서 어떻게 이 형양성을 지킬 것이냐? 한왕 유방이 범 같은 장수들을 거느리고도 지켜낼 수 없어 버리고 달아난 형양성이 아니더냐?”

패왕이 그렇게 말해놓고 문루위에 있는 주가와 종공을 올려보았다. 두 사람이 서로 눈짓을 주고받더니 순순하게 대답했다.

“그 일이라면 먼저 대왕께 보여드릴게 있습니다. 잠시 기다려 주시겠소이까?”

그러더니 곁에 있는 군졸을 시켜 무언가를 가져오게 했다. 오래잖아 그 군졸이 상자 하나를 가져오자 주가가 상자 속에 든 것을 꺼내 패왕 앞으로 내던지며 물었다.

“대왕 그게 무엇인지 아시겠소?”

패왕이 멀지 않은 곳에 굴러 떨어진 것을 보니 잘려진 목이었다. 머리칼을 풀어헤치고 눈을 흡뜬 채 죽어 쉽게 알아볼 수는 없었으나 어딘가 낯익은 데가 있었다. 패왕이 자신도 모르게 눈살을 찌푸리며 두 사람에게 물었다.

“이 어인 사람의 목이냐?”

“바로 위표의 목이외다. 대왕의 말씀처럼 또다시 우리 한나라를 저버릴 수 있는 위인이라 우리 두 사람이 미리 손을 썼소. 또 한왕 신은 설령 딴마음을 먹는다 해도 이제는 우리가 두려워 함부로 움직일 수 없을 것이오.”

주가의 그와 같은 대답에 패왕의 얼굴이 벌겋게 달아오르기 시작했다. 터질 듯한 화를 억누르며 애써 지은 부드러운 목소리로 주가에게 물었다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

여행스케치

구독

-

광화문에서

구독

-

우아한 라운지

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六. 동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0