공유하기

[소설]구름모자 벗기게임 (63)

-

입력 1998년 9월 29일 19시 08분

글자크기 설정

―당신 때문에 내 인생에 혼란이 와. 나의 삶 전체가 흔들려. 사랑하면서 살고 싶어지면, 끝장이야. 지금의 내 삶은 너무 창백하고 이기적이고 무가치하고 열등하고 게으르고 먼지 같아. 한 여자를 진정으로 사랑하고 그 여자의 몸에서 내 아이를 낳고 날만 새면 튀어나가 돈을 벌고 한 밤에 가족이 잠든 집으로 돌아가 잠드는 이타적인 삶이 갑자기 전율이 일 지경으로 위대하게 느껴지는 거야.

―당신은 여전히 빈정대는군요.

―이젠 어쩔 도리가 없으니까, 빈정거리는 거요. 이제 와서 바꿀 수는 없어. 내 나이 사십에…. 인생은 그다지 길지가 않아. 혹 다시 태어나면 당신 같은 여자를 하나 만나 내 아이도 낳고 그 여자의 노예가 되어서 평생을 그 곁에서 살아볼까…. 하지만 난 이 생을 믿지 않아. 근본적으로 생은 파괴적이지. 사랑하며 살도록 허용하지 않아. 난 그걸 오래 전에 알아버렸어….

그가 갑자기 나의 어깨를 물었다. 나는 비명을 지르면서도 털고 일어나지 않고 그대로 있었다. 그의 이빨이 깊숙이 더 깊숙이 내 살 속에 파고들도록….

―나도 당신 살을 먹을 수 있을 거 같아. 식인 종족처럼….

―언제 만날까요? 약속을 해줘요.

나는 그가 채 끝내기도 전에 때를 놓치지 않고 빠르게 물었다. 그가 긴 숨을 쉬었다.

―…. 모레, 그래. 모레 오후 3시 휴게소에서 만나.

오후 다섯 시였다. 온천 모텔 앞에서 규를 보내고 나는 숲의 어두운 오솔길을 따라 대중탕이 있는 온천장으로 내려갔다. 차 앞으로 다가갔을 때, 꼬챙이같이 내 몸을 꿰는 팽팽한 시선을 느꼈다. 나는 의식적으로 발등만 내려다보며 걷다가 천천히 고개를 들었다. 그곳에 호경이 서 있었다. 얼어붙는 것 같았다. 호경이 나에게로 다가왔다. 웃으려 해도 얼굴 근육이 뜻대로 움직여 주지 않았다. 흥분했을 때면 늘 그렇듯이 호경의 눈 밑이 무섭도록 붉었다.

―거기서 뭐했어?

너무 낮아서 거의 들리지 않았다. 그는 화장이 함부로 지워진 나의 얼굴을 차갑게 훑어보았다. 두 눈이 공중에 멈춘 돌처럼 단단했다.

―산책.

―산책, 그냥 숲길을 걸었다고? 언제 왔어?

―….

호경은 나의 가방을 획 나꿔챘다.

나는 가방 끝을 쥔 채 황급히 말했다.

―…. 30분쯤 전에.

그가 헛, 하고 웃었다.

―난 3시간 전에 여기 왔는데…. 그때부터 네 차가 서 있는 걸 보고 있었는 걸.

나는 얼굴이 달아오르고 몸이 떨리기 시작했다.

글·전경린

총선 : 시민단체 >

-

동아시론

구독

-

광화문에서

구독

-

횡설수설

구독

트렌드뉴스

-

1

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

2

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

3

中 “美의 이란 공습 즉각 중단해야…이란 주권과 영토 보전 존중”

-

4

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

5

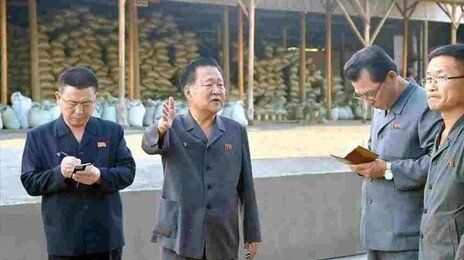

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

6

상호관세 막히자 ‘301조’ 꺼낸 트럼프…‘쿠팡 사태’ 3월 7일 조사 분수령

-

7

공습 시작에 테헤란 직장인들, 울며 자녀 학교로 뛰어가…검은 토요일

-

8

“12년 버텼지만 폐업”…지역 변호사들 어려운 이유는?

-

9

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

10

이란혁명수비대 “호르무즈 해협 봉쇄”…유가 배럴당 100달러 가나

-

1

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

2

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

3

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

7

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

8

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

9

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

10

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

트렌드뉴스

-

1

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

2

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

3

中 “美의 이란 공습 즉각 중단해야…이란 주권과 영토 보전 존중”

-

4

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

5

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

6

상호관세 막히자 ‘301조’ 꺼낸 트럼프…‘쿠팡 사태’ 3월 7일 조사 분수령

-

7

공습 시작에 테헤란 직장인들, 울며 자녀 학교로 뛰어가…검은 토요일

-

8

“12년 버텼지만 폐업”…지역 변호사들 어려운 이유는?

-

9

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

10

이란혁명수비대 “호르무즈 해협 봉쇄”…유가 배럴당 100달러 가나

-

1

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

2

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

3

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

7

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

8

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

9

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

10

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개