공유하기

녹색그라운드 불 꺼지면 야구단 라커룸 터는 여자

- 동아일보

-

입력 2012년 11월 17일 03시 00분

글자크기 설정

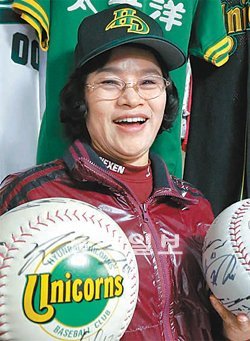

인천서 18년째 구단 유니폼 세탁 이천금씨의 프로야구와 함께한 인생

“쏴∼”

시원한 샤워 물줄기가 내리쏟아진다. 실오라기 하나 걸치지 않은 프로야구 선수들이 땀을 씻어낸다. 그 와중에 한 중년 여성이 불쑥 문을 열고 들어온다. 그러곤 알몸인 선수들 사이를 아무렇지 않은 듯 헤치고 다닌다. 선수들도 태연하게 농담을 던진다. 선수단 외엔 절대 출입금지인 라커룸과 그 안의 샤워실에 유일하게 ‘상시 접근 권한’을 부여받은 이 여자. 프로야구 태평양(현대의 전신) 시절부터 18년째 유니폼 빨래를 도맡아온 이천금 씨(55)다.

○ 서른여덟에 처음 만난 프로야구

1996년 태평양이 현대로 바뀌었다. 현대는 2000년 수원으로 연고지를 옮길 때 인천에 새로 들어온 SK 선수단에 이 씨를 소개시켜 줬다. 수원으로 연고지를 옮긴 현대도 계속 이 씨에게 빨래를 맡겼기 때문에 이 씨는 현대와 SK의 빨래를 함께 했다. 시즌 중 많게는 하루에 100벌씩 빨래를 했다. 이 씨가 빨래를 마치면 남편이 현대의 홈인 수원으로, 이 씨가 SK의 홈인 인천으로 빨래 배달을 갔다. 동네 주민의 세탁물은 맡을 엄두를 못 냈다. 이 씨는 “그렇게 프로야구가 내 삶 그 자체가 됐다”고 했다.

○ 새벽부터 유니폼 찾는 감독도

이 씨가 프로야구에 발을 들인 이후 숱한 변화가 일어났다. 크고 작은 일들이 이 씨의 삶에 영향을 끼쳤다.

현대는 2003년 정몽헌 당시 현대그룹 회장이 유명을 달리한 이후 야구단 지원이 줄면서 몰락의 길을 걸었다. 구단 사정이 어려워지자 한때 세탁비가 연체되기도 했다. 하지만 이 씨는 2007년 현대가 해체될 때까지 인천에서 수원을 왕복하며 빨래를 책임졌다.

이 씨는 지난해까지 선수들에게 “잠실로 경기하러 갈 땐 꼭 헌 유니폼을 가져가라”고 당부했다. 잠실에서 경기를 한 유니폼을 빨 때는 유독 얼룩이나 때가 잘 안 지워졌기 때문이다. 그러다 지난해 말 잠실구장 흙에서 석면이 검출돼 큰 파문이 일어났고 그 이후 잠실구장의 흙을 전면 교체하자 그런 일이 없어졌다. 또 천연잔디보다는 인조잔디에서 때가 더 묻기도 한다. 이 씨는 “인조잔디에서 경기한 선수의 유니폼 엉덩이에는 쥐 발자국처럼 촘촘히 때가 묻어 안 지워진다. 엉덩이 쪽을 따로 손빨래를 해야 한다”고 설명했다.

○ 따뜻한 선수 덕에 버틴 18년

이 씨가 수거해 차에 실어둔 유니폼을 팬들이 훔쳐가기도 했다. 라커룸에서 고가의 물건이 없어질 때면 의심받을 때도 있었다. 그러나 이 씨는 마음 따뜻한 선수들과 함께할 수 있었기에 즐겁다고 했다.

2002년 SK에서 처음 만난 현 LG 김기태 감독(43)도 이 씨의 기억 속에 남아 있다. 한여름 땀에 전 유니폼은 아무리 빨아도 냄새가 날 때가 있다. 그때 일부 선수는 이 씨에게 불평했다. 그럴 때마다 당시 고참 선수였던 김 감독은 “예전에 집에서 직접 빨아 입을 때를 생각해라”라며 이 씨를 감쌌다.

넥센 조중근(30)이 SK에서 뛰던 2007년 초. 이 씨가 그의 속옷을 잃어버린 적이 있다. 이 씨는 사과하며 마음을 졸였다. 그런데 이 씨를 “이모”라고 부르는 조중근은 웃어넘겼다고. 조중근은 2007년 시즌 중인 5월 현대로 이적한 뒤 수원 라커룸에서 익숙한 속옷을 발견했다. SK와 현대의 빨래를 함께 하던 이 씨가 실수로 그의 속옷을 SK가 아닌 현대로 보냈던 것이다.

○ 대를 이어 함께하고픈 프로야구

이 씨는 프로야구 덕에 네 자녀를 부족함 없이 키웠다. 2004년엔 종전의 허름한 세탁소 대신 인천 서구 가좌동에 넓은 세탁소를 장만했다. 2010년 시즌 뒤 SK 빨래는 그만뒀다. 2000년부터 10년 동안 두 구단의 빨래를 해오다 보니 몸에 무리가 왔기 때문이다. 그래도 인천에서 멀리 떨어진 서울 양천구 목동에 있는 넥센의 빨래는 여전히 계속하고 있다. 이 씨는 “현대와의 의리 때문”이라고 했다.

이 씨는 “힘에 부치면 아들에게 세탁소를 물려줘서라도 프로야구와의 연을 이어가고 싶다”고 말했다.

인천=조동주 기자 djc@donga.com

▶ [채널A 영상] 비싼 세제가 빨래도 잘 된다? 세척력 비슷

트렌드뉴스

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[단독]‘이적설’ 김민재 前소속 연세대 “FIFA, 기여금 수령준비 요청”

-

4

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

7

美 “韓 국회 승인전까진 무역합의 없다”… 핵잠 협정까지 불똥 우려

-

8

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

9

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

10

이란 지도부 겨눈 트럼프 “베네수엘라 때보다 더 큰 함대 간다”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

7

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

8

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

9

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

트렌드뉴스

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[단독]‘이적설’ 김민재 前소속 연세대 “FIFA, 기여금 수령준비 요청”

-

4

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

7

美 “韓 국회 승인전까진 무역합의 없다”… 핵잠 협정까지 불똥 우려

-

8

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

9

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

10

이란 지도부 겨눈 트럼프 “베네수엘라 때보다 더 큰 함대 간다”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

7

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

8

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

9

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0