공유하기

‘감염원’ 알기 힘든 엠폭스…“익명 검사로 숨은 감염자 찾아야”

- 뉴스1

글자크기 설정

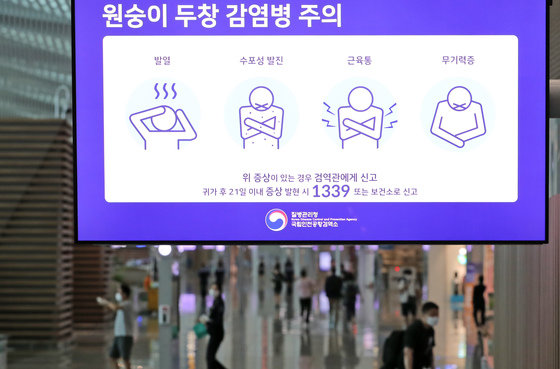

20일까지 엠폭스(MPOX·원숭이두창) 누적 확진자가 20명, 그중 15명은 국내 지역사회 감염으로 추정돼 지역사회 토착화 우려가 커지고 있다. 엠폭스에 대한 사회적 낙인이 커지면 자발적인 신고가 어려워질 수 있으니 익명 검사를 도입해 보자는 제안도 나온다.

2020년 5월 서울 이태원 코로나19 집단감염에 쓰였고 현재 전국 보건소에서 검사자가 원하면 HIV(사람면역결핍바이러스) 검사가 익명으로 진행된다. 질병관리청은 아직 익명검사를 구체적으로 검토하지 않은 모습인데 엠폭스 의심 증상 신고자의 개인정보를 철저히 보호하겠다고 강조했다.

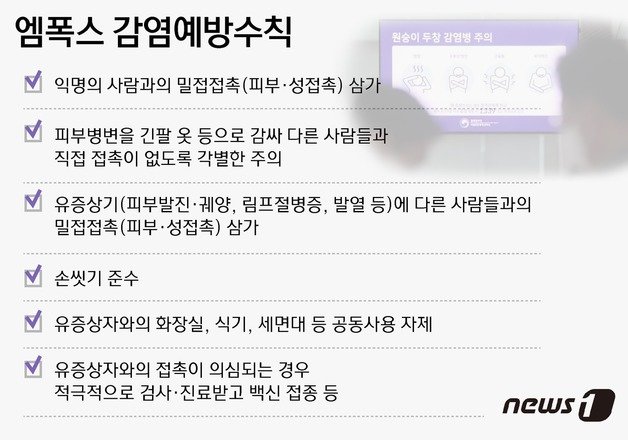

전문가들에 따르면 엠폭스는 코로나19 유행 초기처럼 ‘검사(Test)·추적(Trace)·치료(Treat)’ 이른바 ‘3T’ 전략을 펼치기 어려운 감염병이다. 엠폭스 감염 사례 대다수가 모르는 사람과의 피부·성 접촉 같은 밀접 접촉으로 확인돼 감염원 파악은 어렵다. 자연 치유된 뒤 신고를 안했을 가능성도 있다.

신상엽 KMI한국의학연구소 수석상임연구위원(감염내과 전문의)은 “역학조사로 밀접접촉자의 연락처를 찾기도 어렵고, 찾은들 검사까지 이뤄지지 않을 수 있다. 3T가 안 먹힌다”며 “5배에서 10배의 환자가 더 있을 것”이라고 전망했다.

엠폭스는 지난해 6월 국내에 처음 발생했다. 5번째 환자까지는 해외 유입이나 관련 환자였으나 지난 7일 확진된 6번째 환자부터 지역사회 감염 추정 환자가 다소 빠르게 늘고 있다. 13번째 환자가 12번째 환자의 밀접 접촉자인 것 이외에는 연관관계도 없다.

다만, 아직 질병청은 엠폭스에 대한 익명 검사 필요성을 구체적으로 검토하지 않은 것으로 보인다. 한 질병청 관계자는 “지금은 위험 노출력 등 감염경로와 접촉자에 대한 상세 역학조사를 진행해 밀접 접촉자에게 검사, 접종을 권할 필요성이 있다”고 말했다.

이 관계자는 “의심 시 익명 검사를 받고, 그 결과를 검사받은 당사자만 알기에는 밀접 접촉자의 선제검사, 예방접종 기회가 박탈될 수 있어 보인다”며 “사회적 낙인 우려, 감염자가 숨는 문제 때문에 익명 검사 도입을 고려해 봐야 할 텐데 아직 이렇다 할 결정을 내리기는 어렵다”고 했다.

대신 질병청은 엠폭스가 일반적 인구집단보다 고위험 집단에서 발생과 전파 위험이 큰 만큼, 고위험군 대상 홍보를 대폭 강화하고 있다. 고위험군 이용 시설 및 모바일 애플리케이션(앱) 이용자를 대상으로 감염 예방수칙 준수 안내문을 제작·배포한 상태다.

특히 질병청은 의심 증상 신고자의 개인정보를 철저히 보호하고 있다며, 의심 환자와의 밀접 접촉 등을 겪은 데 따른 의심 증상이 있으면 주저 없이 질병청 콜센터(1399) 등에 신고해 줄 것을 당부했다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

10

강원래 아내 김송, 온몸 문신 공개…“아들 글씨도 있어요”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

8

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

9

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

10

강원래 아내 김송, 온몸 문신 공개…“아들 글씨도 있어요”

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0