공유하기

[다시 공존을 향해/3부]<3>옆집에 누가 사는지 아십니까

- 동아일보

-

입력 2011년 2월 8일 03시 00분

글자크기 설정

저를 아세요? ▶▶▶ 아, 반가워요!

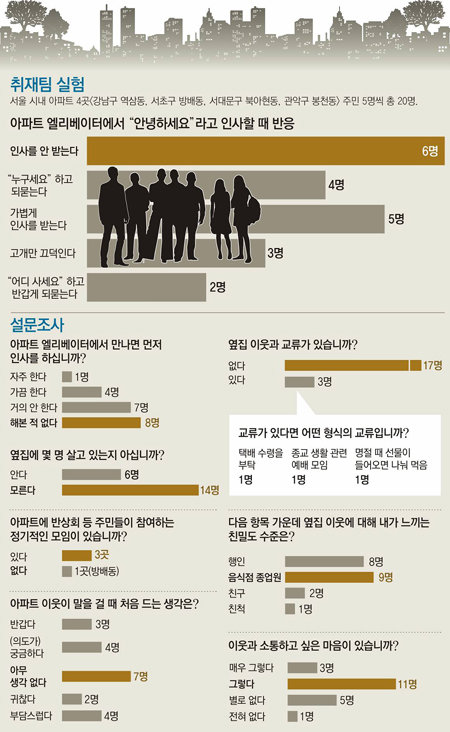

■ 본보 취재팀의 실험 서울 아파트 4곳 20명에 인사 건네보니

눈이 마주쳤다. 그가 눈을 피했다. 잠시 어색한 침묵이 흘렀다. 미소를 지으며 “안녕하세요”라고 인사했다. 처음엔 놀란 표정으로 고개만 살짝 끄덕거린 그 남자. 다시 한 번 밝게 웃으며 인사했더니 경계하는 표정과 함께 이런 대답이 돌아왔다. “저를 아세요?” 그러곤 이 말을 덧붙였다. “이 동네에 6년 살았지만 엘리베이터에서 누가 먼저 인사를 건넨 건 처음이라…. 어떻게 대답할지 당황스럽네요.” 지난달 25일 서울 관악구 봉천동 H아파트의 한 엘리베이터 안에서 일어난 일이다.

○ “안녕하세요?” “…”

우리나라 전체 가구 가운데 아파트의 비중은 58.3%(2010년 기준). 아파트라는 공간을 중심으로 이웃에 대한 무관심이 방치해선 안 될 수준까지 높아졌다는 얘기다.

이에 특별취재팀은 무관심 수준을 확인하기 위해 직접 현장을 찾았다. 서울 시내 아파트 4곳(강남구 역삼동, 서초구 방배동, 서대문구 북아현동, 관악구 봉천동)의 주민 5명씩 20명을 만나봤다.

먼저 한 가지 실험을 했다. 엘리베이터 안에서 만난 아파트 주민들에게 “안녕하세요”라고 인사했을 때 어떤 반응이 나오는지 지켜봤다. 주민 대부분 경계하는 빛이 역력했다. 인사를 받아주지 않은 주민은 6명. 인사 대신 “누구세요”라고 말한 주민도 4명이나 됐다.

○ 옆집과 교류 있느냐엔 85%가 “없다”

‘옆집에 몇 명 살고 있는지 아십니까?’란 질문에 ‘네’라고 답할 사람이 몇 명이나 될까. 설문조사 결과 ‘모른다’고 한 사람이 14명. ‘옆집 이웃과 교류가 있습니까’란 질문엔 더 많은 17명이 ‘아무 교류도 없다’고 말해 이웃과의 소통 부족을 실감케 했다.‘아파트 주민이 말을 걸 때 처음 드는 생각은 무엇이냐’는 질문엔 가장 많은 7명이 ‘아무 생각 없다’고 했다. 다음으로 ‘(의도가) 궁금하다’와 ‘부담스럽다’가 각각 4명, ‘귀찮다’도 2명 있었다. ‘반갑다’는 3명에 불과했다.

조사 결과 소득 수준이 낮은 아파트 주민들이 소득이 높은 주민들보다 상대적으로 소통 부족 문제가 더 심각했다. ‘옆집에 누가 사는지 아느냐’는 질문에 상대적으로 소득이 적은 북아현동, 봉천동 아파트의 주민 10명 가운데 9명이 ‘모른다’고 답했고 역삼동, 방배동 주민들은 5명이 ‘안다’고 응답했다. 이 같은 차이의 이유는 무얼까. 역삼동 주민 손모 씨(47)는 “우리 아파트의 경우 보안이 잘돼 있고, 자녀 교육 문제 등 주민들 관심사도 비슷해 어느 정도 공감대가 형성돼 있다”고 했다. 황상민 연세대 심리학과 교수는 “소득 수준이 낮은 곳일수록 이웃에 대한 불신이 커 자물쇠를 더 굳게 걸어 잠그는 편”이라며 “단순히 이웃에 대한 무관심 문제뿐만 아니라 소득 수준에 따른 ‘불신 디바이드’도 경계해야 한다”고 지적했다.

높은 담장-방음벽 허물고 공원-체육시설 조성

철제 방음벽 대신 아담한 돌담. 돌담 위에는 화단이 조성돼 주변을 아늑하게 만들었다. 경계가 꼭 필요한 곳엔 방음벽이 아닌 울타리가 있었다. 목재를 지그재그로 엮어 만든 울타리 덕분에 딱딱해 보였던 아파트 단지는 전원 마을처럼 옷을 바꿔 입었다.

서울 구로구 신도림동 우성 2·3·5차 아파트와 현대아파트가 모인 단지 풍경이다. 이 아파트 단지 ‘담장 허물기’ 사업이 시작된 건 2005년. 주민 가운데 한 명이 “담장을 허물고 이웃사촌처럼 지내보자”는 제안을 하면서 시작됐다. 처음엔 시행착오를 겪었지만 공사가 진행되면서 분위기가 달라졌다. 지난해 말 끝난 공사 결과는 대만족. 높은 담장과 회색빛 방음벽을 허물고 2만6000그루의 나무를 옮겨 심었더니 주민들 얼굴에 따뜻한 미소가 살아났다. 새로 조성된 공원과 야외체육시설은 필수 생활공간으로 자리 잡았다. 우성아파트 관리사무소 직원 김진태 씨(52)는 “예전엔 경비원들도 딱 자기 구역만 챙겼다. 하지만 담장을 허물고부터 이젠 전부 ‘우리 동네’, 이웃사촌이 됐다”며 만족해했다. 우성 2차 아파트 주민 김영옥 씨(64)도 “담벼락이 없어지고 녹지가 조성되니 마을 공동체라는 일체감이 생겼다”며 활짝 웃었다.

옆집에 누가 사는지도 모를 만큼 삭막한 현실이지만 한편으론 이웃과 소통하기 위한 움직임도 활발하다. 서울시에서 추진 중인 아파트 녹지 조성 사업이 대표적이다. 서울시 조경과 최한규 팀장은 “열린 녹지 사업을 추진하는 주요 목적 가운데 하나가 주민들 소통 증진”이라며 “‘아파트는 딱딱하고 건조하다’는 기존 인식을 바꾸면 주민들 사이 접촉이 늘어날 것이란 확신이 있었다”고 했다.

이웃 간의 소통 부재가 심각한 상황이지만 곳곳에서 하나둘 소통의 희망이 싹트고 있는 것이다. 실제 이번 설문조사에서도 ‘이웃과 소통하고 싶은 마음이 있습니까’란 질문에 긍정적으로 답한 사람이 많았다. ‘매우 그렇다’가 3명, ‘그렇다’가 11명이었다. 방배동의 윤모 씨(33)는 이렇게 말했다. “상대가 부담스러워할 것 같아 먼저 다가가는 게 조심스럽긴 하죠. 그래도 따뜻한 정을 나눌 수 있는 이웃사촌이 뭔지 궁금하긴 해요. 이웃이 부탁한다면 들어줄 의향도 얼마든지 있습니다.”

신진우 기자 niceshin@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

2

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

5

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

9

1차로에 쓰러진 남성 밟고 지나간 60대 운전자, ‘무죄’…이유는?

-

10

경찰도 몰랐다…SNS 난리 난 日 ‘할머니 표지판’

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

6

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

7

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

트렌드뉴스

-

1

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

2

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

5

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

9

1차로에 쓰러진 남성 밟고 지나간 60대 운전자, ‘무죄’…이유는?

-

10

경찰도 몰랐다…SNS 난리 난 日 ‘할머니 표지판’

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

6

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

7

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0