공유하기

옆자리가 또 비었다… 난 얼마나 버틸 수 있을까

-

입력 2006년 11월 18일 02시 57분

글자크기 설정

“공무원 생활 25년에 연봉이 7000만 원입니다. 대기업 임원이 된 대학 동기들이 비싼 술값을 떡하니 내지만, 얻어먹는 마음이 편하겠어요? 그뿐 아닙니다. 아무리 친구라지만 경제 정책을 만드는 공무원을 앞에 앉혀놓고 ‘경제 원리도 모르는 무식한 정부’라며 ‘성토(聲討)’를 해요. 모임이 끝나면 기사 딸린 고급 승용차가 줄을 서요. 같이 타고 가자는 걸 물리치고 지하철역으로 터벅터벅 걸어가며 생각합니다. ‘학교 다닐 땐 내가 공부건 운동이건 제일 잘했는데…. 도대체 뭐가 잘못된 걸까?’”

○ 높아만 가는 현실의 벽, 금전 문제 불만 쌓여

공무원이 ‘안정적인 직업’이라는 말에 공무원들은 대뜸 경제적인 고충을 토로한다.

스스로 ‘잘나가는’ 공무원 가운데 한 명이라고 생각하는 한 과장급 공무원은 서울대를 졸업한 뒤 행정고시에 수석으로 합격했다. 나랏돈으로 공부해 박사학위도 받았고, 청와대 근무도 했다.

그런 그가 요즘 부인과 ‘각방’을 쓰고 있다. 지난달 초 부인이 작심하고 내뱉은 말에 자존심이 무참히 꺾인 이후부터다.

“주말에 밤늦게까지 일하다가 집에 들어갔더니 집사람이 투덜거리는 겁니다. ‘폼 잡지만 당신 봉급이 기껏 얼마 되느냐’며 가슴을 후벼 파더라고요. 내가 왜 집에서 이런 박대를 받아야 하는지, 속에서 뜨거운 게 울컥 치밀더군요. ‘내가 돈 못 벌고 늦게 들어온다고 구박하는 유일한 인간이 당신’이라고 쏘아붙였죠. 지금까지 서로 화가 안 풀렸어요.”

○ 치열해지는 경쟁, 불안한 미래

떠날 때가 얼마 안 남은 고위 공무원들은 ‘정년 이후’가 고민이다.

“도대체 후배들이 왜 그렇게들 조급한지 모르겠어. 연금은 300만 원 가까이 받으니 먹고사는 거야 문제없겠지만 뭐 하고 살지가 걱정이지. 평균 수명도 길어졌는데 나이 50에 은퇴하면 남은 30년을 뭘하며 보내지?”

올해 들어 인사 적체 문제로 장차관과 후배들로부터 ‘퇴진’ 압력을 받은 경제부처의 1급 관료는 섭섭한 마음을 털어놨다.

최근 ‘낙하산’ 인사가 부쩍 늘고 있기는 하지만 견제도 그만큼 심해졌다. 선배들은 퇴직하면 정부 산하 기관장으로 내려가는 기회가 많았지만 요즘엔 외부인사 공모다 뭐다 해서 편하게 옮길 만한 자리가 없고, 있어도 눈치가 보여 쉽지 않다고 했다. 그렇다고 민간기업에 들어가 밑에서부터 커온 기업인들과 ‘정면 승부’를 벌이기에는 전문성이 떨어진다.

그는 “아직 한창 일할 나이인데도 은퇴를 ‘종용’하는 공무원 사회가 너무 야속하다”고 했다. 관료사회의 최대 장점인 ‘안정성’이 빠른 속도로 퇴색하고 있다는 느낌을 받았다.

○ “대기업으로 못 옮기면 바보” 자조도

지난달 한 경제부처의 인사담당자는 최근 몇 년간 자기 부처를 떠나 민간기업이나 법무법인(로펌)으로 옮긴 옛 동료들에게 전화를 걸었다. 개방형 ‘국장급’ 자리 공모 제안을 하기 위해서였다.

“허허…, 말씀은 고맙지만 다른 사람 알아보시는 게 좋을 것 같습니다.”

전직 공무원들은 “지금 자리에 만족하고 있어 공직으로 돌아갈 생각이 없다”며 다들 거부했다. 실제로 일부 경제관료 사이에서는 “대기업에 못 가고 그냥 공직에 남아있으면 바보”라는 자조 섞인 농담까지 나돌고 있다.

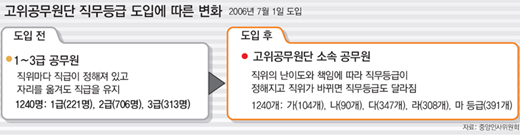

고위 공무원단 제도가 유능한 관료들이 자리를 박차고 나가는 데 동기 부여를 하고 있다는 주장도 나온다.

최근 민간 기업체로 자리를 옮긴 이모(44) 씨는 “개방형 공직 제도로 공무원 승진이 더 어려워지는 상황이라면 차라리 밖에 나갔다가 나중에 ‘민간 케이스’로 복귀하는 게 낫다고 판단했다”고 털어놨다.

“이럴땐 청와대 가느니 해외근무가 낫지”

“지금 생각하면 청와대에 못 간 게 오히려 다행이라는 생각이 듭니다. 잇따른 정책 실패로 비아냥거림과 조소의 대상이 되고 있는 청와대에 잠시라도 있었다면 다음 정권에서 크게 고생할 뻔했어요.”

중앙부처 과장급 공무원 A 씨는 올해 초만 해도 청와대로 옮겨갈 것이라며 들떠 있었다. 청와대에 가면 승진도 빠르고, 공직생활을 하는 동안 여러모로 이득이 될 것이라는 계산이었다.

그러나 A 씨는 기대와 달리 청와대 ‘진입’이 좌절됐고, 한동안 우울증 증세를 보일 정도로 실의에 빠져 지냈다. 그랬던 그의 얼굴에 최근 화색이 돌고 있다.

청와대 파견 근무는 정권 초냐, 말이냐에 따라 공무원 본인의 경력 관리에 약(藥)이 될 수도, 독(毒)이 될 수도 있다.

청와대에 들어가면 1년 반에서 2년을 보내야 하는데, 지금처럼 정권교체기까지 1년 반이 채 안 남은 시점에선 여러모로 부담스럽다. 더구나 정권의 지지도가 급락한 데다 관료 출신이 힘을 쓰지도 못하는 현재 청와대 구조상 괜히 청와대 파견을 갔다가 마음고생만 하고 불이익을 받을 수 있다는 걱정도 적지 않다.

최근 청와대에 파견된 과장급 공무원은 “주위에서 ‘지금 가도 문제가 없겠느냐’고 걱정을 많이 했다”며 “나처럼 실무자급은 그나마 좀 낫지만 고위직으로 갈수록 부담이 훨씬 커진다”고 했다.

반면 해외 근무 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다.

한 경제부처 국장은 “누가 봐도 ‘잘나가는’ 공무원이 아니라면 해외 근무로 2, 3년 자리를 비우거나 1년 정도 국내 연수를 다녀오는 것이 남아 있는 공무원의 ‘수명’을 늘리는 방법”이라고 귀띔했다.

그러나 고위 공무원단 제도와 함께 외부 인사와 경합을 벌여야 하는 개방형 직위 확대 등으로 자리를 비웠을 때 위험성도 커졌다. 돌아와서 마땅한 자리를 찾지 못해 ‘인공위성’처럼 떠도는 공무원이 계속 늘어나고 있기 때문이다.

<특별취재팀>

▽경제부

박중현 기자 sanjuck@donga.com

홍석민 기자 smhong@donga.com

이승헌 기자 ddr@donga.com

김선우 기자 sublime@donga.com

배극인 기자 bae2150@donga.com

신치영 기자 higgledy@donga.com

유재동 기자 jarrett@donga.com

▽사회부

황태훈 기자 beetlez@donga.com

▽사진부

김동주 기자 zoo@donga.com

강병기 기자 arche@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

5

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃은 슈카, 조롱거리 됐다

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

6

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

5

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃은 슈카, 조롱거리 됐다

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

6

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0