공유하기

[문화 칼럼/최명란]동심이 나를 웃게 한다

- 동아일보

글자크기 설정

‘빨랫줄에도/눈이 앉았네?/먼 길/너무 힘들어/쉬어가려나?’ 내가 초등학생 때 처음으로 쓴 ‘눈’이라는 제목의 동시다. 아침에 눈 비비고 일어나 방문을 열자 아무도 몰래 밤새 눈이 내렸다. 발자국 한 점 찍히지 않은 깨끗한 눈이 먼 산에도 들판에도 지붕에도 마당에도 감나무 가지에도 빨랫줄에도 소복소복 쌓여 있었다. 그런 풍경을 보면 누구나 감탄하게 된다. 우리의 마음속에 저마다 동심이 있기 때문이다.

아이를 보고 있으면 마냥 행복해

동심을 잃지 않으면 동시를 찾는 일이란 그다지 어렵지 않다. 동심은 계절 속에도 생활 속에도 있다. 어제만 해도, 지하철 전동차에서 내린 아이가 지나가는 전동차를 향해 손을 흔드는 모습을 보았다. 아무도 마주 손 흔들어 주는 사람 없지만 지하철의 시커먼 터널이 전동차를 성큼 삼켜버릴 때까지 손을 흔들며 서 있었다. 또 한 아이는 급히 계단으로 뛰어내려오면서 이미 떠나는 전동차를 향해 “아저씨! 잠깐만요!” 하며 손을 들고 달려왔다. 기관사 아저씨가 듣기나 한가. 정말 우스웠다.

아이들을 바라보고 있으면 혼몽한 삶도 절대고독의 사랑도 다 잊어버린다. 내가 어른이란 사실도 품격도 잊어버린다. 그러다 남편과 다투기라도 한 날엔 산책길에서도 나란히 걷지 않는다. 앞서거니 뒤서거니 가다가 아이들을 만나면 내가 지금 기분이 안 좋은 상황이라는 사실은 순식간에 잊어버린다. 아이와 마주 보고 헤헤거리다 “나 보고 좀 그래 봐” 하고 불쑥 던지는 남편의 서운한 말 한마디를 더 듣고 만다.

지난가을, 등반 후 하산 길에 나는 지리산 아래 산청 버스 정류장에서 차를 기다리고 있었다. 그때 동생 손을 꼭 잡은 아홉 살 정도의 누나가 내 앞으로 가로질러 달려갔다. 그 아이는 시동을 켜고 운전석에 앉아 승객을 기다리고 있는 기사 아저씨를 향해 큰 소리로 “아저씨! 이 차 덕산 가요?”라고 물었다.

아저씨가 “아니!”라고 대답하자 아이는 “왜요?”라고 또 물었다. 아저씨는 웃기만 했다. 덕산행이 아니니까 안 가는 거지 왜 안 가는 게 어디 있냐고 따져 묻거나 꾸지람이라도 했다면 그 마음속엔 분명 동심이 없다. 그랬다면 “왜요?” 하고 되묻는 아이의 마음을 알아차리지 못했을 것이다. 이렇듯 동심이야말로 삶의 한순간을 더없이 행복하게 한다. 자라면서 보고 느낀 것들이 거의 평생 가슴에 남아 마음의 동력이 된다.

소아암을 앓는 준수는 할머니와 사하촌에 사는 여자아이다. 이름처럼 외모가 준수해 까까머리를 하고 있어도 동글동글 너무 예쁘다. 목욕탕에서 만나는 사람들은 준수가 동자승인 줄 안다. 사람들이 “아이고 스님” 하며 합장을 해도 쌩긋 웃기만 한다. 비행운이 사라질 때까지 하늘을 바라보거나 개미의 동선을 지켜보면서도 웃고 있다. “어때, 괜찮아? 안 아파?” 하고 물으면 “안 아파요!”라고 씩씩하게 대답하고는 또 활짝 웃는다. 동심이 있기에 가능한 일이다. 어른이 이 정도 아프면 오만상 찌푸리고 있지 않을까.

우리는 모두 일희일비하며 산다. 웃다가 울고 울다가 웃는다. 비극 속에도 동심은 있다. 동심은 우리 삶의 비극을 감싸고 어루만지는 희극이다. 동심을 잃지 않는 일이 웃음을 잃지 않는 일이다. 살아가면서 잃지 말아야 할 동심이 우리 삶을 따뜻하고 유쾌하게 한다. 미처 생각하지 못한 말 한마디로 아이들은 어른들을 활짝 웃게 한다. 그렇기에 아이들의 끊임없는 말을 귀담아듣게 되고 아이들의 행동을 눈여겨보게 된다.

은행잎이 수북이 쌓인 길을 따라 병원 가는 길, 감기몸살 앓고 있는 엄마를 뒤따라오는 내 아들 영수가 말한다. “엄마! 내가 세균이라면요, 엄마 입속으로 들어가서 배 속에 있는 병균 모조리 때려잡고 항문으로 쏘옥 나오면 될 텐데요.” 너무 우스워하는 엄마에게 “엄마! 웃는 것보다 차라리 펑펑 많이 우세요, 눈물로 병균이 다 빠져나오게요.”

빨간 단풍 한 잎이 바닥에 톡 떨어진다. 작은 새 한 마리 쪼르르 다가가 단풍을 톡톡 건드린다. 단풍이 저만치 바람을 따라간다. 새는 또 다가가 단풍을 톡톡 쫀다. 같이 놀자는 말이다. 햇살조차 희미해지는 소멸의 계절 이 늦가을에 동심의 열매가 한 아름 수확되기를 기대해본다. 우리가 살아갈 날들 중에 가장 젊은 이 순간을 위하여.

최명란 시인

트렌드뉴스

-

1

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

4

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

5

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

6

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

7

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

8

[사설]美 상업용 SMR 허가… 세계 최고 기술 갖고도 시간 허송한 韓

-

9

美, 이란 3000곳 타격-43척 파괴…트럼프 “10점 만점에 15점”

-

10

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

3

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

4

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

5

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

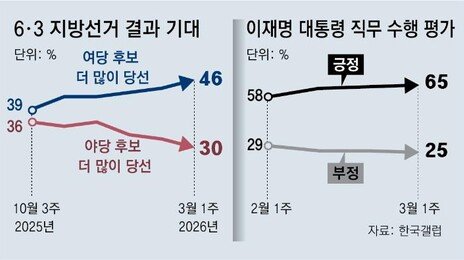

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

8

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

9

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

10

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

트렌드뉴스

-

1

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

2

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

3

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

4

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

5

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

6

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

7

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

8

[사설]美 상업용 SMR 허가… 세계 최고 기술 갖고도 시간 허송한 韓

-

9

美, 이란 3000곳 타격-43척 파괴…트럼프 “10점 만점에 15점”

-

10

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

3

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

4

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

5

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

8

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

9

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

10

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0