공유하기

‘강자 독식’에 울고 싶은 SW개발 중소기업

- 동아일보

-

입력 2011년 4월 14일 03시 00분

글자크기 설정

“대기업, 인력 키워놓으면 채가고 써주는게 어디냐며 단가 후려쳐”

《 삼성전자 스마트폰에 소프트웨어를 공급하는 협력업체 B사는 최근 매출액이 30%나 줄었다. 연간 매출액이 100억 원을 넘는 제법 탄탄한 회사였지만 국내 대기업의 ‘인력 빼앗기’에는 속수무책이었다. 전체 개발인력의 40%가 삼성SDS로 자리를 옮기면서 일감마저 떨어져 나간 것. 지난해 애플의 ‘아이폰 쇼크’로 삼성과 LG가 뒤늦게 스마트폰 애플리케이션(앱) 개발에 나서면서 소프트웨어업체들로부터 개발 인력을 대거 빨아들여서다. 삼성SDS는 삼성전자 스마트폰에 들어가는 각종 소프트웨어를 개발하고 있다. B사가 극심한 인력난에 시달리던 지난해 말 삼성전자 무선사업부는 ‘갤럭시S’를 성공적으로 데뷔시킨 공로를 인정받아 31명이 무더기로 임원을 달았다. B사 대표는 “삼성 LG가 말로만 ‘상생’을 외칠 뿐 인력 빼가기로 국내 소프트웨어업체들을 고사시키고 있다”고 성토했다. 》

● 업계 줄초상 대표주자들 작년 경영난에 잇단 매각-상장폐지 ‘수난’

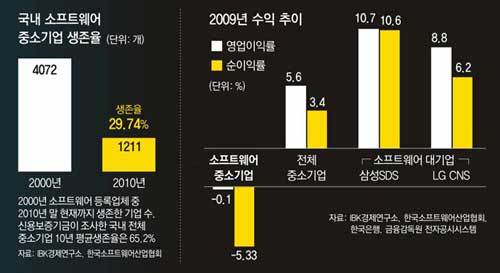

한국은 삼성전자와 LG전자로 대표되는 세계적인 정보기술(IT) 하드웨어업체를 보유하고 있다. 그러나 세계 소프트웨어 시장에선 2008년 1.7%의 점유율로 미국(37%)이나 일본(11.1%)은 물론이고 중국(11.1%)보다도 크게 뒤떨어진다. 기획재정부에 따르면 한국의 전체 제조업 수출액 중 하드웨어 비중은 2008년 26.2%로 경제협력개발기구(OECD) 30개 회원국 중 1위였지만 소프트웨어 비중은 1.3%로 최하위권(27위)이었다.

실제로 애플 아이폰과 구글 안드로이드의 운영체제(OS) 경쟁이 불꽃을 튀기던 지난해 국내 소프트웨어업계는 ‘줄초상’을 치렀다. 첫 토종 OS인 ‘티맥스윈도’를 개발한 티맥스소프트는 경영 악화로 핵심 계열사인 티맥스코어를 삼성SDS에 팔았다. 한국의 독자 워드 프로그램을 태동시킨 한글과컴퓨터도 경영난 끝에 창사 20년째인 지난해 여덟 번째 주인을 맞았다. 이어 국내 대표 소프트웨어업체인 핸디소프트는 지난해 코스닥 등록이 폐지됐다.

● 인력 뺏기고 “스마트폰 앱 경쟁 불붙자 핵심 개발팀 통째 스카우트”

요즘 중소 소프트웨어업체 중에선 1, 2차 면접을 한날 동시에 치르는 ‘속성 채용’을 진행하는 곳이 적지 않다. 잠시라도 지체했다가는 대기업이나 좀 더 규모가 큰 중견 소프트웨어 기업들에 개발인력을 빼앗기기 일쑤이기 때문이다. 심지어 한 소프트웨어업체의 경우 핵심 개발인력 4명이 두둑한 연봉에다 총 2억 원의 특별 보너스를 약속받고 한꺼번에 특정 대기업으로 자리를 옮기기도 했다.

이는 지난해부터 스마트폰 시장에 본격적으로 뛰어든 삼성과 LG가 소프트웨어 계열사인 삼성SDS와 LG CNS를 중심으로 각각 1000명의 개발자를 한꺼번에 확보한 데 따른 것이다. 스마트폰의 핵심인 앱 수를 짧은 시간 안에 빨리 늘리려다 보니 협력사들로부터 인력을 ‘쌍끌이’하고 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 대기업-중견기업-중소기업으로 이어지는 ‘이직(移職) 쓰나미’가 일어나고 있다.

소프트웨어 업계에선 삼성이 올해도 추가로 개발자 1000명을 충원하기로 한 것으로 알려져 인력 지키기에 사활을 걸고 있다. 한 소프트웨어업체 관계자는 “모바일 앱 개발자가 적다 보니 대기업들이 자바 프로그래밍 등 다른 분야의 개발자들까지 데려가 재교육을 시키는 실정”이라고 했다.

● 겹겹 하도급 “대기업 계열사 중간에 끼어들어… 입찰가 두번 깎인다”

특히 삼성전자나 LG전자가 소프트웨어 용역을 발주할 때마다 IT 서비스 계열사인 삼성SDS나 LG CNS가 중간에 끼어들어 납품단가를 이중으로 후려치는 것이 보통이다. 한 통신 관련 소프트웨어업체 대표는 “처음 원청업체로부터 입찰가의 10∼15%를 깎이고 1차 협력사와 협상하면서 20∼30%가 추가로 내려간다”며 “결과적으로 제안가의 30∼40%를 깎이다 보니 연구개발은커녕 직원들에게 급여 주기도 버겁다”고 털어놨다. 그는 “‘너희 제품을 써주는 게 어디냐’며 단가를 깎는 대기업 구매담당자의 말에 기가 막힐 뿐”이라고 덧붙였다.

이처럼 대기업들이 IT 서비스 계열사를 중간에 세우는 것은 내부 물량을 몰아줘 쉽게 장사하려는 의도가 짙다. 대부분 비상장사인 30대 그룹 IT 서비스 계열사들의 오너와 가족 지분이 평균 39.97%에 이르는 등 편법 상속 증여의 수단으로 쓰이고 있다는 지적도 나온다.

김상운 기자 sukim@donga.com

김현수 기자 kimhs@donga.com

트렌드뉴스

-

1

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

2

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

3

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

6

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

7

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

8

靑, 비서관 ‘농지 투기’ 의혹에 “상황 파악후 필요하면 처분 조치”

-

9

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

10

트럼프 “‘무조건 항복’ 외엔 이란과 합의 없다”

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

3

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

4

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

5

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

6

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

7

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

8

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

9

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

10

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

트렌드뉴스

-

1

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

2

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

3

“하루도 안 쉬고 월 345만원”…태국인 노동자 명세서 인증 [e글e글]

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

6

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

7

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

8

靑, 비서관 ‘농지 투기’ 의혹에 “상황 파악후 필요하면 처분 조치”

-

9

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

10

트럼프 “‘무조건 항복’ 외엔 이란과 합의 없다”

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

3

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

4

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

5

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

6

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

7

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

8

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

9

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

10

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아시론/박인권]화재를 참사로 키우는 ‘노후 아파트 도시’의 민낯](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133481723.1.thumb.jpg)

댓글 0