공유하기

돈줄 마른 中企 “보증 좀…” 아우성

-

입력 2009년 3월 30일 03시 02분

글자크기 설정

《24일 오전 서울 영등포구 문래동의 좁은 골목길. 신용보증기금 영등포지점 노현욱 대리는 서류를 뒤져 위치를 다시 한 번 확인했다. 골목마다 ○○유압, ○○기공 같은 엇비슷한 이름의 중소형 철물업체가 빼곡히 들어서 있어 초행길인 사람은 좀처럼 길을 찾기 힘든 곳이다. 노 대리가 찾는 곳은 한 상하수도부품업체. 얼마 전 은행에서 1억8000만 원을 대출받으려고 신보에 보증을 신청했다. 이 회사 이모 사장(45)은 현장실사를 나온 노 대리를 보자마자 하소연부터 했다. “전엔 꼬박꼬박 수금이 됐는데 요즘은 사정이 달라요. 다들 돈 주는 날짜는 미루고, 현금 대신 어음을 돌리는 거래처도 늘었어요.” 이 사장은 “모두가 ‘사재기’ 하듯 현금만 움켜쥐고 있다”며 답답해했다.

이 회사는 올해 들어 노 대리가 직접 방문한 85번째 업체. 지난해만 해도 2, 3일에 한 곳을 실사했지만 올해는 매일 두세 곳씩 들르고 있다. 보증 신청이 폭증한 탓이다.

노 대리가 만나는 중소기업 사장들은 대부분 비슷한 고충을 털어놓는다. 모두 현금을 쥐고 있으려 한다. 그러다보니 금융당국이 아무리 유동성을 풀어도 현장에서는 “돈의 씨가 말랐다”고 아우성이다.

이지연 기자 chance@donga.com

이서현 기자 baltika7@donga.com》

“中企 사장님들 아침이 무섭다 하소연”

■ 신보-기보 직원 통해 본 2009 ‘中企 돈가뭄’현장

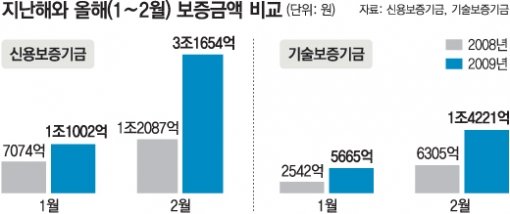

원래 1월부터 3월까지는 신보 직원들에게 ‘비수기’다. 실적이 괜찮은 기업들이 대개 3월 결산을 마친 재무제표를 기초로 4월 이후 보증을 요청하기 때문이다. 그러나 올해는 이와 관계없이 신청이 몰리고 있다. 그만큼 기업들의 돈줄이 말랐다는 뜻이다.

○ 돈줄 마른 기업들, 보증신청 창구로

신보는 신용도가 낮거나 담보가 부족해 은행에서 돈을 빌리기 힘든 기업에 수수료를 받고 보증서를 발급해준다. 신용경색 심화로 은행들이 자금줄을 조이자 예전에는 보증 없이 대출을 받았던 기업들도 “은행에서 보증서를 갖고 오라고 한다”며 신보 문을 두드리고 있다.

노현욱 대리가 실사를 마치고 사무실로 돌아온 24일 오후 영등포지점에는 ‘돈 가뭄’에 애가 타는 중소기업 사장들의 문의전화가 쇄도했다. 오후 1시부터 2시 사이에 노 대리는 10여 통의 전화를 받았다. “신청서를 오래전에 접수했는데 왜 아직도 실사를 나오지 않느냐”며 독촉하는 전화가 대부분이었다. 신청 건수가 늘면서 보증서 발급까지 걸리는 시간이 길어졌다. 지난해만 해도 신청서 접수 후 이르면 3일, 늦어도 1주일 안에는 보증 여부가 결정됐다. 요즘은 보증서를 받으려면 한 달 이상 기다려야 한다는 게 기업인들의 불만이다.

오후 4시쯤 건설자재업체인 연덕이엠씨의 이도윤 사장이 찾아왔다. 다행히 대출금 2억 원에 대한 보증 승인이 나서 보증서를 받으러 온 것이다. 이 회사는 거래하던 건설업체가 지난달 부도를 내 8500만 원을 떼이게 됐다. 이 사장은 “아직까지는 떼인 액수가 많지 않아 버틸 수 있다”면서도 “우리가 1차 하도급업체인데, 이런 원청업체 부도가 2분기부터 줄줄이 이어져 손해가 더 커질까 걱정”이라고 말했다. 일감이 줄어드는 것도 고민이다. 올 들어 하청 물량은 지난해 같은 기간의 3분의 2 수준으로 감소했다.

거래업체의 부도로 손실을 입게 된 것은 이 회사만이 아니다. 이날 지점을 방문한 한 토목공사업체 사장도 “거래해 온 건설회사가 부도나 못 받은 돈이 15억3000만 원”이라고 털어놓았다. 그는 “토지 등 부동산을 갖고 있지만 이를 담보로 해도 은행에서 돈을 빌리기 어렵다”며 “다른 회사들은 신보 보증서를 받기까지 한 달 넘게 걸린다던데, 우리 회사는 3주 만에 나와 그나마 다행”이라고 말했다.

노 대리는 “보증 신청서 접수만 받아놓고 아직 실사를 못 나간 기업이 21곳”이라며 “올해 들어 밤 12시 전에 집에 들어간 적이 없다”고 말했다. 지난해에는 이처럼 밀린 기업 수가 많아야 1인당 5곳 정도였다. 함께 점심을 먹던 전성옥 차장은 “나는 밀린 기업 수가 28곳”이라고 했다.

주로 벤처기업에 보증을 서주는 기술보증기금도 일감이 몰리기는 마찬가지였다. 기보는 최근 보증지원 기준을 전체 10등급 가운데 6등급 이상 기업에서 8등급 이상으로 낮췄다.

25일 서울 영등포구 문래동의 열처리업체인 대한진공열처리 사무실. 기보 구로지점 송정근 차장과 얘기하던 이 회사 표문기 사장의 어조는 다소 흥분돼 있었다. “경기가 안 좋은데 사업장을 증설한 뒤 가동할 물량은 어떻게 조달하실 계획인가요?”(송 차장) “이 바닥 경력이 20년인데 공장 돌릴 주문도 확보 못하겠습니까.”(표 사장)

표 사장이 경기 화성시에 있는 공장을 증설하는 데 쓰려고 1억 원의 보증을 신청하자 송 차장은 이 업체의 현금흐름을 살펴 상환능력이 있는지 파악하려고 실사를 나왔다. 이날 이 회사에 들르기 전 방문한 기업만 세 곳이이서 송 차장의 목은 쉬어 있었다. 이날 기보 구로지점을 찾은 기업인들은 “외환위기 때보다 더 힘들다”고 입을 모았다. 경기 악화로 기업마다 주문이 취소되고 미수금은 늘고 있다는 하소연이 줄을 이었다. 하지만 은행 문턱은 더 높아졌다. 5억 원의 보증 지원을 받으러 온 일신종합환경 유남종 사장은 “지난해 금융위기 전에는 은행 대출을 받지 않고도 회사를 꾸려갈 수 있을 정도로 자금이 잘 돌았다. 그런데 얼마 전 은행을 찾았더니 신용대출이 안되는 곳이 많았고, 담보대출도 감당하기 힘든 이자를 요구하더라”고 말했다.

보증 지원을 요청하는 기업들 중에는 당장 자금이 부족하진 않지만 앞으로 경기침체의 골이 더 깊어질 것에 대비해 자금을 넉넉히 쌓아두려는 곳이 적지 않았다. 자동차 부품업체인 오토전자의 백승호 팀장은 “지난해 자동차 생산량이 줄면서 매출이 크게 줄었다”며 “급하진 않지만 하반기에 경기가 더 나빠질지 모르기 때문에 대비 차원에서 보증을 받으려고 하는 것”이라고 설명했다.

이지연 기자 chance@donga.com

이서현 기자 baltika7@donga.com

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

9

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

10

‘사법농단’ 양승태 징역 6개월-집유 1년…1심 무죄 뒤집혔다

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

6

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

9

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

10

‘사법농단’ 양승태 징역 6개월-집유 1년…1심 무죄 뒤집혔다

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개