헌법재판소 왜 사진취재 불허하나…100년전 법정과 비교해보니[청계천 옆 사진관]

- 동아일보

-

입력 2025년 2월 15일 13시 00분

공유하기

글자크기 설정

백년사진 no. 100

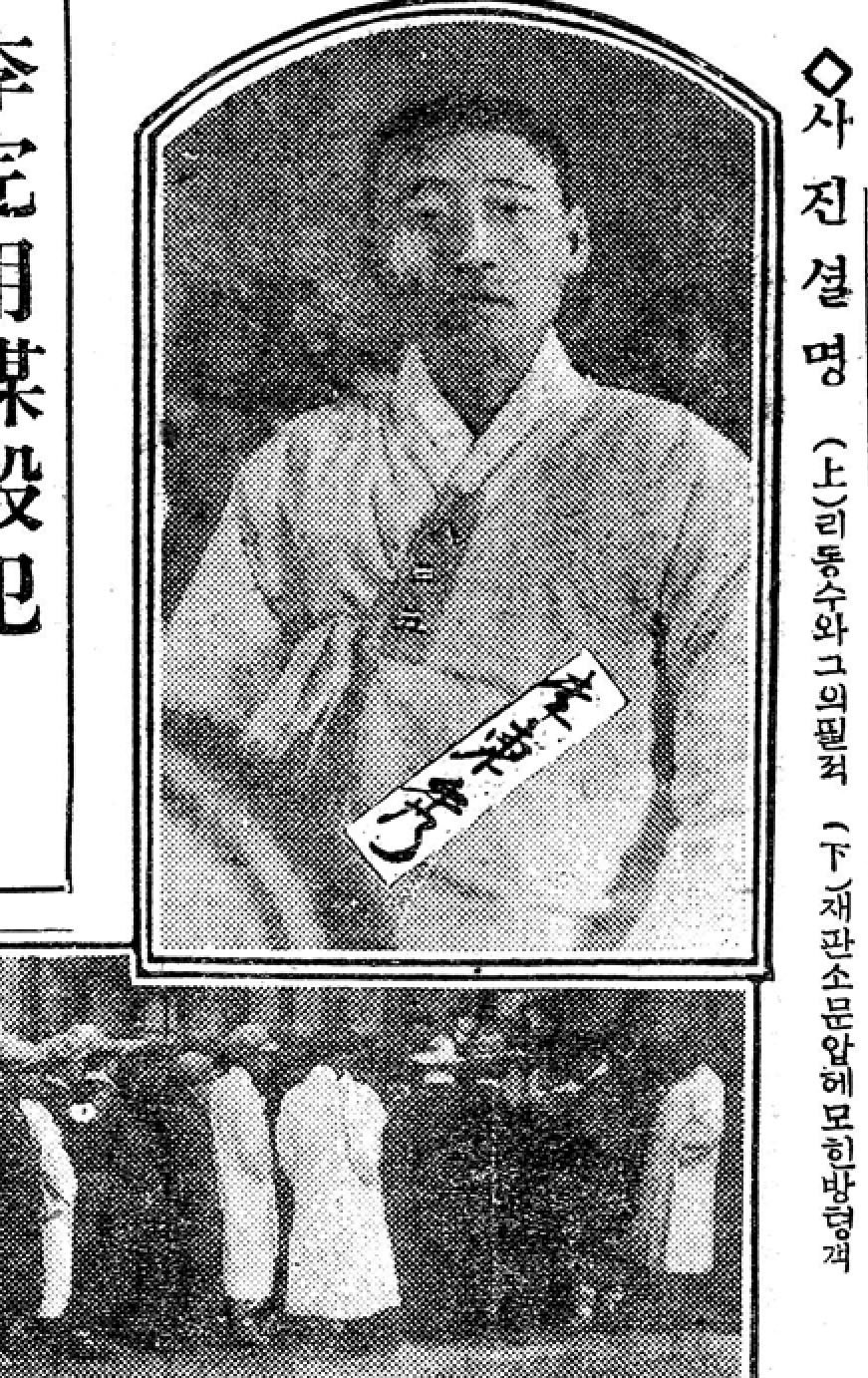

이번 주 ‘백년사진’에서 선택한 사진은 1925년 2월 13일자 동아일보에 실린 법정 사진입니다.재판을 받는 피의자의 얼굴과 재판을 방청하기 위해 줄을 선 시민들의 모습이 담겨 있습니다. 사진 위에는 피의자가 직접 쓴 붓글씨 이름이 붙어있습니다.

● 헌법재판소 제공 사진의 의미

결론부터 말씀드리면, 헌법재판소 내부에서 실시간으로 촬영하는 사진기자는 없습니다. 헌법재판소는 고정형 카메라를 통해 변론 과정을 녹화하고 있으며, 언론사는 이 영상 파일을 웹하드에서 다운로드한 뒤, 필요한 장면을 캡처하여 보도에 활용하는 방식입니다. 따라서 ‘헌법재판소 제공’이라는 출처가 붙게 됩니다. 그런데 영상을 캡처해서 만드는 사진은 사진기자가 스틸 카메라로 포착하는 현장 사진에 비해 덜 또렷합니다. 대통령과 변호사의 얼굴이 부은 것처럼 보이는 이유입니다.

●사진은 풀로 취재. 사진기자협회에서 4명. 일종의 포토 타임 포토세션에만 촬영

이런 방식이 이번 2025년 윤석열 대통령 탄핵 심판을 보도하는 신문사들의 방식입니다. 물론 풀 취재를 통해 확보된 고해상도의 사진을 사용하기도 합니다만 워낙 초반부에만 촬영한 장면들이라 뉴스의 흐름을 보여주기 어렵습니다.

과거 탄핵 심판 당시에는 헌법재판소가 변론 과정을 영상으로 제공하지 않았기 때문에 POOL 취재 사진이 더 많이 사용되었지만, 이번에는 상황이 다릅니다. 게다가 최근 동영상 해상도가 향상되고 캡처 프로그램이 발전하면서, 작업이 더욱 용이해진 점도 영향을 미쳤습니다.

● 100년 전 재판 보도의 방식

당시 재판부는 ‘공안에 해가 될 수 있다’는 이유로 방청을 금지한다고 발표하였고, 이에 변호인단은 재판이 공공 질서에 미칠 영향이 없으므로 공개하는 것이 오히려 바람직하다고 주장하며 방청 금지 조치를 철회해 달라고 요청했습니다. 하지만 결국 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.

재판을 취재하던 신문 기자들은 이러한 조치에 반발하며, 재판 방청 금지가 과도한 결정임을 지적했습니다. 특히 법정 내에서 사진 촬영을 금지한 조치에 대해서도 반대 의견을 제시하며, 당시 동아일보 김동진 기자 조선일보 박팔양 기자, 시대일보 강호 기자 등이 직접 법원장을 만나 교섭을 시도했습니다. 그러나 법원은 기존 방침을 유지하였고, 기자들의 촬영은 결국 허가되지 않았습니다.

오늘은 100년 전 신문에 실린 재판과 관련한 피의자 사진과 방청객의 사진을 살펴보았습니다. 또한 헌법재판소가 고정 카메라로 촬영 후 익명처리가 필요한 부분만 드러내고 언론과 국민에게 동영상을 공개하는 현재 상황도 살펴보았습니다.

100년 전이나 지금이나 재판의 공개 수준은 사회적 논쟁의 대상이 되고 있습니다. 앞으로도 법정 내 촬영 및 보도 방식이 어떤 방향으로 변화할지 지켜볼 필요가 있겠습니다. 여러분은 사진에서 어떤 점을 느끼셨나요? 좋은 댓글 부탁드립니다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

횡설수설

구독

-

이제는 혁신금융 전쟁

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

[단독]“여사님 약속한 비례 유효한지”…윤영호, 해임 뒤에도 건진에 청탁

-

5

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

6

李, 우상호 이어 이번에도 정무수석에 ‘비명계’ 홍익표 선택

-

7

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

8

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

9

‘검정고무신’ 성우 선은혜, 40세에 세상 떠나…동료·팬 추모

-

10

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

4

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

[단독]“여사님 약속한 비례 유효한지”…윤영호, 해임 뒤에도 건진에 청탁

-

5

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

6

李, 우상호 이어 이번에도 정무수석에 ‘비명계’ 홍익표 선택

-

7

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

8

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

9

‘검정고무신’ 성우 선은혜, 40세에 세상 떠나…동료·팬 추모

-

10

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

4

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

7

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

8

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

9

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

10

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![설영희 디자이너, ‘들꽃청소년자립돕기’ 자선패션쇼 개최[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/19/133186380.1.jpg)

댓글 0