공유하기

[인문사회]네덜란드 해부학…‘에도의 몸을 열다’

-

입력 2008년 1월 19일 03시 03분

글자크기 설정

해부학은 신체를 열어 내부구조를 구석구석 살피는 학문이다. 유럽에서 신체는 소우주였다. 일찍이 성서에서 하느님이 자신의 모습과 비슷하게 인간을 창조했다고 했기 때문이다. 인간 신체를 그린 화가들은 해부학의 지식을 받아들여 하느님의 닮은꼴인 인간을 가장 사실적으로 그리려 했다.

숨은 진리를 봐야 한다는 의식은 신체에 국한되지 않았다. 근대 서양에서 지식은 무엇이든 열어서 내부를 본 뒤 얻어야 했다. 닫힌 것 그 자체는 지식의 대상이 되지 못했다. 네덜란드 정물화 속 과일의 경우 어김없이 껍질을 벗기거나 칼집을 넣어서 내부를 드러낸 것도 이 때문이다.

해부학이 전해지기 전 18세기 일본인들은 사물이 하나의 전체로서만 의미를 갖는다고 생각했다. 사물을 베거나 깨뜨리면 균형을 잃는다고 생각했다. 당시 의학의 미덕은 인체 내부를 보지 않고도 기의 흐름을 꿰뚫어 치료하는 것이었다.

이런 일본에 사물을 열어 내부를 보는 해부학이 네덜란드로부터 전해졌다. 이 책은 일본 사회가 해부학을 받아들인 그 시점부터 시작한다. 저자는 일본이 해부학을 받아들이면서 인간과 사회에 대한 의식이 송두리째 바뀌기 시작했다고 말한다.

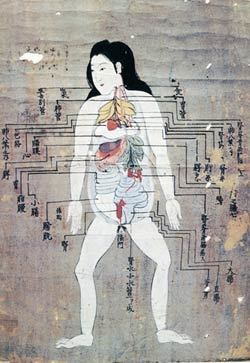

해부학을 받아들인 일본 의사들은 온갖 방법을 동원해 시체를 구했다. 시체가 잘리고 발기발기 찢어져 해체되는 과정을 적나라하게 그림에 담았다. 피와 장기를 표현하기 위해 칠한 색이 사실감을 더했다. 추상적으로 몸과 장기를 표현한 한방의 신체도와 달라도 너무 달랐다.

이로 인한 충격은 일본인들로 하여금 두려움과 함께 서양인들처럼 대상을 열어 구석구석 살펴야 진리에 다다를 수 있다는 의식을 갖게 했다. 대상을 직접 눈으로 봐야 한다는 생각이 국토 여행을 유행하게 했다. 심장을 중심으로 완전한 우주를 이뤄야 한다는 생각은 통일국가를 세워야 한다는 근대 민족국가 개념으로 발전했다.

‘에도의 몸을 열다’는 제목은 이처럼 실제로 몸을 연 해부학이라는 주제와 서양의 지식과 기술을 받아들이기 위해 문을 연 18세기 일본의 상황을 중의적으로 담았다.

미술사학자인 저자는 단지 일본에 전해진 해부학과 해부도의 역사를 좇는 것에 그치지 않고 이로 인한 일본 사회, 문화의 변화를 촘촘히 담았다. 수많은 해부도가 인상적이다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

트렌드뉴스

-

1

CIA “28일 오전 하메네이 도착” 보고…美, 기다렸다 때렸다

-

2

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

3

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

4

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

5

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

6

카타르 승무원 “하늘에서 계속 폭발음…비행 취소돼 계속 대기”

-

7

이란 초등생 ‘폭사’ 148명으로 늘어…美WP “군사시설 근처 학교 있던 탓”

-

8

서울 강남3구-강동 매물 쌓인다…‘양도세 규제’ 효과?

-

9

금은값 오르고 비트코인 하락…코스피 조정 가능성

-

10

“개발만 5년” 삼성 S26 프라이버시 디스플레이…특허로 진입장벽까지

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

10

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

트렌드뉴스

-

1

CIA “28일 오전 하메네이 도착” 보고…美, 기다렸다 때렸다

-

2

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

3

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

4

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

5

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

6

카타르 승무원 “하늘에서 계속 폭발음…비행 취소돼 계속 대기”

-

7

이란 초등생 ‘폭사’ 148명으로 늘어…美WP “군사시설 근처 학교 있던 탓”

-

8

서울 강남3구-강동 매물 쌓인다…‘양도세 규제’ 효과?

-

9

금은값 오르고 비트코인 하락…코스피 조정 가능성

-

10

“개발만 5년” 삼성 S26 프라이버시 디스플레이…특허로 진입장벽까지

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

7

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

10

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[레포츠]낚시](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0