공유하기

[요리]따끈한 진지상 받으시와요

-

입력 2002년 1월 2일 11시 16분

글자크기 설정

그런데 내 손으로 이걸 하려다 나는 거의 죽는 줄 알았다. 먹을 줄만 알았지 그렇게 손이 많이 가는 줄 몰랐다. 특히 당근 채썰기 부분. 부드럽게 썰리는 양파와 달리, 당근이란 놈은 단단해서 가늘고 얇게 써는 것이 중노동이었다.

양파는 양파대로, 당근은 당근대로 채썰어서 기름에 볶고, 그 사이에 시금치는 데쳐서 양념하고, 미리 참기름 간장 설탕에 재어둔 고기와 버섯 타지않게 볶고, 달걀 흰자와 노른자 분리해서 프라이팬에 들러붙지 않도록 정성들여 지단붙이고, 그런 다음 당면을 불지 않게 옆에 지켜서서 삶아서는 모든 재료를 한데 섞어 무치는데까지 무려 두시간이 걸렸다.

“할머니가 해준 것 보다 맛이 없는데….” 타박하는 척 하면서도 맛있게 먹는 딸아이를 보며 나는 속으로 다짐했었다. 내 다시는 잡채를 만들지 않으리라.

▼한끼를 위한 한시간 반의 노동▼

지금 생각하면 우스운 일인데, 미국에 오면서 나는 미국음식만 먹고 미국식으로 살겠다고 별렀었다. 외국에 사는 한국인이라면 다들 아시겠지만 매끼 사먹지 않는 한 불가능한 일이다.

햄버거 스테이크나 비프 스테이크 정도면 모를까, 우선 미국인들이 일상적으로 해먹는 음식을 잘 할 줄도 모를 뿐더러 입맛처럼 정직하고도 애국적인 것은 없기 때문이다. 미국에 살든 시베리아에 살든 따끈따끈한 밥과 된장찌개처럼 맛있는 음식은 세상에 없다. 하지만 우리가 일상적으로 먹는 음식도 잡채 못지 않게 품을 들여야 한다는 것도 요즘에야 깨달았다.

아무리 우습게 먹더라도, 그러니까 밥 앉히고, 그 사이에 국이나 찌개 하나 끓이고, 생선 불위에 올려놓고, 밥 끓는 사이 ‘반찬이 없는데 어떡하나. 계란찜을 하나, 시금치나물을 무칠까’하고 속으로 중얼거리면서 상을 차린 다음, 다 먹고, 설거지까지 마친 후에 시계를 보면 적어도 한시간 반이 지나있었다.

한시간 반이면 책을 읽어도 수십페이지는 넘어갈 만한 시간이다. 신문이나 TV를 보거나 하다못해 잠이라도 자면 몸과 마음에 양식이 된다. 그런데 그 시간에 동동거리면서 밥을 해먹고 나면 배만 부를 뿐 허무함만 남는다. 한끼 먹기 위해 내가 바친 시간과 정력이 아깝다는 생각뿐이다.

▼밑반찬이 필요없는 미국 식탁▼

우리가 먹는 음식은 특히 그런 것 같다. 아무리 국이나 찌개가 있고, 고기나 생선반찬이 있어도, 그것만 달랑 상위에 올라있으면 식구들은 “왜 이렇게 반찬이 없느냐”고 한다. 밑반찬 몇가지는 있어야 하는 거다.

그런데 말이 좋아 ‘밑반찬’이지 그것만큼 손이 많이 가는 음식도 없다. 먹을 땐 한입에 쏙 들어가는 장조림도 직접 할라치면, 불옆에 지켜서서 끓어넘치지 않는지 간장이 졸아붙지는 않는지 들여다봐야 한다. 다 졸인 뒤엔 고기 결에 맞춰 손으로 쪽쪽 찢어야 하는건 물론이다.

나물은 또 어떻고. 콩나물로 말할 것 같으면 “콩나물값 아껴가며…” 운운할 때 들먹여지는 우스운 나물이지만, 그걸 몇 번씩 씻어서 비린내는 안나고 아삭아삭하면서도 너무 푹 물러지지 않게 삶아서 무치려면 엄청난 육체적 정신적 노동이 필요하다.

이에 비하면 미국사람들이 일상적으로 먹는 음식엔 ‘밑반찬’이 필요없다. 고기면 고기, 생선이면 생선으로 된 메인디쉬에 샐러드든, 메쉬드 포테이트든, 데친 야채이든 야채곁들임만 있으면 된다. 또 아침식사는 콘플레이크나 팬케이크, 또는 베이컨과 달걀처럼 전국민적으로 ‘규격화’돼있다. 게다가 오븐이라는 신통한 조리기구가 있어서 온도며 시간이며 맞춰만 놓으면 저절로 요리가 돼버린다. 말하자면 우리음식보다 손이 훨씬 덜 간다는 얘기다.

그뿐이랴. 슈퍼에 가면 세 번씩 씻어서 비닐봉지에 포장해둔 샐러드감이며, 전자렌지에 돌리기만 하면 먹을수 있는 야채요리가 너무나 다양하다. 이름도 모를 온갖 소스의 다채로움은 보기만 해도 황홀할 정도다.

▼그래도 요리할 시간이 없다▼

나같으면 편하기만 하겠구만, 미국인들에겐 그것도 아닌 모양이다. 평일엔 집에서 해먹고 주말에 외식을 하던 시대는 갔다. 이젠 주중에 테이크 아웃(음식점에서 조리된 음식을 사다가 집에서 먹는 것)을 해먹거나 외식을 하고, 주말엔 ‘레크리에이션’ 삼아 요리를 한다는 거다.

“우리가 얼마나 자주 외식을 하는지, 그걸 모으면 우리집 융자금을 낼수도 있을 걸요.”

우리동네에서 네 딸과 함께 사는 메릴의 말이다. 메릴은 맨해튼의 아동복공장 세일즈 메니저인데 일주일중 요리를 할수 있는 날은 이틀 정도다. 식구들이 모처럼 제대로 먹는 날은 일요일 정도다. 그래봤자 팬케이크나 오믈렛 정도지만.

음식점 평가로 유명한 Zagat Survey의 공동회장인 팀 자가트가 “뉴욕 메트로폴리탄 지역에서 모든 음식의 60%는 집밖이나 레스토랑에서 소비된다”고 했을 정도니.

이유는 간단하다. 요리할 시간이 없기 때문이다. 대부분 부부가 모두 일을 하므로 둘중 하나가 저녁 7시쯤 귀가를 하면 다행이다. 배고파 죽겠을 시간인데, 장볼 여유는 물론 요리할 틈도 없다. 더구나 직접 해먹는 비용과 사먹는 비용(돈과 시간과 노력을 포함하여)을 따지면 외식이 결코 비싼 것도 아니다.

직접 요리를 못하기 때문에 나타나는 재미난 현상이 있다. 맛있어 보이는 사진으로 가득한 요리책이 점점 더 잘팔리고, “요리가 취미”라는 사람이 더욱 늘어난다는 점이다. 여행할 시간도 돈도 없지만 외국의 풍광을 담은 여행책자 보는 걸 즐기는 것과 마찬가지다.

▼이제부터 내 취미는 요리▼

그들은 “밥을 못한다고(또는 안한다고) 해서 죄의식을 느끼지는 않는다”고 말한다. 물론 엄마의 손맛이 담긴 음식은 맛있는 법이다(하지만 음식점 밥도 맛있는 건 사실이다). 그러나 엄마의 손맛이 담기지 않았다고 해서 맛이 없다거나, 엄마가 정성이 없다거나 하는 건 아니다.

엄마가 밥차려주는 시절에 대한 낭만적 노스탤지어야 누구나 갖고 있는 것이지만 그건 오염되지 않는 자연에 대한 향수와 다를바 없다. 원하든 원하지 않든 세상은 바뀌고 있고 여기에 맞춰 엄마의 식탁에 대한 고정관념도 달라질 때가 됐다. 먹는다는 건 즐거운 일이되, 이를 위해 누군가의 고통이 수반돼야 한다는 건 불공평하다.

그래서 나는 새해에 한가지 결심을 했다. 요리를 취미로 하기로. 이 말인 즉슨, 밥하는 것을 매일의 노동으로 삼지 않겠다는 뜻이다. 그리고 집에서건 음식점에서건, 밥해 준 사람에게 꼭 “맛있다”는 말을 하기로 했다.

하지만 이렇게 쓰고 있는 지금, 나의 솔직한 생각을 말하자면…누가 나한테 따끈한 밥상 좀 차려주었으면 좋겠다.

<김순덕 기자> yuri@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

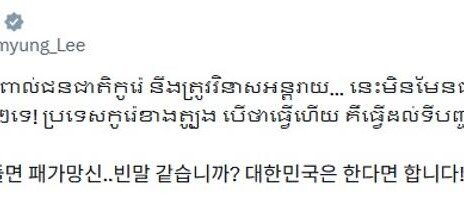

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]보호가 아니라 굴레가 된 ‘기간제 2년 제한’… 이젠 손봐야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133269821.1.thumb.jpg)