공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<518>卷六.동트기 전

-

입력 2005년 7월 25일 03시 06분

글자크기 설정

“비켜라, 내가 간다. 누가 감히 내 앞을 막으려 드느냐?”

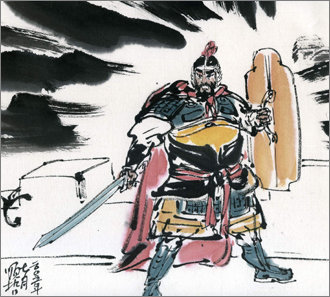

그러면서 한 손으로는 방패를 빼앗아들고 다른 한 손으로는 보검을 뽑아든 채 구름사다리를 기어오르는 것은 바로 패왕 항우였다.

‘항왕(項王)이 온다’라는 말은 팽성의 싸움이래로 한군에는 저승사자가 온다는 말보다 더 듣기 두려운 말이었다. 그런데 그 항왕이 불이 뚝뚝 듣는 듯한 눈으로 노려보며 시퍼런 칼을 빼들고 다가오니 어찌 두렵지 않겠는가. 그쪽 성벽 위를 맡아 지키던 군사들이 모두 입이 얼어붙고 몸이 굳은 듯 어어, 거리며 내려다보고 있는 사이에 날아오르듯 재빠르게 사다리를 기어오른 패왕이 성가퀴를 넘어섰다.

“이놈들! 과인이 왔거늘 어서 엎드려 항복하지 못할까?”

듣는 이의 귀청이 찢어질 정도로 크고 높은 호통이었다. 패왕이 그런 호통과 함께 보검을 치켜들자 그쪽에 몰려 있던 한군 절반은 창칼을 내던지고 바닥에 엎드렸고, 다른 절반은 얼빠진 사람처럼 다가오는 패왕을 멍하니 바라보고만 있었다. 패왕이 한칼을 휘둘러 얼빠진 듯 서있는 한군 가운데 하나를 베자 그들 나머지도 모두 창칼을 내던지고 주저앉았다.

패왕이 올라선 성벽 모퉁이는 잠깐 동안에 패왕의 뒤를 따라 성벽을 기어오른 초나라 군사들로 가득 찼다. 패왕은 창칼을 버리고 주저앉은 한군들을 거들떠보지도 않고 문루 쪽을 향해 초나라 장졸들을 몰고 가며 소리쳤다.

“과인을 따르라. 문루를 빼앗고 성문을 열자!”

그러지 않아도 기세가 올라 있던 초나라 장졸들이 그런 외침에 더욱 기세가 올라 함성과 함께 패왕을 따랐다.

패왕이 덮친 동쪽 문루는 그 아침까지만 해도 주가(周苛)가 자리 잡고 지키던 곳이었다. 그런데 종리매가 앞장선 남문 쪽이 위태로워지자 주가는 남문을 돌보러 가고 없었다. 거기다가 그 사이 성벽 다른 모퉁이도 사다리나 밧줄을 타고 올라온 초나라 군사들로 어지러워져 어느 곳의 한군도 동문 문루 쪽을 구원하러 갈 겨를이 없었다.

패왕이 초나라 장졸 수십 명을 이끌고 달려오자 문루를 지키던 주가의 부장(部將) 하나가 멋모르고 군사 수십 명과 함께 달려 나와 길을 막았다.

“이놈. 네 감히 과인의 길을 막느냐?”

패왕이 불길이 쏟아지는 눈길로 그 장수를 쏘아보며 벽력같은 호통을 내질렀다. 그 무시무시한 눈길과 고함소리에 범 만난 노루처럼 놀라 움찔하던 그 장수가 얼결에 칼을 빼들고 싸우는 시늉을 했다.

“어딜.”

패왕이 나지막한 기합소리와 함께 앞으로 몸을 날리며 보검을 크게 휘둘렀다. 시퍼런 검광(劍光)이 한차례 번뜩 하는가 싶더니 비명소리조차 없이 패왕의 앞을 막아섰던 한나라 장수의 머리가 성벽 위에 굴러 떨어졌다.

글 이문열.

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

오늘의 운세

구독

-

고양이 눈

구독

-

포토 에세이

구독

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

4

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

5

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

6

‘콜록콜록’ 푸틴 기침 영상, 공개 4분만에 삭제…건강이상설 재점화

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

“모텔살인 김소영, 가정학대로 사회단절…이상 동기 범행”

-

9

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

10

이란 “1t미만 탄두 발사 않겠다”…‘모즈타바 헌정작전’ 개시

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

8

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

4

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

5

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

6

‘콜록콜록’ 푸틴 기침 영상, 공개 4분만에 삭제…건강이상설 재점화

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

“모텔살인 김소영, 가정학대로 사회단절…이상 동기 범행”

-

9

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

10

이란 “1t미만 탄두 발사 않겠다”…‘모즈타바 헌정작전’ 개시

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

8

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六.동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![초밥용 식초 달랬더니 락스 내준 횟집…“위 세척할 뻔”[e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133501382.3.thumb.jpg)

댓글 0