공유하기

[사설]기자통화 추적, 변명 대신 문책해야

-

입력 2004년 1월 30일 18시 48분

글자크기 설정

국정원의 행위가 타당했는지부터 따져볼 일이다. 국정원이 근거로 든 통신비밀보호법은 ‘국가안전보장에 대한 위해(危害) 방지’라는 목적에 한해 통화기록 조회를 허용하고 있다. 그러나 국정원의 발표에도 드러났듯 이 보도는 국가안보나 보안 누설과는 무관한 것이었다. 그렇다면 이는 명백한 권한 남용이자 언론 자유에 대한 침해다.

국정원에 기자의 통화기록 조사를 요청하지 않았다는 청와대의 해명도 납득하기 어렵다. 이종석 NSC 차장은 조사가 시작되던 당시 “(외교부 내의) 발설 혐의자를 압축해 대통령민정수석비서관실에 의뢰했다”고 밝혔다. 이는 청와대가 국정원의 통화기록 조회를 알고 있었다는 증거가 아닌가.

일이 이렇게 커진 근본 원인은 NSC에 있다. NSC는 정부 내의 갈등을 다룬 보도를 ‘국가보안 유출 사고’로 무리하게 부풀리려고 했다. 뒤이어 벌어진 파문을 보면 NSC가 보도를 빌미로 자신과 다른 목소리를 내는 외교부 내 일부 인사를 견제하려 한 게 아닌가 하는 의구심도 있다. NSC가 이런 식으로 자신의 이해에 반하는 보도를 막거나 악용하려 하는 것은 심각한 문제가 아닐 수 없다.

힘 있는 정부기관이 기자의 통화내용을 몰래 들춰보는 것은 중대한 범법행위다. 청와대와 국정원, NSC는 관련자를 가려내 책임을 묻고 재발방지를 약속해야 한다. 이번 일이 확실하게 마무리되지 않는 한 다른 기자에 대한 통화내용 엿보기가 없다는 보장도 없다.

사설 >

-

샌디에이고 특별전 맛보기

구독

-

DBR

구독

-

프리미엄뷰

구독

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

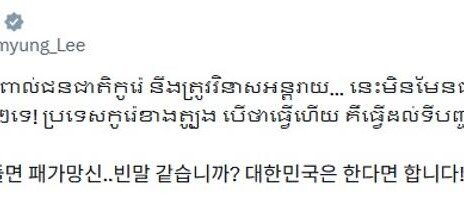

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

6

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

9

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

10

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

6

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

9

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

10

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

6

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/29/133262452.1.jpg)

댓글 0