공유하기

프랑스가 끝내 포기하지 않는 사치, ‘푸아그라’[정기범의 본 아페티]

- 동아일보

글자크기 설정

푸아그라의 기원은 기원전 2500년경 이집트 나일강 유역의 벽화로 거슬러 올라간다. 벽화에는 거위에게 먹이를 강제로 먹여 간을 비대하게 만드는 장면이 묘사되어 있다. 이후 로마인들은 무화과를 먹여 거위 간을 키웠고, 이를 ‘이에크루 피카툼(iecur ficatum)’이라 불렀다. 오늘날 ‘간’을 뜻하는 프랑스어 foie(푸아)의 어원이 여기서 나왔다. 당시 푸아그라는 권력과 부를 누리던 계층만이 향유하던 음식이었다.

중세 이후 푸아그라는 가톨릭 문화 속에서 금욕의 끝을 알리는 축제 음식으로 자리 잡았고, 가을에 거위를 도축해 겨울 동안 간을 테린(고기나 내장을 으깨 묵의 형태로 굳힌 것) 형태로 숙성·보존하며 즐기는 음식으로 발전했다. 19세기에 들어 푸아그라는 부르주아 계층의 식탁에 오르며 ‘평소에는 먹지 않는 특별한 음식’으로 인식되었고, 자연스럽게 크리스마스 음식으로 자리 잡았다.

푸아그라를 둘러싼 윤리 논쟁도 끊이지 않는다. 프랑스 배우 브리지트 바르도는 은퇴 이후 푸아그라 생산 전면 금지를 주장하며 이를 ‘프랑스 미식의 수치’라고 비판해 왔다. 보르도, 몽펠리에 등 일부 도시가 공식 행사에서 푸아그라 제공을 중단했지만, 스트라스부르 행정법원은 유럽연합 동물복지 조항에도 불구하고 생산 금지는 불가능하다고 판결했다. 전통과 윤리가 충돌하는 지점이다.

그럼에도 현실은 다르다. 조류 인플루엔자 확산으로 2023년까지 감소하던 푸아그라 생산량은 백신 접종 이후 회복세를 보였고, 2024∼25시즌에는 판매량이 다시 늘었다. 조사 결과에 따르면 프랑스인의 90% 이상이 1년에 한 번 이상 푸아그라를 먹는다.

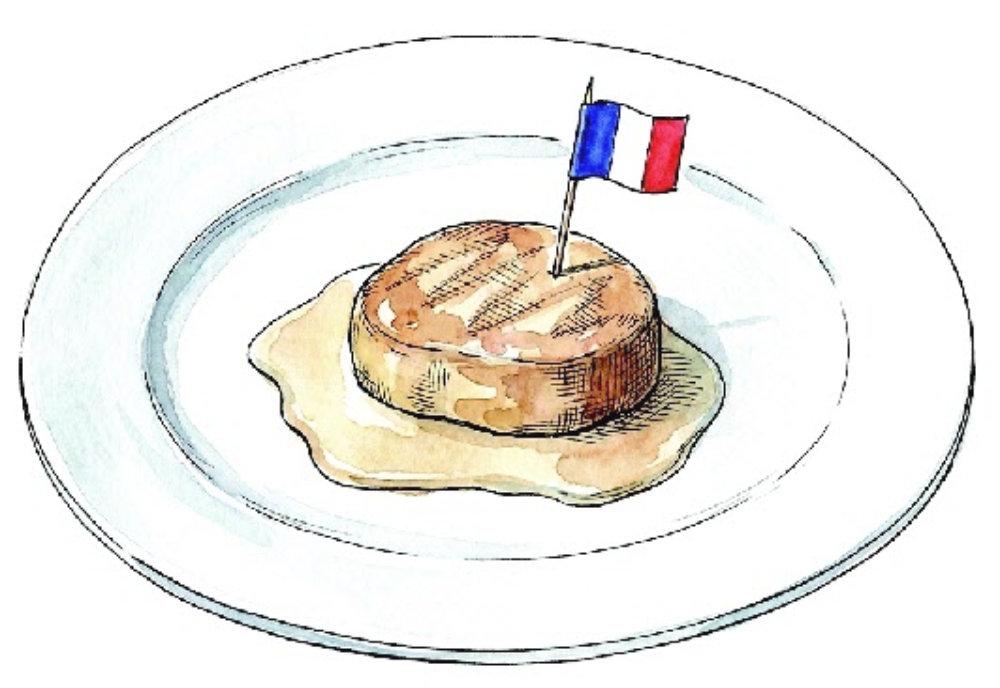

푸아그라를 제대로 즐기고 싶다면 브리오슈 위에 얇게 썬 푸아그라를 올리고 플뢰르 드 셀, 무화과나 양파 콩피를 곁들여 소테른 와인과 마시는 것이 정석이다. 차갑게 먹어도 좋지만, 셰프들이 가장 사랑하는 방식은 센불에서 한 면을 30∼40초 구워낸 포엘레다. 캐러멜라이즈된 겉과 입안에서 녹는 속이 동시에 완성되는 순간, 푸아그라는 여전히 프랑스가 포기할 수 없는 사치임을 증명한다.

정기범의 본 아페티 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

천광암 칼럼

구독

-

고양이 눈

구독

-

내가 만난 명문장

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![프랑스가 끝내 포기하지 않는 사치, ‘푸아그라’[정기범의 본 아페티]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/12/28/133051567.1.jpg)

댓글 0