‘흑묘백묘’ 대신 ‘적묘’… 시진핑 反서방-反소비 정책에 경제위기

- 동아일보

-

입력 2023년 8월 30일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[차이나쇼크가 온다]

사회주의 집착… 실용주의 반대

“정치적 경직성, 경제에 악영향”

수렁에 빠져드는 중국 경제 회복의 가장 큰 걸림돌은 시진핑(習近平·사진) 국가주석이라는 분석이 나온다. ‘공동부유(共同富裕·같이 잘살자)’와 사회주의 이데올로기에 집착해 실용주의에서 벗어난 경제 정책과 강한 반(反)서방 의식으로 경제 활력을 떨어뜨린다는 것이다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지 시간) “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 시기에 미국 등 서방국은 (재정을 풀어) 각종 소비 지원 및 복지 정책을 통해 경기 침체 터널에서 벗어났으나 중국은 여전히 제자리”라고 분석했다.

이어 “중국이 미국처럼 소비 주도 경제로 빠르게 전환하면 성장이 가능해 보인다”면서도 “시 주석의 서구식 소비 주도 성장에 대한 뿌리 깊은 철학적 반대 성향이 중국 경제 회복에 걸림돌로 작용하고 있다”고 지적했다.

부동산 위기가 커진 22일에는 “중국 경제라는 거대한 배는 계속 바람을 타고 파도를 가르며 앞으로 나갈 것”이라고 역설하기도 했다.

하지만 시장은 중국 정부의 위기관리 능력에 의구심을 보였다. 29일 미 블룸버그통신이 설문조사한 세계 경제 전문가들은 중국의 올해 국내총생산(GDP) 증가율을 기존보다 0.1%포인트 낮춘 5.1%로 전망했다. 문흥호 한양대 국제학대학원 교수는 “(1인 지배 체제 강화를 위한) 정치에서 시작된 경직성이 경제에 영향을 미치고 있다”며 “중국 전체가 시 주석 눈치를 보고 있다”고 진단했다.

‘시진핑 리스크’, 中 경제 회복에 최대 걸림돌

[차이나쇼크가 온다]〈中〉 ‘시진핑 리스크’ 경제 회복 걸림돌

획일적 제로 코로나-성장보다 분배… 美와 패권 경쟁에 경제 활력 떨어져

“투자 얼어붙게 만든건 시진핑 본인”… 10월 ‘3기 경제정책’ 청사진 시험대

획일적 제로 코로나-성장보다 분배… 美와 패권 경쟁에 경제 활력 떨어져

“투자 얼어붙게 만든건 시진핑 본인”… 10월 ‘3기 경제정책’ 청사진 시험대

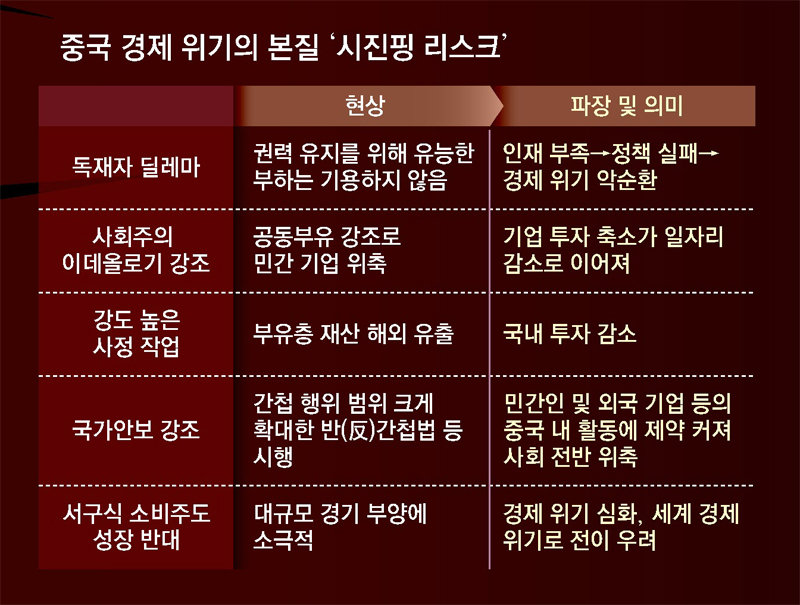

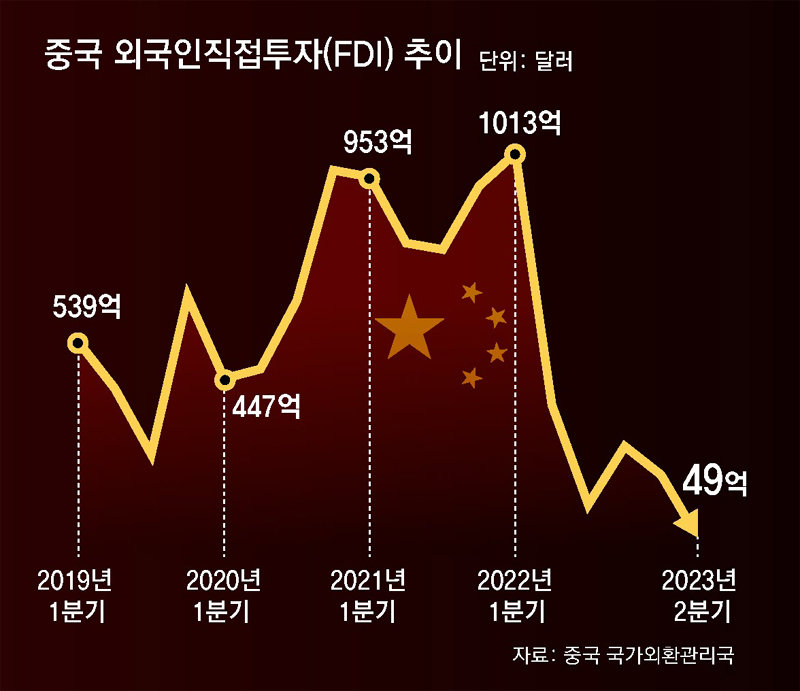

중국 경제 위기에 대한 문흥호 한양대 국제학대학원 교수의 진단이다. 미국 월스트리트저널(WSJ) 등 서구 언론과 중국 전문가들은 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 1인 지배 체제와 경직성이 현 경제 위기를 초래했다고 입을 모은다. 그가 장기 집권을 위해 획일적인 ‘제로 코로나’ 방역, 성장보다 분배를 중시하는 공동부유 정책, 미국과의 패권 경쟁 등에 과하게 치중하는 바람에 경제 활력을 떨어뜨렸다는 것. 특히 ‘산업화→대도시로의 인구 유입→소비 및 부동산 활황’으로 이어지던 선순환 기조가 깨진 상황에서 내수를 지탱하던 부동산 규제를 강화한 것이 최대 패착이라는 분석이 지배적이다. 결국 ‘시진핑 리스크’는 반(反)소비 주도 성장, 반서방, 반실용 등 ‘3반’으로 집약될 수 있다.

● “문제는 시진핑”

미국 등 주요 선진국은 2008년 세계 금융 위기, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 등에 따른 경기 침체를 맞았을 때 대대적인 소비 장려책을 내놓으며 내수 살리기에 나섰다. 하지만 중국은 아직도 현 위기 해소를 위한 ‘결정적 한 방’을 내놓지 않고 있다. 이는 가계 현금 지원 같은 ‘서구식 소비 주도 성장’에 대한 시 주석의 거부감이 강하게 작용한 결과라고 WSJ는 27일(현지 시간) 진단했다.소비가 경제의 3분의 2를 차지하는 미국과 달리 중국은 “내수를 키운다”면서도 양극화와 서민층 민심 이반 등을 우려해 소극적이다. 사회보장제도를 통한 현금 지원 규모는 국내총생산(GDP)의 10%가 안 된다. 싱가포르 매체 롄허조보는 “중국 경제 위기의 뿌리는 정치”라며 “공산당 이데올로기로 자유 시장 경제를 키운다는 건 불가능하다”고 꼬집었다.

● 유능한 경제 관료 부재

시 주석이 중국 특유의 집단 지도 체제를 무력화하고, 총리에게 경제 전권을 상당 부분 부여했던 과거 지도자와 다른 모습을 보인 것 또한 위기를 가중시켰다는 분석이 많다. 장쩌민(江澤民) 주석 시절 주룽지(朱鎔基) 총리, 후진타오(胡錦濤) 주석 시절 원자바오(溫家寶) 총리는 경제 분야에서 상당한 전권을 행사했다.반면 시 주석 집권 후 1인 지배 체제를 가속화하면서 2인자 총리의 존재감도 옅어졌다. 베이징대 경제학 석박사인 리커창(李克强) 전 총리는 시 주석 집권 1기에는 자신의 색깔을 일부 드러냈지만 2기에는 사실상 ‘식물 총리’로 지냈다.

특히 리 전 총리는 팬데믹이 한창이던 2020년 6월 내외신 기자회견에서 “중국 빈곤층이 6억 명”이라고 발언해 시 주석의 미움을 샀다. 시 주석이 최대 치적으로 삼는 ‘샤오캉(小康) 사회’(모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누리는 사회)를 공개적으로 정면 반박한 것이다.

리창(李强) 현 총리 겸 전 상하이 공산당 서기는 경제 악영향이 불 보듯 한 상황에서 지난해 2분기(4∼6월) 인구 2500만 대도시 상하이를 전면 봉쇄했다. 이로 인해 당시 중국 31개 성(省) 중 유일하게 마이너스(―) 성장을 기록했고 민심은 들끓었지만 충성심을 인정받았다.

문 교수는 “시진핑 체제의 경직성이 중국 최대 장점인 ‘실용주의 탄력성’을 앗아가고 있다”면서 과거 성장을 위해 ‘(쥐만 잘 잡는다면) 검은 고양이든 흰 고양이든 상관없다(黑猫白猫)’던 중국 지도부의 사고방식이 이제는 ‘무조건 빨간 고양이(赤猫)’ 식으로 경직됐다고 지적했다.

중국 지도부의 위기관리 능력은 시험대에 올랐다. 박병광 국가안보전략연구원 국제관계연구실장은 “중국 경제가 정점에 달해 내리막길로 접어들 것이라는 ‘중국 정점(Peak China)’ 이론이 현시점에 들어맞는다”며 “적절한 경제성장률 및 청년 실업률 유지가 관건이지만 쉽지 않고 미국의 압박 때문에 새로운 성장동력 개발도 어려운 상황”이라고 지적했다.

다만 중국이 경제 근본 체질을 개선하려는 과도기적 상황이라는 해석도 나온다. 양갑용 국가안보전략연구원 책임연구위원은 “미래에 대한 불확실성으로 투자와 소비가 위축된 상황에서 어떻게 제조업에서 과학기술 및 서비스 중심 경제로 나아갈지 10월 중국공산당 중앙위원회 전체회의에서 집권 3기 경제정책 청사진이 공개될 것”이라고 내다봤다.

차이나 쇼크 >

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

[단독]국힘 서울 당협위원장 20여명 “배현진 징계 반대” 장동혁 면담 요청

-

2

“잠시 맡깁니다” 소방서 앞 커피 인증…시민들의 색다른 응원[e글e글]

-

3

국힘, 친한계 배현진 ‘당원권 정지 1년’ 중징계

-

4

정부 “공소청 수장 호칭 ‘검찰총장’ 유지”… 與 당론 수용 않기로

-

5

88년 전통 ‘갤럽’ 지지율 조사 폐지… 트럼프 ‘36% 쇼크’ 후 전격 중단

-

6

엄성규 부산경찰청장 대기발령…임명 4개월여만

-

7

송영길 2심서 전부 무죄…“민주당으로 복귀하겠다”

-

8

대법관 공백 우려… 노태악 후임 아직 제청 못해

-

9

[단독]“여중생인 줄 몰랐다” 눈물 흘린 성매수범, 결국 법정구속

-

10

100만 팔로워 눈앞 ‘충주맨’ 돌연 공무원 사직

-

1

송영길 2심서 전부 무죄…“민주당으로 복귀하겠다”

-

2

[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나

-

3

김여정 “정동영 무인기 유감표명, 비교적 상식적 행동”

-

4

김여정 “다행” 언급하자 정부 “소통 기대”…국힘 “자존심 지켜라”

-

5

中관광객이 경복궁 경비원 폭행…경찰 “출국금지 사안 아니다”

-

6

“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”

-

7

李대통령 지지율 63%…민주 44%, 국힘 22%

-

8

회동 먼저 제안한 張… 與 ‘사법개혁안’ 강행 빌미로 靑오찬 엎어

-

9

국힘, 친한계 배현진 ‘당원권 정지 1년’ 중징계

-

10

‘딸 축의금’ 최민희 경고…성추행 논란 장경태 더 심사

트렌드뉴스

-

1

[단독]국힘 서울 당협위원장 20여명 “배현진 징계 반대” 장동혁 면담 요청

-

2

“잠시 맡깁니다” 소방서 앞 커피 인증…시민들의 색다른 응원[e글e글]

-

3

국힘, 친한계 배현진 ‘당원권 정지 1년’ 중징계

-

4

정부 “공소청 수장 호칭 ‘검찰총장’ 유지”… 與 당론 수용 않기로

-

5

88년 전통 ‘갤럽’ 지지율 조사 폐지… 트럼프 ‘36% 쇼크’ 후 전격 중단

-

6

엄성규 부산경찰청장 대기발령…임명 4개월여만

-

7

송영길 2심서 전부 무죄…“민주당으로 복귀하겠다”

-

8

대법관 공백 우려… 노태악 후임 아직 제청 못해

-

9

[단독]“여중생인 줄 몰랐다” 눈물 흘린 성매수범, 결국 법정구속

-

10

100만 팔로워 눈앞 ‘충주맨’ 돌연 공무원 사직

-

1

송영길 2심서 전부 무죄…“민주당으로 복귀하겠다”

-

2

[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나

-

3

김여정 “정동영 무인기 유감표명, 비교적 상식적 행동”

-

4

김여정 “다행” 언급하자 정부 “소통 기대”…국힘 “자존심 지켜라”

-

5

中관광객이 경복궁 경비원 폭행…경찰 “출국금지 사안 아니다”

-

6

“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”

-

7

李대통령 지지율 63%…민주 44%, 국힘 22%

-

8

회동 먼저 제안한 張… 與 ‘사법개혁안’ 강행 빌미로 靑오찬 엎어

-

9

국힘, 친한계 배현진 ‘당원권 정지 1년’ 중징계

-

10

‘딸 축의금’ 최민희 경고…성추행 논란 장경태 더 심사

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0