공유하기

日 정부, 법 바꿔가며 지원했지만 반도체 공룡 ‘시장변화’에 눈감아

- 동아일보

글자크기 설정

■ 세계 3위 ‘엘피다’ 파산

대형 컴퓨터용 고집 점유율 까먹어

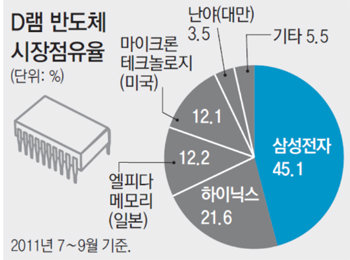

일본 유일의 D램 반도체 제조사로 시장 점유율 세계 3위였던 엘피다메모리의 경영 파산은 곤경에 처한 일본 제조업의 현실을 상징적으로 보여준다. ‘산업의 쌀’로 불리는 반도체산업을 살리기 위해 일본 정부까지 나서 지원했지만 엘피다의 파산을 막지 못했다. 일본 언론은 28일 “세계를 제패했던 일본 반도체가 한국에 패배했다”며 충격적으로 받아들이고 있다.

엘피다는 최대 경쟁자인 한국의 반도체업체를 겨냥해 출범했다. 세계 반도체 시장에서 한국의 약진에 당황한 일본 경제산업성(한국의 지식경제부)이 세계 D램 시장을 놓고 각개전투를 벌이던 일본 반도체업체의 합병을 주도해 탄생시킨 것이 엘피다였기 때문이다. 1999년 히타치제작소와 NEC가 D램 사업부문을 합병해 탄생한 엘피다는 2003년 미쓰비시전기의 D램 사업까지 흡수하면서 일본 유일의 D램 제조업체가 됐다.

1990년대 초반까지만 해도 일본의 반도체산업은 일본 제조업을 대표하는 ‘전가의 보도’였다. 세계 반도체 시장을 휩쓸다시피 한 일본은 1985년 미국을 제치고 세계 1위 생산국이 됐다. 1987년에는 세계 점유율이 70%대에 이르렀다.

엘피다가 미국 리먼브러더스 파산 여파로 2008년 세후 영업이익이 1788억 엔 적자를 냈을 때도 일본 정부는 법을 바꿔가며 300억 엔(약 4181억 원)의 공적자금을 투입했다. 엘피다에 융자를 꺼리던 민간 금융사가 1000억 엔(약 1조4000억 원)을 내놓은 것도 경제산업성의 입김 때문이었다.

하지만 이 같은 전폭적인 지지에도 엘피다의 경영은 계속 악화됐다. 미국발 금융위기에 이어 유럽발 재정위기로 인한 세계 불황, 지난해 동일본 대지진과 태국 홍수로 인한 재해, 사상 최고 수준의 엔화가치 급등이 복합적으로 작용하며 엘피다의 추락은 가속화됐다. 여기에 후발주자들의 대거 등장으로 폭락한 반도체 가격은 직격탄이 됐다.

부채가 4480억 엔(약 6조2500억 원)에 이르는 엘피다는 법정관리를 통해 부채를 탕감 받은 후 외부 자본을 끌어들여 경영재건을 노리고 있다. 4위 업체인 미국 마이크론테크놀로지와 일본의 도시바, 그리고 한국 기업이 물망에 오르고 있지만 실제로 구원투수로 나설지는 여전히 불투명하다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0