공유하기

“큰돈 번다” 春夢… 깨어보니 철창 惡夢

-

입력 2006년 9월 25일 02시 59분

글자크기 설정

자녀를 조기 유학시키기 위해 성매매 업소에서 일하게 된 중년 여인도 있었다. B(40) 씨는 중학교 1학년인 딸을 미국에서 공부시키려고 올 5월 먼저 관광비자로 미국에 왔다. 유학센터를 알아보고 유학 수속을 밟았는데 1년에 3000만 원 이상의 비용이 든다는 얘기를 듣고 한숨이 나왔다. “아이가 올 때까지 비용을 조금이나마 마련해 보려고….” B 씨는 후회의 한숨을 내쉬었다.

15명 중 한 명은 이미 이 세상 사람이 아니었다. 김모(58) 씨는 마사지 업소에서 아가씨들 빨래나 밥을 해주다가 잡혀 왔다. 성매매를 한 것은 아니지만 불법 체류자 신분이 탄로 났기 때문. 수용소로 압송된 직후 재판장에 갔다 오던 김 씨는 “갑자기 다리가 붓는다”며 주저앉았다. 배가 부르고 얼굴이 노래졌다. 급히 인근 병원으로 옮겨진 김 씨는 말기암 판정을 받았고 1주일 후 가족들의 얼굴도 못 본 채 외로이 숨을 거뒀다.

폴 하버라잉 수용소 부소장은 중환자를 방치한 것 아니냐는 질문에 “고통을 호소한 직후 병원으로 옮겼고 최선을 다해 치료했다”며 “김 씨가 가족들에게 알리기를 거부해 결국 직원들이 김 씨의 사물을 뒤져 가족들에게 연락했지만 이미 숨지고 난 뒤였다”고 밝혔다.

역시 성매매 업소에서 밥과 빨래 같은 허드렛일을 해주다 잡혀 온 C(62) 씨는 김 씨 이야기를 전해 주며 한없이 눈시울을 적셨다. 오래전 이혼한 C 씨는 미국 대학에서 음악을 전공하는 아들을 뒷바라지하기 위해 5년 전 관광비자로 미국에 와서 불법체류를 해왔다. 방 한 칸을 얻어 아들과 살았지만 그나마도 마사지 업소에서 먹고 자는 생활이어서 한 달에 한두 번밖에 집에 가지 못하는 ‘죄수 같은 나날’이었다고 한숨을 내쉬었다.

수감자 가운데 미국에 오기 전에도 성매매 관련 일을 한 경우는 3명이 확인됐다. 다른 여성들은 대부분 “미국 와서 합법적인 직업을 갖기가 어렵다 보니 이 생활로 빠져들었다”고 주장했다. 하지만 자신은 그런 경우가 아니라고 전제한 뒤 한국에서 성매매특별법이 시행된 이후 미국으로 건너온 여성들을 주변에서 많이 보았다고 했다. 23일로 시행 2년째를 맞은 성매매특별법의 ‘풍선 효과’를 시사하는 대목이다.

미국에 온 뒤 업주에게 여권을 빼앗겼다는 여성은 1명이었고, 감금 및 폭행 등을 당했다고 하소연하는 경우는 없었다. 한 달 수입은 천차만별이지만 월 2000만 원 수입을 올린 적이 있다는 여성도 있었다. 한국의 가족들에게 상당액을 송금해 왔다는 사람도 있었다.

“우리가 나라 망신시킨다고 욕하는 거 알아요. 하지만 나라가 가난 구제를 못해줬잖아요? 한국 경제 엉망일 때 여기 있는 여자들이 한 달에 1만∼2만 달러씩 송금했어요.”(D 씨·35세)

한국에서 장사를 하다 문제가 생겨 혼자 미국에 왔으나 올 추석엔 꼭 돌아가고 싶어 비행기 표 값이라도 마련하려고 성매매 업소에 발을 디뎠다는 E(38) 씨는 “이번 추석 때 시부모 제사는 내 손으로 올리겠다고 남편과 아이들에게 약속했는데…”라며 울먹였다.

F(40) 씨는 그동안 번 돈 가운데 3만 달러를 주변에 빌려주고 계를 부었는데 강제 출국당하면 찾을 길이 막막해진다며 발을 동동 굴렀다.

“불법 체류하며 이런 업종에 몸담은 게 이렇게 혹독한 대가를 치러야 하는 일인지 몰랐어요.”

‘고(高)소득’에의 헛된 꿈이 깨진 채 한국으로 추방되거나 출국할 날만 기다리고 있는 여인들의 한숨이 수용소 안을 가득 메우는 듯했다.

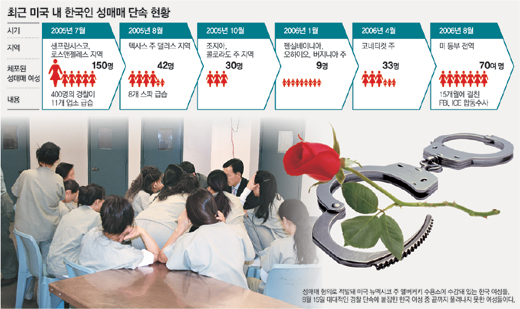

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

앨버커키(뉴멕시코 주)=이기홍 특파원 sechepa@donga.com

워싱턴=김승련 특파원 srkim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0