공유하기

기업 투명해졌지만 ‘돈줄’로는 약했다… 올해 한국증시 개방 20년 ‘빛과 그림자’

- 동아일보

글자크기 설정

A상장회사는 최근 2대 주주인 외국기업과 회계장부 공개를 둘러싸고 법적 다툼을 시작했다. 2대 주주가 “파생상품 계약으로 손실을 봤다”며 회계장부 공개를 요구했는데 A사가 “기업 기밀”이라며 거절했기 때문이다.

외국자본과 한국기업 간의 경영권 공방이나 법적 다툼은 이제 흔한 일이 됐다. 1992년 한국 자본시장이 처음 개방된 뒤 글로벌 시장으로 편입되는 과정에서 나타난 변화 중 하나다.

○ 1992년 1월 3일 첫 허용

정부는 1992년 1월 3일 기업별 지분 10%를 한도로 외국인 주식투자를 처음 허용했다. 이후 몇 차례 한도를 확대하다가 외환위기 후인 1998년 5월에는 아예 한도를 없애 시장의 빗장을 완전히 풀었다. 국내산업이 해외자본에 종속될 수 있다는 우려와 기업들이 외국에서 손쉽게 자본을 조달할 수 있어 우리 경제수준을 한 단계 높일 것이란 기대감이 교차했다.

○ 기업 지배구조 개선

SK는 2003년 4월 소버린자산운용과 경영권 다툼을 벌인 뒤 2007년 7월 지주회사 체제로 전환했다. 오너의 경영권을 안정시키고 투명한 지배구조를 확립하기 위한 조치였다. 이사회에서 사외이사의 비율을 70%까지 올리고 감사위원회의 역할도 강화했다.

이처럼 외국자본의 경영권 장악 시도에 맞서 비싼 수업료를 치른 회사들 중 상당수는 지배구조 개선에 나섰다. 사외이사 제도를 도입하고 감사의 독립성을 강화했다. 회계제도를 선진화하고 주주 권리를 강화하는 동시에 소유와 경영을 분리하는 지배구조의 변화도 나타났다.

실제로 한국거래소 등 증시 관계기관 출자회사인 한국기업지배구조원에 따르면 외국인 지분이 높은 회사의 기업 지배구조가 우수한 것으로 나타났다. 외국인 지분이 20% 이상인 상장회사 104곳과 전체 상장사를 비교한 결과 ‘B+’ 이상의 우수한 점수를 받은 기업 수는 외국인 지분이 많은 곳이 일반 기업의 2배였다.

○ 초우량 회사에만 투자

이원선 한국상장사협의회 조사본부장은 “초우량 회사보다는 중견·중소기업이 경영자금 조달에 목마른 회사라는 점에 비춰보면 외국인 투자는 크게 도움이 되지 않았던 셈”이라고 말했다.

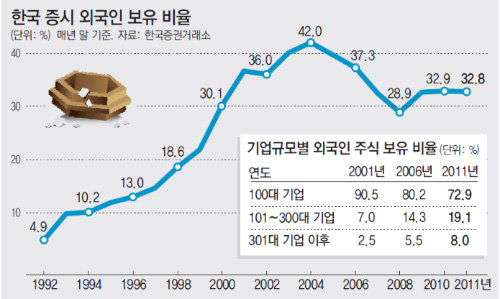

한국거래소에 따르면 2011년 말 현재 외국인들은 한국 증시 투자의 72.9%를 100대 기업에 쏟아붓고 있다. 이 수치는 101∼300대 기업에서는 19.1%, 301대 기업 이하 600여 개 회사에서는 8.0%로 급격히 낮아진다. 외국인의 대기업 편중 현상이 심하다는 것을 단적으로 보여주는 것이다.

적대적 인수합병(M&A) 및 경영권 위협을 통한 차익 회수 위험도 여전하다. 소버린자산운용의 예 외에도 기업사냥꾼으로 유명한 칼 아이칸도 KT&G의 경영권을 위협하다 1년여 만에 1500억 원의 차익을 얻고 나갔다.

김현지 기자 nuk@donga.com

김철중 기자 tnf@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0