공유하기

내가 가진 것이란, 내가 갖지 못한 것의 나머지일 뿐

- 동아일보

-

입력 2025년 2월 19일 14시 44분

글자크기 설정

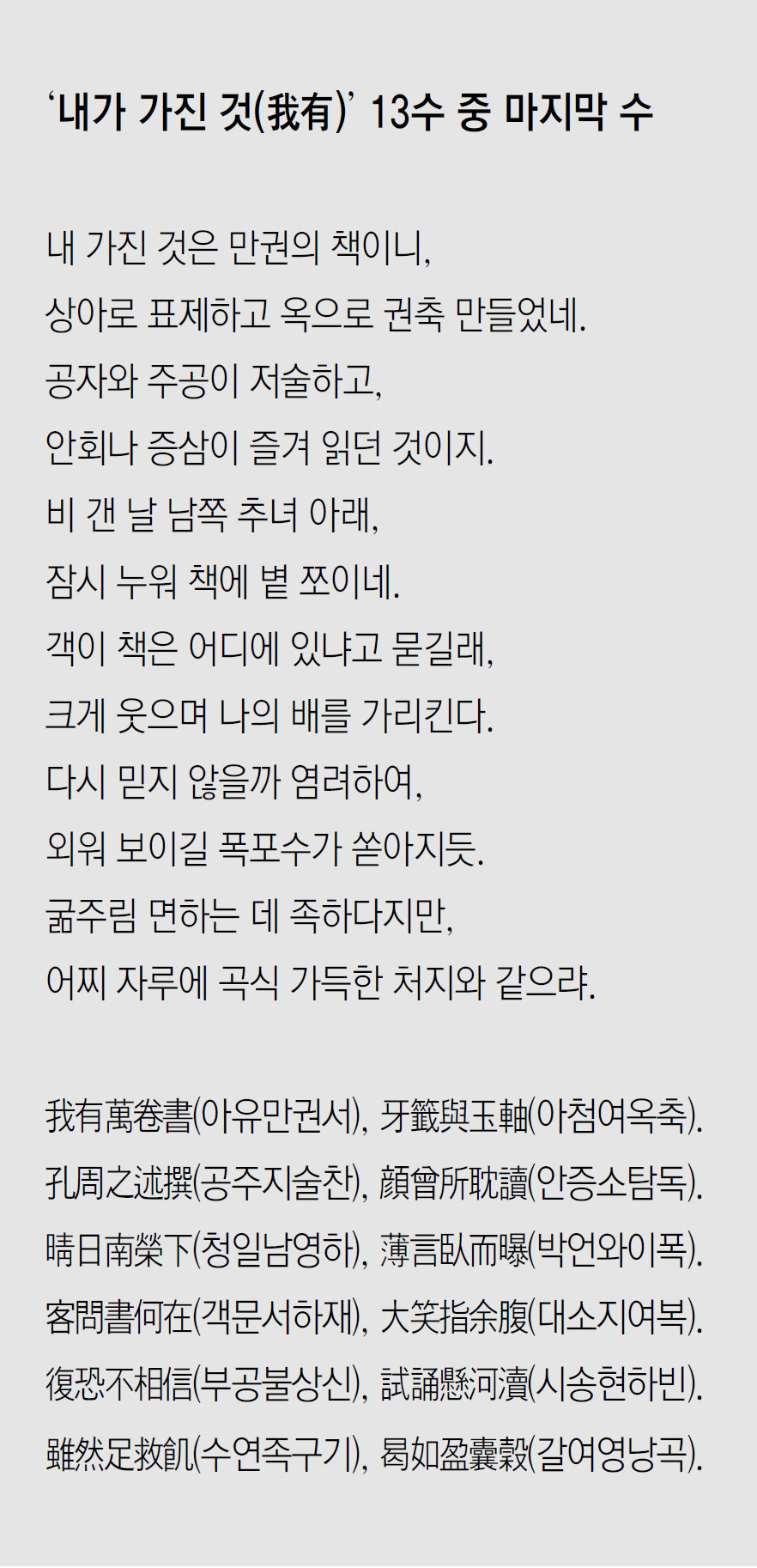

[한시를 영화로 읊다] 〈100〉 내가 가진 것

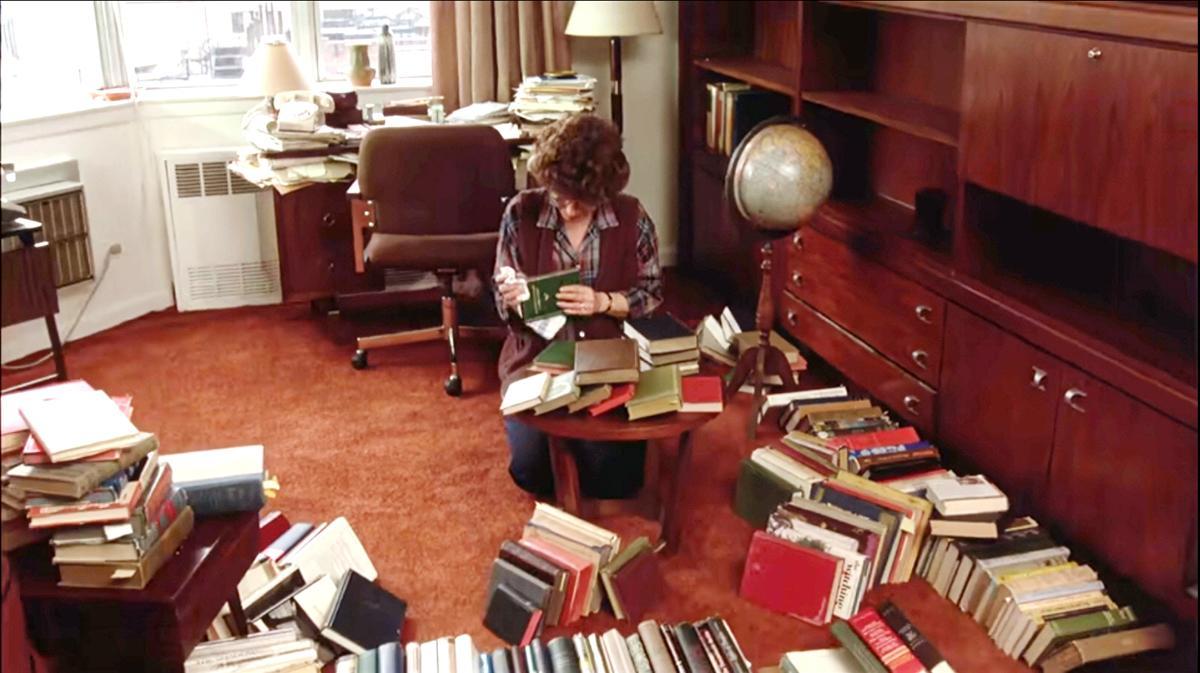

영화 ‘84번가의 연인’(1987년)에서 미국 뉴욕에 사는 작가 헬렌은 책을 유달리 좋아해 영국 런던에 있는 서점에까지 책을 구하는 편지를 보낸다. 헬렌은 경제적으로 여유가 없음에도 불구하고 읽고 싶은 책을 사는 데 돈을 아끼지 않는다. 조선시대 한양에 살던 중인 신분의 조수삼(1762∼1849) 역시 책을 특별히 좋아했다.

각본가로도 유명한 찰리 코프먼 감독의 ‘시네도키, 뉴욕’(2008년)에서도 우리는 비슷한 상황과 마주하게 된다. 주인공인 극작가 케이든은 아내의 별거 통보, 어린 딸과의 이별, 건강 악화 등으로 고통스러워한다. 케이든은 자신의 현실을 거대한 연극 세트로 만들어 재현하려고 하는데 현실과 가상이 넘나들며 혼란스러운 내면이 드러난다.

시에선 만 권 책의 존재를 의심하는 객에게 자신의 뱃속에 있다고 답해서 책이 실재하지 않음을 시사했다. 영화 제목의 시네도키란 대상을 그것의 속성과 밀접한 관계가 있는 다른 낱말을 빌려 표현하는 수사법 용어다.

시에서는 만권의 책이 시인의 정체성을 대신했다. 어린 시절부터 독서에 매달려 삶을 바꾸고자 했지만 중인이란 신분적 한계를 벗어날 순 없었다. 과거시험용 글을 누구보다 잘 썼지만 83세가 돼서야 진사시에 합격하곤 뱃속에 시와 글이 몇백 권이나 된다고 토로하기도 했다.(“司馬唱榜日·사마창방일, 口呼七步詩·구호칠보시”)

내가 가진 것이란 결국 내가 가질 수 없는 것이란 말의 다른 표현일 뿐이다. 애당초 부귀를 타고난 이들과 어찌 같겠냐고 얼버무린 회한의 말이 짙은 여운으로 남는다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

초대석

구독

-

우아한 라운지

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

2

교수 지드래곤, 카이스트 졸업식 축사 “정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아”

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

총 들고 트럼프 사저 침입한 20대 사살…백악관 “미친 사람 무력화”

-

5

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

6

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

7

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

8

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

9

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

10

“집 팔때 ○원 밑으론 안돼” 주민 단톡방 제보, 최대 2억 포상금

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

6

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

7

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

8

李 “룰라, 내 인생 역정과 너무 닮아…영원한 동지 환영”

-

9

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

10

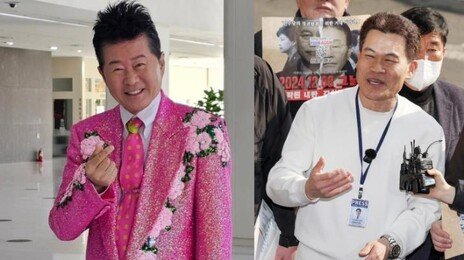

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

트렌드뉴스

-

1

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

2

교수 지드래곤, 카이스트 졸업식 축사 “정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아”

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

총 들고 트럼프 사저 침입한 20대 사살…백악관 “미친 사람 무력화”

-

5

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

6

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

7

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

8

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

9

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

10

“집 팔때 ○원 밑으론 안돼” 주민 단톡방 제보, 최대 2억 포상금

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

6

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

7

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

8

李 “룰라, 내 인생 역정과 너무 닮아…영원한 동지 환영”

-

9

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

10

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0