공유하기

1980년대, 야만 속에서 핀 절절한 사랑의 꽃

- 동아일보

-

입력 2012년 2월 28일 03시 00분

글자크기 설정

■ 연극 ‘살고 싶다…’ ★★★★

문화예술계에 1980년대 바람이 거세다. 영화계에선 지난해 ‘써니’에 이어 올해 ‘범죄와의 전쟁:나쁜 놈들 전성시대’가 1980년대 바람을 이어가고 있다. 연극계에도 그런 작품이 등장했다. 공교롭게도 ‘범죄와의 전쟁’ 배경이었던 부산의 미지씨어터가 제작한 연극 ‘살고 싶다, 그림처럼, 시처럼’(양지웅 작·연출)이다.

지난해 밀양여름공연예술축제 희곡상 남녀연기상 등 3개 부문을 수상한 이 작품은 서정적 대본과 뛰어난 연기 앙상블에 힘입어 서울 무대로 진출했다. 26일까지 서울 대학로 게릴라극장에서 공연된 이 연극은 1980년대 초 서울의 한 허름한 시장통을 배경으로 누추하지만 사람 냄새 가득한 이야기를 풀어놓는다.

통금시간 손전등을 들고 순찰을 도는 경찰관(정원혁)의 “요즘 시대가 어떤 시대인데”라는 엄포가 일상이 된 시대이고, 술에 취하지 않고는 버틸 수 없는 억압의 시대지만 연극 속 인간 군상들이 그려내는 풍경은 너무도 해학적이다.

가장 놀라운 점은 이들 중에서 가장 주변부적 존재인 꼴통과 거지소녀가 극의 주인공이란 점이다. 제대로 의사소통이나 가능할까 의심스러운 두 캐릭터가 서로만의 화법으로 시적인 대화를 나누는 장면은 압권에 가깝다. 푸코의 ‘광기의 역사’와 ‘감옥의 역사’가 천상병의 시와 함께 동거하는 듯한 느낌을 준다. 오늘날 우리 주변에서 사라진 광인과 거지의 사랑을 통해 ‘야만의 시대’로 기억하는 1980년대가 한편으로 얼마나 아름다운 시절인지를 일깨워주는 역설적 작품이다.

권재현 기자 confetti@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

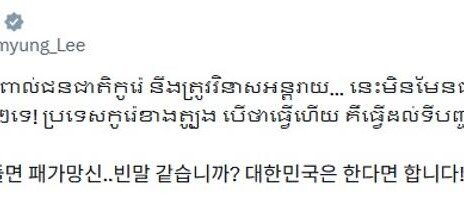

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

7

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

8

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

7

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

8

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

9

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

10

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0