공유하기

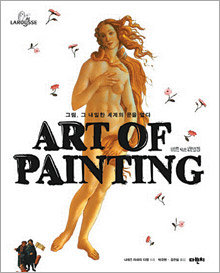

[서양미술 감상 길잡이 20선]<20>아트 오브 페인팅

-

입력 2009년 4월 10일 02시 55분

글자크기 설정

《“(미술작품에 대한) 잘못된 해석의 대표적인 예로 19세기 이후 베네치아의 코레르 미술관에 보관돼 오랫동안 ‘화류계 여인들’이란 제목으로 알려져 온 작품을 들 수 있다. 20세기 초 미술사가들이 (테라스에 앉아 멍한 시선으로 있는 그림 속) 두 여인을 창녀로 해석하면서 이 작품은 세상에 널리 알려지게 됐다. … (하지만 미술계는 현재) ‘화류계 여인들’이라 불리던 작품을 분할된 커다란 그림의 한 조각으로 간주한다. ‘화류계 여인들’ 상단에 그려진 백합 줄기가 ‘석호의 오리사냥’ 하단의 백합에 이어지는 점이 (확인되면서) 두 그림의 연관성이 여실히 드러났다. ‘석호의 오리사냥’ 뒷면에는 빛바랜 글씨들이 흐릿하게 남아 있는데, 그것은 모체니고 가문의 이름과 그 가문에 대한 찬사를 담고 있다.”》

직관이 아닌 논거 위에서 보라

파리 고등사범학교(ENS) 예술사 교수인 저자는 모호한 직관에 의존하지 말고 반드시 견고한 논거를 중심으로 그림을 감상하라고 조언한다.

논거의 하나는 서명이다. 적어도 중세 후기부터는 대부분의 화가가 그림의 뒷면이나 한쪽 모퉁이에 서명을 남겼고 때론 작품 제작 날짜를 함께 표기했다. 파블로 피카소의 경우 1900∼1901년에는 ‘Pablo Ruiz Picasso’, ‘Pablo R. Picasso’, ‘P. R. Picasso’라고 서명했지만 ‘청색시대’와 ‘장미색시대’에는 ‘Picasso’라고만 적었다. 프랑스 화가 카미유 생 자크는 자신의 작품에 달력상의 날짜가 아닌 개인적 연대기와 관련된 날짜를 적었다. 1957년에 태어난 그는 1991년 작품에 ‘ⅩⅩⅩⅣ, 175(34세에 그린 175번째 작품으로 추정)’라고 표기했다. 15세기 북유럽 화가 판 에이크는 ‘아르놀피니 부부의 초상’이라는 작품 속의 거울에 ‘판 에이크가 여기 있다, 1434’라고 적었다.

살롱(국가가 정기적으로 주최한 전시회)이 생기기 전인 17세기 말∼18세기의 그림에는 제목이 없었다. 우리가 예전 작품들에 사용하는 제목은 작가가 붙인 게 아니라 전시회와 카탈로그가 생기면서 후대에 붙인 것이다. 클로드 로랭의 ‘석양의 항구’와 니콜라 푸생의 ‘눈먼 오리온이 있는 풍경’처럼 경치를 그린 그림은 후대에 ‘풍경’이라는 제목이나 화가가 나타내고자 한 주된 특징을 따 제목을 붙인 사례다. 워싱턴 내셔널갤러리에 소장돼 있는 17세기 화가 조르주 드 라 투르의 ‘속죄하는 막달라 마리아’는 1974년 프랑스에서 옮겨오기 전까지 ‘막달라 마리아 파비우스’라고 불렸다.

그림의 재료도 알아둬야 할 중요한 정보다. 캔버스는 중세에도 간혹 사용했지만 본격적으로 사용하기 시작한 때는 16세기 초부터. 겨울철 습기가 벽화를 빨리 훼손하는 도시에서 벽화를 대체할 게 필요했는데 나무보다 다루기 쉽고 운반이 편한 캔버스가 인기를 끌었다. 유채물감도 비슷한 시기에 보급됐다. 판 에이크가 ‘아르놀피니 부부의 초상’에서 거울 속 실루엣까지 묘사할 수 있었던 것은 유채물감의 등장으로 밑그림의 색 층을 흐리게 하거나 변질시키지 않고 색을 겹칠 수 있게 됐기 때문이었다. 유채물감과 캔버스로 인해 화가들은 다양한 기법을 실험할 수 있었다. 17세기 루벤스와 렘브란트는 밀도 높은 안료를 캔버스에 두껍게 칠하는 기법을 적극 활용했고 푸생과 네덜란드 화가 페르메이르는 극단적으로 얇게 칠하는 방식을 택했다.

작품이 만들어지는 과정을 설명한 이 책을 읽다 보면 마치 화가의 아틀리에에 들어가 화가의 작업을 바라보고 있는 것처럼 느껴진다. 저자는 개별 작품뿐 아니라 르네상스 미술에서 표현주의에 이르기까지 미술 사조에 대해서도 소개했다.

황장석 기자 surono@donga.com

트렌드뉴스

-

1

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

2

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

3

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

4

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리 [노화설계]

-

5

年 300번 넘게 ‘의료쇼핑’땐 본인부담 90% 물린다

-

6

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

7

머리카락보다 먼저 늙는 두피… 방치하면 ‘듬성듬성 모발’ 된다

-

8

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

9

“책 보러 갔다가 연락처를 요청받았다”…서점이 ‘번따 성지’ 된 이유

-

10

룰라에 제공된 ‘네 손가락 장갑’…“여보 이거 좀 봐요” 감탄

-

1

李 “묵히는 농지 매각 명령이 공산당?…이승만이 헌법에 명시”

-

2

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

3

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

4

‘짠순이 전원주’ 며느리도 폭로…“카페서 셋이 한잔만 시켜”

-

5

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

6

브런슨 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해”

-

7

與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정

-

8

추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”

-

9

‘李 공소취소’ 당 공식기구 만든 정청래…공취모 “우리와 별개”

-

10

조세호, 조폭 연루설 언급…“지금도 가끔 만나서 식사”

트렌드뉴스

-

1

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

2

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

3

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

4

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리 [노화설계]

-

5

年 300번 넘게 ‘의료쇼핑’땐 본인부담 90% 물린다

-

6

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

7

머리카락보다 먼저 늙는 두피… 방치하면 ‘듬성듬성 모발’ 된다

-

8

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

9

“책 보러 갔다가 연락처를 요청받았다”…서점이 ‘번따 성지’ 된 이유

-

10

룰라에 제공된 ‘네 손가락 장갑’…“여보 이거 좀 봐요” 감탄

-

1

李 “묵히는 농지 매각 명령이 공산당?…이승만이 헌법에 명시”

-

2

“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”

-

3

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

4

‘짠순이 전원주’ 며느리도 폭로…“카페서 셋이 한잔만 시켜”

-

5

李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”

-

6

브런슨 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해”

-

7

與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정

-

8

추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”

-

9

‘李 공소취소’ 당 공식기구 만든 정청래…공취모 “우리와 별개”

-

10

조세호, 조폭 연루설 언급…“지금도 가끔 만나서 식사”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]DMB 정책, 시청자 먼저 생각해야](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[사설]韓美 ‘한자리 딴소리’… 동맹 조율 없이 군인끼리 다툴 일인가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133425296.1.thumb.jpg)