공유하기

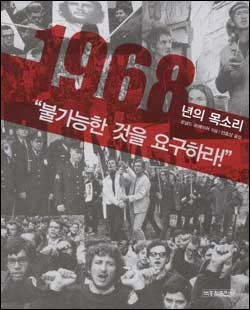

[인문사회]'실패한 68혁명' 무엇을 남겼나 '1968년의 목소리'

-

입력 2002년 5월 31일 17시 54분

글자크기 설정

혁명의 역사를 쓸 때는 언제나 하나의 난점에 부딪힌다. 역사란 필경 글로 씌어진 자료를 통해 구성되기 마련인데, 혁명은 글로 씌어진 것을 넘어서면서 시작하기 때문이다. 지하운동과 잠행처럼 기록과 자료를 지우며 하는 혁명 운동은 더욱더 그렇다. 그래서 ‘성공’하지 못한 혁명의 역사는 대개 거기 참가했던 혁명가들을 체포하여 조사했던 검찰이나 경찰의 기록, 그리고 판결문 등을 자료로 씌어진다. 이 경우 역사는 일종의 ‘반역사’가 된다.

프랑스에서 서구 전역으로 번진 진보적 시민운동인 1968년 혁명 역시 이런 난점을 고스란히 안고 있다. 아마도 그 혁명에 관여했거나 적어도 직접적 영향을 받은 것이 분명한 9명의 저자들이 참여한 이 책은 바로 이런 난점과 대결하려는 시도처럼 보인다. 그들이 채택한 방법은 “서로 다르지만 (하나의 혁명으로) 수렴돼 갔던 궤적을, 거기에 참여했던 사람들의 기억을 통해서 보는 것”이다. 이를 위해 저자들은 한 조직의 지도자로든 아니면 평범한 참여자로든, 혹은 혁명을 통해 삶을 바꾸기 시작했던 사람이든, 다양한 방식으로 혁명에 직접 참여했던 6개국의 활동가 230명의 기억을 ‘받아냈고’, 그것으로 50년대부터 70년대에 이르는 운동의 양상을 그려낸다.

‘구술사’라는 방법에 숙련된 역사가답게 저자들은 자신의 생각이 그 역사 속에 끼어 드는 것을 최소화한 채, 사건의 요소들 사이에서 그 활동가들의 목소리를 삽입한다. 이럼으로써 그 역사의 한 가운데 있던 사람들 자신이 본 사건, 그들 자신이 느낀 변화를 하나의 극적인 다큐멘터리(!)로 만들어 낸다. 물론 자료의 선별이나 질문의 구성 자체에서부터 배열과 정리에 이르기까지, 결국은 역사를 쓰는 자신들의 생각이 관여하겠지만, 적어도 그 역사의 현장에서 뛰어다니던 사람들 자신이 보고 기억하는 역사에 매우 근접하고 있다는 점은 누구도 부정할 수 없을 듯하다.

이 책을 통해 등장하는 수많은 사람들은 매우 상이한 정치적 입장을 가진 사람들이다. 트로츠키주의자, 마오주의자는 물론 자생적으로 탄생한 ‘자율주의자’, 그리고 상류계급에서 운동가를 거쳐 적군파에 이르는 사람에 이르기까지. 그만큼 기억의 종류도 다양하고 평가도 각기 다르다. 우리는 그만큼의 다양한 목소리를 듣게 된다. 그럼에도 그것이 산만하지 않은 것은 그들 모두가 68년에 정점에 이른 혁명의 과정 속에서, 정확히 꼬집어 말할 순 없는 어떤 것을 공통적으로 체험하고 느꼈기 때문인 것으로 보인다. 물론 그것은 70년대 이르면 환멸이나 절망이 되기도 하고 폭력의 숭배가 되기도 하지만, 그것조차 거대한 혁명의 와중에서 그들이 가질 수 있었던 새로운 삶에 대한 꿈과 희망의 크기를 반증하는 것으로 보인다.

68년 혁명은 무엇을 남겼나? 그것을 요약하는 것은 무척 어려운 일이다. 반면 실패로 귀착된 자발주의에 대한 냉소, 환상에 대한 자책을 듣는 것은 쉬운 일이다. 하지만 이 책에서 가령 흑인이나 여성들, 그리고 학교교육 등에서 50년대와 70년대의 차이가 매우 크다는 것을 볼 수 있는데, 그 거대한 차이가 그 혁명들 때문이 아니라면 무엇에 기인한다고 말할 수 있을까?

철학자라면 이렇게 말할 것이다. 그것은 새로운 삶을 구상하는 새로운 사유의 토양이었다고. 그렇게 우리는 그 실패한 혁명이 준 선물 안에서 살고 있는 것이다.

이진경(수유연구실+연구공간 ‘너머’ 연구원·사회학)

solaris0@hanmail.net

트렌드뉴스

-

1

[단독] 김경 “강선우가 돌려줬다는 5000만원, 내 돈 아냐”

-

2

靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”

-

3

패트리엇 한발 쏘면 60억 날아가…美, 이란전 310조원 ‘쩐쟁’ 될수도

-

4

내일부터 정유사 공급가 휘발유 1724원-경유 1713원에 묶는다

-

5

기초연금 70대 알고보니…가짜석유 팔고 세금 100억 체납 ‘호화생활’

-

6

캐나다 잠수함 사업서 獨 폭스바겐 발빼…韓 수주 가능성 커지나

-

7

오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진

-

8

아스팔트 뚫고 ‘거대 철기둥’ 13m 솟구쳐…“이게 무슨일?”

-

9

엡스타인 뒤에서 안은 트럼프…‘타이타닉’ 패러디 동상, 美의회 앞 설치

-

10

테이저건 맞고도 꿈쩍않던 190㎝ 거구의 폭행범, 삼단봉으로 제압

-

1

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

4

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

5

오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진

-

6

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

7

靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”

-

8

‘법왜곡죄’ 1호 고발은 ‘李파기환송’ 조희대 대법원장

-

9

장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

트렌드뉴스

-

1

[단독] 김경 “강선우가 돌려줬다는 5000만원, 내 돈 아냐”

-

2

靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”

-

3

패트리엇 한발 쏘면 60억 날아가…美, 이란전 310조원 ‘쩐쟁’ 될수도

-

4

내일부터 정유사 공급가 휘발유 1724원-경유 1713원에 묶는다

-

5

기초연금 70대 알고보니…가짜석유 팔고 세금 100억 체납 ‘호화생활’

-

6

캐나다 잠수함 사업서 獨 폭스바겐 발빼…韓 수주 가능성 커지나

-

7

오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진

-

8

아스팔트 뚫고 ‘거대 철기둥’ 13m 솟구쳐…“이게 무슨일?”

-

9

엡스타인 뒤에서 안은 트럼프…‘타이타닉’ 패러디 동상, 美의회 앞 설치

-

10

테이저건 맞고도 꿈쩍않던 190㎝ 거구의 폭행범, 삼단봉으로 제압

-

1

‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

4

‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정

-

5

오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진

-

6

李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”

-

7

靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”

-

8

‘법왜곡죄’ 1호 고발은 ‘李파기환송’ 조희대 대법원장

-

9

장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[레포츠]낚시](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)