◇차가운 계산기/필립 로스코 지음·홍기빈 옮김/384쪽·1만7000원·열린책들

영국 경영학자 필립 로스코가 쓴 이 책을 읽으면서 20년 전 숙독한 버날의 책이 정확히 오버랩됐다. 두 사람은 영국인이라는 공통점만 있을 뿐 전공도, 살아온 시대도 다르지만 경제학을 추종할 때 빠지는 함정을 똑같이 갈파했다. 영화 ‘매트릭스’에서 주인공 네오가 기계에 의해 창조된 세상 너머의 진실을 마주한 것처럼, 저자도 경제학에 의해 창조된 허구를 직시하라고 촉구한다.

저자가 보는 허구의 핵심은 주류 경제학의 지상명령이자 기본 전제인 합리적 인간의 ‘자기이익’ 추구다. 자기이익에 기반을 둔 경제학적 의사결정이 사회적 연대와 집단행동을 가로막는다는 것이다. 이는 결국 사회 변화를 방해하는 장애물이 될 수 있다는 것으로, 앞서 버날이 비판한 지배층에 봉사와 일맥상통한다. 이를테면 ‘죄수의 딜레마’에서 경제학적 합리성은 최소 리스크로 최대 이익을 추구하기 위한 ‘상호 배신’일 수밖에 없다. 각 독방의 죄수가 신의를 지키는 집단행동은 최상의 결과를 낳음에도 불구하고 아예 선택지에서 배제된다.

자기이익 원칙을 중심에 둔 각국 정부의 신자유주의 정책도 도마에 올랐다. 예컨대 영국 대처 정부는 노후화된 공공주택 관리를 합리화하기 위해 서민들에게 소유권을 넘겼다. 자기 소유물에 대한 애착을 이용하려 한 것이다. 하지만 이 정책은 차익 실현을 위한 부동산 투기를 부작용으로 남기고 말았다. 마찬가지로 어류 생태계 보호 차원에서 노르웨이 정부가 추진한 ‘대구 어획 쿼터제(대구를 사유재산으로 보고 어획량 상한을 정하는 것)’는 본래 취지와 달리 어촌을 황폐화했다. 어부들이 할당받은 쿼터를 대형 선주에게 팔아넘기는 바람에 어부들 자체가 사라져버린 것이다. 결국 저자는 경제학에서 강조하는 자기이익 추구 혹은 비용-편익 분석은 세상의 복잡다단한 문제를 해결하는 한 방편일 뿐, 전부가 돼선 안 된다고 강조한다.

김상운 기자 sukim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘김건희 여사 몰래 촬영’ 최재영 목사, 스토킹 혐의로 고발당했다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]‘의대 2000명 증원’ 스스로 무너뜨린 정부

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

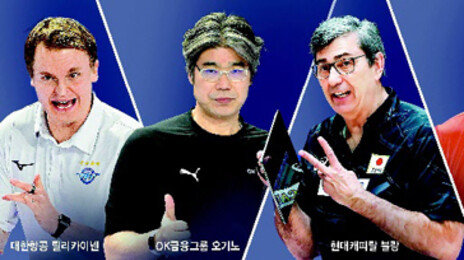

남자 프로배구 외국인 감독 전성시대

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0