공유하기

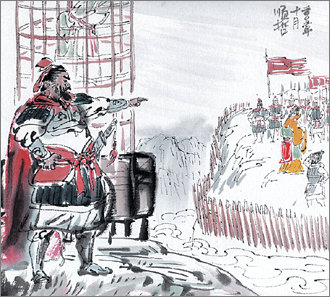

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<598>卷七.烏江의 슬픈 노래

-

입력 2005년 10월 28일 03시 01분

글자크기 설정

“유방은 나와 내 말을 들어라. 여기 묶인 게 누구인지 알겠느냐?”

그 수레 곁에서 패왕이 한군 진채를 향해 큰소리로 외쳤다. 마치 큰 쇠북소리가 한나라 진채를 뒤흔드는 것 같았다. 처음 한동안은 전처럼 못들은 척하던 한나라 군사들이 하나 둘 나와 초나라 진채 쪽을 보더니, 차츰 많은 장졸이 한군 진채 밖에 몰려서서 웅성거리기 시작했다. 이윽고 그 일이 한왕 유방의 귀에도 들어갔는지 한왕도 전과 달리 진채 밖으로 모습을 드러냈다.

“항왕은 무슨 일로 과인을 찾는가? 누구를 모시고 왔기에 이리도 요란스러운가?”

한왕이 애써 태연한 척 말을 걸어왔지만 그 목소리는 어딘가 떨리고 있었다. 패왕이 한층 기세가 올라 소리쳤다.

“이놈 유방아, 너는 부모처자를 과인에게 맡겨 두고 이태가 되도록 찾을 줄 모르더니, 이제는 네 애비조차도 몰라보느냐?”

그제야 한왕이 힐끗 망보기 수레 위를 쳐다보더니 별로 놀란 기색 없이 받았다.

“대장부가 큰 뜻을 품고 천하를 내닫다 보면 고향 산천과 부모처자를 떠나 있을 때도 있는 법이다. 그런데 이제 항왕은 내 아버님을 모셔와 어쩌겠다는 것인가?”

이상하게도 이번에는 전과 달리 별로 떨림이 없는 목소리였다. 패왕이 그런 한왕을 한 번 더 충동질하듯 목소리를 높였다.

“네놈이 한 입으로 두 말을 하면서 여러 번 과인을 성가시게 하였으니, 그 죄를 네 애비에게 물어야겠다. 이제 삶기 전에 칼질부터 하려고 도마에 묶어 두었으니, 어쩌겠느냐? 어서 과인에게 항복해 죄를 빌고 애비를 살리겠느냐? 아니면 애비가 눈앞에서 국거리가 되는 꼴을 보겠느냐?”

그런데 패왕에게는 전혀 뜻밖의 일이 벌어졌다. 한왕이 갑자기 껄껄 웃더니 느긋하다 못해 이죽거리는 듯한 투로 패왕의 말을 받았다.

“이놈 항우야. 네 명색 천하의 패왕을 자처하면서 겨우 그 얘기였더냐? 지난날 너와 내가 함께 북면(北面)하여 회왕(懷王)을 섬길 적에 그 명을 받들어 형제 되기를 약조한 적이 있고, 죽은 무신군(武信軍) 앞에서도 또한 형제 되기를 맹서한 적이 있다. 따라서 나의 어버이가 곧 너의 어버이니, 네가 꼭 네 애비를 삶아야겠다면 난들 어쩌겠느냐? 그래도 너와 나는 형제의 의리가 있으니 국이 다 끓거든 나에게도 한 그릇 나눠 주기 바란다.”

그 말을 듣자 패왕은 두 눈이 뒤집힐 만큼 화가 치솟았다. 시뻘게진 얼굴로 한동안 거친 숨만 몰아쉬다가 곁에 있는 장수들을 돌아보며 벼락같이 소리쳤다.

“무엇들 하느냐? 어서 저 늙은 것을 끌어내려 가마솥에 삶아라. 저 불측한 장돌뱅이 놈이 제 애비의 고기가 든 국을 어떻게 먹는지 봐야겠다.”

그러자 부장 하나가 망보기 수레 쪽으로 달려가 태공을 끌어내리려 했다. 그대로 두면 바로 태공을 끓는 물에 집어넣을 기세였다. 그때 곁에 있던 항백(項伯)이 나가 말렸다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

임용한의 전쟁사

구독

-

이상곤의 실록한의학

구독

-

사설

구독

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

8

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七. 烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0