공유하기

뛰는 놈 vs 막는 놈… 16일 두산-삼성 PO ‘발-어깨’ 싸움

-

입력 2008년 10월 14일 03시 00분

글자크기 설정

프로 선수로서의 길은 달랐다. 김 감독은 프로 원년인 1982년 OB(두산)에 입단했지만 1991년 은퇴할 때까지 빛을 보지 못했다. 허리 부상 때문이었다.

반면 선 감독은 해태에선 ‘무등산 폭격기’, 일본 프로야구 주니치에선 ‘나고야의 태양’으로 불린 국보급 투수였다.

선 감독은 사령탑으로도 김 감독에 한 발 앞섰다.

선 감독은 취임 첫해 한국시리즈에서 김 감독의 두산에 4연승하며 우승했다.

이듬해에도 한화를 4승 1무 1패로 꺾고 2년 연속 우승컵을 거머쥐었다.

김 감독은 베이징 올림픽에서 미국 일본 쿠바를 연파하며 9연승으로 퍼펙트 금메달의 신화를 일궜다. 두산을 2년 연속 정규 시즌 2위에 올려놓으며 명장 대열에 올랐다.

그런 두 사람이 16일 막이 오르는 플레이오프(7전 4선승제)에서 다시 만난다. ‘믿음의 야구(김경문)’와 ‘지키는 야구(선동렬)’의 대결이다.

플레이오프에서 정규 시즌 순위는 무관하다. 18번 치러진 플레이오프(드림 매직리그 시절 제외)에서 2위 팀이 한국시리즈에 오른 것은 절반(9회)에 불과하다.

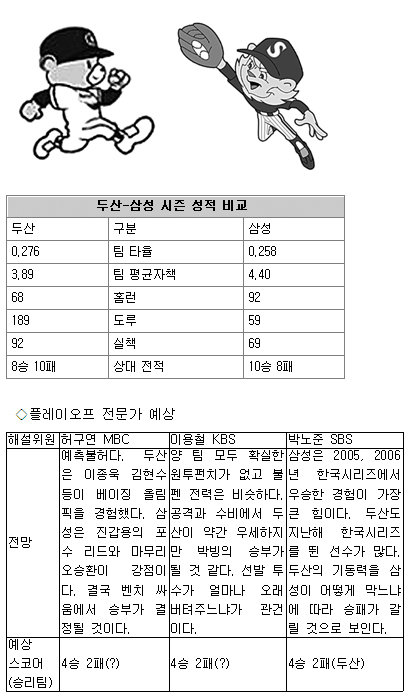

두산은 뛰는 야구에 능하다.

올 시즌 팀 도루 189개로 8개 구단 가운데 단연 1위다. 육상팀으로 불리는 이종욱(47개), 고영민(39개), 오재원(28개)이 출루하면 상대 내야를 흔들고 점수를 내는 게 두산의 승리 방정식이다.

삼성은 대표적인 ‘거북이 군단’이다.

팀 도루는 최하위(59개)다. 팀 타율(0.258)도 두산(0.276)에 밀린다. 홈런(92개)에서만 두산(68개)에 앞선다.

삼성으로선 포수 진갑용이 절묘한 투수 리드로 두산의 빠른 주자를 묶는 게 급선무다.

두산과 삼성은 모두 선발진이 약하다. 믿을 만한 원투펀치가 없다.

두산은 김선우가 기복이 심하다. 랜들은 지난해에 비해 직구의 위력이 떨어진다. 삼성은 돌아온 에이스 배영수가 팔꿈치 수술 후유증으로 직구가 최고 시속 140km를 넘지 않는다. 외국인 투수 존 에니스의 공도 위력적이지는 않다.

반면 양 팀의 불펜은 탄탄하다. 두산은 이재우 임태훈 김상현 정재훈, 삼성은 권혁 정현욱 안지만 오승환이 버티고 있다.

야구 전문가들은 “두산과 삼성 양 팀 벤치의 수 싸움이 치열할 것”이라며 “두산의 타력과 기동력을 삼성이 얼마나 효과적으로 막아내느냐가 승부처”라고 전망했다.

황태훈 기자 beetlez@donga.com

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

3

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

4

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

5

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

8

양주서 60대 흉기 찔려 숨진채 발견…30대 아들 피의자 체포

-

9

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

10

일본인 치어리더 아야카 ‘골때녀’ 긴급 투입…14년 체조 경력

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

3

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

4

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

5

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

6

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

7

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

“불법주차 스티커 떼라며 고래고래”…외제차 차주 ‘경비원 갑질’

트렌드뉴스

-

1

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

2

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

3

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

4

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

5

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

8

양주서 60대 흉기 찔려 숨진채 발견…30대 아들 피의자 체포

-

9

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

10

일본인 치어리더 아야카 ‘골때녀’ 긴급 투입…14년 체조 경력

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

3

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

4

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

5

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

6

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

7

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

“불법주차 스티커 떼라며 고래고래”…외제차 차주 ‘경비원 갑질’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개