공유하기

[지구촌 ‘집권당 몰락’ 도미노]좌파 - 우파 가리지 않는 ‘집권당 저주’ 세계를 강타하다

- 동아일보

-

입력 2011년 12월 8일 03시 00분

글자크기 설정

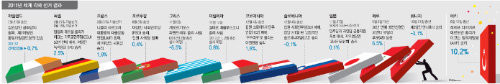

경제위기 분노의 파도, 오만-나태한 권력 심판올해 유로존 6개 국가 줄줄이 ‘脫이념 정권교체’阿-중동 독재자들도 피살-망명 등 비참한 최후

‘집권당 저주의 악령’이 전 세계에서 위세를 떨치고 있다.

경제 위기로 폭발한 젊은 세대들의 불만의 노도(怒濤)는 좌우를 가리지 않고 집권 정치세력을 쓰러뜨리고 있다. 올해 전 세계에서 치러진 선거에서 경제성장률이 저조한 국가들의 집권당들은 전패를 기록했다. 현대사에서 올해처럼 집권 세력이 줄줄이 물러나는 일은 거의 유례가 없는 일이다. 민주주의가 정착되지 않은 중동·아프리카 등의 전체주의 국가에선 피플파워가 집권세력을 쫓아냈다. 이 같은 집권세력의 몰락 추세는 내년에도 계속 이어질 것이란 게 전문가들의 전망이다.

○ 좌파 우파 가리지 않는 정권교체

올 한 해 유로존(유로화 사용국가 17개국)에서는 6개국의 정권이 교체됐다. 구제금융을 받은 아일랜드의 공화당은 2월, 포르투갈의 사회당은 6월에 각각 총선에서 패했다. 11월에 퇴진한 이탈리아의 실비오 베를루스코니와 그리스의 게오르기오스 파판드레우 정권 역시 선거라는 ‘요식행위’만 치르지 않았을 뿐이다. 스페인의 호세 루이스 사파테로 정권과 슬로베니아까지 합쳐 6개국에서 물러난 집권당 중 좌파 성향은 4개(그리스, 스페인, 포르투갈, 슬로베니아), 우파 성향은 2개(이탈리아, 아일랜드)다. 좌우가 따로 없는 것이다.

조화순 연세대 정치외교학과 교수는 “글로벌 경기 침체에서 집권당이 패배하거나 지지를 잃는 것은 국민이 대안 세력을 고민하다가 나타나는 현상”이라며 “생활수준이 높아진 상태에서 경기침체가 오면 사람들은 이념보다는 자신의 생활 개선 등 생활상의 이슈를 찾게 된다”고 말했다.

일본에서도 노다 요시히코(野田佳彦) 총리 내각이 집권 100일 만에 지지율이 30%대로 곤두박질치는 등 집권당이 시련을 겪고 있다. 민주당과 자민당으로 대표되는 기성 정당에 대한 일본 유권자들의 반발은 제3의 대안 세력으로 쏠리고 있다. 최근 있었던 오사카(大阪) 부(府)와 오사카 시(市) 지자체장 선거에서 하시모토 도루(橋下徹) 오사카 전 지사가 이끄는 지역정당 ‘오사카유신회’가 기성 정당이 공동으로 지원한 후보를 제치고 완승을 거뒀다.

○ 서민층의 분노를 엮어낸 인터넷 혁명의 괴력

올해 정권교체가 이뤄진 유럽 국가들의 위기는 집권 세력의 안이한 리더십, 공무원의 뿌리 깊은 부패와 국민의 탈세 관행 같은 도덕적 해이가 어우러진 결과지만 그 피해는 서민층이 가장 크게 보고 있다. 그 결과 서민층의 반정부 세력의 주축으로 돌변하고 있다

서민층들의 분노는 때로는 시위나 폭동으로, 그리고 투표장에선 야당 몰표로 표출됐다. ‘월가를 점령하라’는 네트워크형 시위도 원래 스페인에서 45%에 이른 청년 실업률을 참다 못 견딘 ‘분노한 사람들’의 빈부격차 항의 집회에서 출발했다. 8월에 일어난 영국 폭동도 긴축 정책으로 복지 혜택이 줄고 실업이 증가하자 그 복판에 선 소외계층이 모여 살던 지역에서 발생한 것이다. 잘사는 나라 클럽인 경제협력개발기구(OECD)가 6일 보고서에서 “34개 회원국 상위 10%의 소득이 하위 10%의 9배(2008년 기준)로 지난 30년간 최대 격차로 벌어졌다”며 빈부격차의 심각성을 경고했다.

이런 분노를 시위와 투표의 형태로 엮어내는 데 결정적 역할을 한 것이 소셜네트워크서비스(SNS)다. SNS는 무한한 정보의 소통을 밑바닥에 깔고 정치적 동원을 가능하게 함으로써 기존의 정치시스템을 송두리째 흔들어낼 수 있는 변수로 등장했다.

윤영관 서울대 외교학과 교수는 “집권당의 몰락 현상은 1980년대 이후 밀턴 프리드만의 시장주의가 이어져 오면서 새롭게 나타난 도전들을 기존의 정당 또는 정치 체제가 소화하지 못한 결과”라며 “세계는 신자유주의적 철학이 아닌, 제3의 새로운 대안 시스템이 필요한 시대로 진입하는 전환기적 상황에 직면한 것”이라고 분석했다.

파리=이종훈 특파원 taylor55@donga.com

도쿄=김창원 특파원 changkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

5

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

8

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

9

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

10

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

5

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

8

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

9

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

10

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0