공유하기

“연금보다 일이 낫다”…영국-독일 복지축소 꾸준히 추진

-

입력 2007년 11월 17일 03시 01분

글자크기 설정

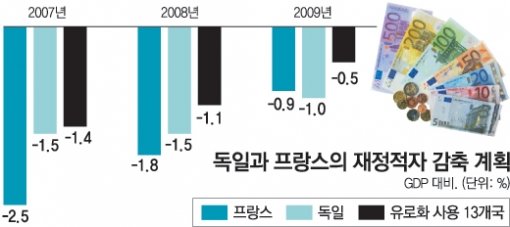

이 문제에 대한 노동계의 반발이 끊이지 않는 상황에서 ‘적진’이나 마찬가지인 곳에서 개혁을 지속하겠다는 뜻을 분명히 한 것이다. 그는 “당장에는 인기 없는 정책이지만 독일을 위해선 올바른 조치”라고 강조했다.

메르켈 정부는 이와 함께 장기 실직자의 실업급여 축소, 건강보험료 납입액 인상 등을 밀어붙이고 있다. 이런 일련의 조치는 게르하르트 슈뢰더 전 총리 시절부터 추진돼 온 ‘복지 축소’의 큰 축이다.

‘요람에서 무덤까지’라는 구호가 만들어진 영국을 비롯해 프랑스 독일은 유럽에서 손꼽히는 복지국가다. ‘일찍 퇴직해서 연금으로 먹고 살자’ ‘일하는 것보다 실업급여로 사는 게 더 낫다’는 분위기가 지배적이었다. 그러나 지나친 복지로 인한 재정 악화가 가속화되면서 국가가 국민의 복지를 책임지는 데 한계가 있다는 생각이 영국을 시작으로 확산돼 왔다.

영국에선 ‘분배 위주의 경제 정책이 경쟁력을 약화시켰고 결국 복지 수준 후퇴로 이어졌다’고 진단한 보수당의 마거릿 대처 전 총리(1979∼1990년 재임) 때부터 복지 제도에 대대적 손질이 진행됐다. 대처 전 총리는 국가 지원을 받는 사람들의 생활수준이 최저 임금 근로자보다 높지 않도록 조정했다.

존 메이저 전 총리는 구직 활동을 게을리 하는 실직자에 대한 혜택을 줄이기 위해 ‘실업급여’를 ‘구직자 수당’으로 바꿨다.

노동당 출신의 토니 블레어 전 총리도 고령화로 복지 수요가 늘어났음에도 복지 지출을 최대한 억제했다.

독일에선 2004년 복지개혁위원장의 이름을 딴 ‘하르츠 Ⅳ’법이 만들어진 이후 복지제도 개혁이 큰 폭으로 진행되고 있다. 실업급여 수령 기간 단축, 실직자의 구직 의무 강화 등을 담은 이 법의 도입으로 독일의 사회 복지는 제2차 세계대전 이후 가장 크게 축소될 것으로 예상되고 있다.

니콜라 사르코지 프랑스 대통령도 “열심히 일하는 사회가 복지연금으로 사는 사회보다 낫다”며 복지제도의 대폭 수정을 예고하고 있다.

금동근 기자 gold@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

5

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

6

[단독]차라리 제명 당하겠다던 김병기, 결국 탈당계 제출

-

7

北서 넘어온 멧돼지?…서해 소청도 출몰 두달만에 사살

-

8

임성근, 옷 속 ‘이레즈미’ 포착…‘기만적 자백’에 등 돌린 민심

-

9

‘수탉 납치·살해미수’ 주범 母 “우리 아들 그럴 애 아냐”

-

10

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

7

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

8

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

트렌드뉴스

-

1

이준석, 장동혁 단식에 남미출장서 조기귀국…‘쌍특검 연대’ 지속

-

2

‘건강 지킴이’ 당근, 효능 높이는 섭취법[정세연의 음식처방]

-

3

反美동맹국 어려움 방관하는 푸틴…“종이 호랑이” 비판 나와

-

4

멀어졌던 정청래-박찬대, 5달만에 왜 ‘심야 어깨동무’를 했나

-

5

김경 “강선우 측 ‘한장’ 언급…1000만원 짐작하자 1억 요구”

-

6

[단독]차라리 제명 당하겠다던 김병기, 결국 탈당계 제출

-

7

北서 넘어온 멧돼지?…서해 소청도 출몰 두달만에 사살

-

8

임성근, 옷 속 ‘이레즈미’ 포착…‘기만적 자백’에 등 돌린 민심

-

9

‘수탉 납치·살해미수’ 주범 母 “우리 아들 그럴 애 아냐”

-

10

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

1

北침투 무인기 만들고 날린 건 ‘尹대통령실 출신들’이었다

-

2

단식 5일째 장동혁 “한계가 오고 있다…힘 보태달라”

-

3

‘단식’ 장동혁 “자유 법치 지키겠다”…“소금 섭취 어려운 상태”

-

4

김병기 “재심 신청않고 당 떠나겠다…동료에 짐 될수 없어”

-

5

파운드리 짓고 있는데…美 “메모리 공장도 지어라” 삼성-SK 압박

-

6

“금융거래 자료조차 안냈다”…이혜훈 청문회 시작도 못하고 파행

-

7

이란 마지막 왕세자 “이란, 중동의 한국 돼야했지만 북한이 됐다”

-

8

조국 “검찰총장이 얼마나 대단하다고 5급 비서관 두나”

-

9

한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

-

10

단식 장동혁 “장미보다 먼저 쓰러지면 안돼”…김재원 ‘동조 단식’ 돌입

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0