공유하기

“힘만으론 외교 안돼”… 美, 스마트파워 전략 뜬다

-

입력 2007년 3월 23일 03시 02분

글자크기 설정

하지만 이라크전쟁이라는 수렁에 빠지면서 네오콘식 외교는 설 자리를 잃고 있다. 더욱이 2008년 대통령선거 정국으로 접어들면서 워싱턴 정·관가 주변에선 벌써부터 ‘부시 이후(post-Bush)’ 외교정책 구상을 다듬기 위한 움직임이 활발하다.

○ 이젠 스마트 파워 전략이다

중도적 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)는 14일 새로운 외교정책 구상을 위한 ‘스마트 파워 위원회’를 발족시켰다. 날로 추락하는 미국의 위상과 영향력을 회복하기 위한 새로운 외교정책을 만들기 위해 초당적 연구그룹을 출범시킨 것.

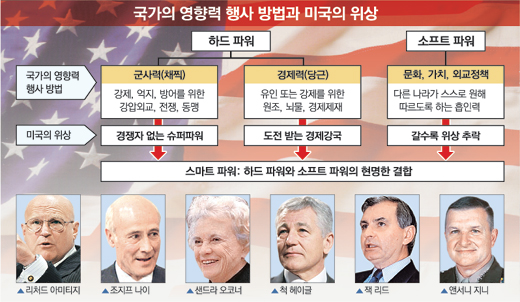

공동의장은 빌 클린턴 행정부와 조지 W 부시 행정부에서 각각 국방부 차관보와 국무부 부장관을 지낸 조지프 나이 하버드대 교수 및 리처드 아미티지 전 부장관. 머리가 벗겨졌다는 점 외에 공통점은 거의 없지만 두 사람은 그간 여러 차례 공동보고서를 만들어 왔다.

민주당 정권이 탄생할 경우 유력한 국무장관 후보로 거론되는 나이 교수는 ‘국제주의 외교’를 대표하는 반면 해군 장교로 베트남전쟁에도 참전했던 전형적인 근육질의 아미티지 전 부장관은 ‘현실주의 외교’를 집행했던 인물이다.

여기에 공화 민주 양당 상하원 의원은 물론 전직 대법관과 군 장성, 기업인, 민간단체, 여론조사기관 대표 등 20명이 참여했다. 척 헤이글(공화당), 잭 리드(민주당) 상원의원과 샌드라 오코너 전 대법관, 앤서니 지니 전 중부사령관이 눈에 띈다.

CSIS의 각 분야 및 지역 전문가들이 스마트 파워 위원회의 활동을 뒷받침한다. 이 위원회는 전문가 그룹의 연구 결과를 토대로 올해 적어도 3차례 전체회의를 갖고 미국의 영향력과 이미지 제고를 위한 청사진과 권고사항을 토론하고 올가을쯤 최종 보고서를 낼 예정이다.

이 위원회는 보고서의 주요 독자를 2008년 대통령선거에 출마하는 후보들로 잡고 대선 캠페인 과정에서 스마트 파워 전략을 둘러싼 정치적 토론을 유도해 나간다는 목표다. 따라서 스마트 파워 전략은 향후 미국의 외교노선을 둘러싼 논쟁의 핵심 주제로 떠오를 전망이다.

○ 추락하는 미국의 위상

스마트 파워 전략은 하드 파워와 소프트 파워를 효과적으로 결합한 ‘현명한 외교정책’을 일컫는다. 하드 파워가 다른 국가에 영향력을 행사하는 군사적 강제력과 경제적 유인책을 가리키는 반면 소프트 파워는 문화와 가치, 외교정책으로 설득해 나가는 흡인력을 말한다.

국제정치학에 소프트 파워라는 개념을 처음 도입한 나이 교수는 파워를 행사하는 3가지 방법을 들어 설명한다. “채찍(군사력)을 들어 위협하거나 당근(경제력)으로 유인할 수도 있지만 매력(소프트 파워)으로 흡수시킬 수 있다. 세 번째 방법이 가장 비용이 덜 든다.”

스마트 파워 전략이 대두된 것은 부시 행정부의 하드 파워 일변도 전략에 대한 반성에서 비롯됐다. 부시 행정부는 9·11테러 이후 어느 국가도 넘볼 수 없는 군사력을 바탕으로 선제공격론과 일방주의로 대표되는 ‘힘의 외교’를 펴왔고 이로 인해 미국의 이미지는 추락할 대로 추락했다.

영국의 BBC방송이 올해 초 전 세계 18개국 2만여 명을 조사한 여론조사 결과 미국의 영향력에 대해 응답자의 52%가 ‘부정적’이라고 답했고 ‘긍정적’이라는 답변은 29%에 불과했다. 2005년 조사에 비해 부정적이란 답변은 6%포인트 늘었고 긍정적이란 답변은 11%포인트 줄었다.

하드 파워 일변도 전략은 불과 10여 년 전까지 ‘아메리칸 드림’으로 상징되던 미국의 소프트 파워조차 약화시켰고 그 대신 ‘거친 골목대장’ 이미지가 굳어져 가고 있다. 아미티지 전 부장관도 “9·11테러 이래 미국은 두려움과 노여움을 수출해 왔다”며 “미국적 특성과 희망, 열정, 낙관의 가치를 수출해야 한다”고 설명했다.

○ 하드 파워와 소프트 파워의 결합

스마트 파워 전략은 결국 그동안 부시 행정부가 등한시해 온 소프트 파워에 강조점을 두는 전략으로 볼 수 있다. 미국의 문화와 제도, 이상을 세계에 전파해 미국의 힘 때문에 억지로 따르는 게 아니라 스스로 원해서 미국을 따르도록 하는 힘을 발휘해야 한다는 것이다.

현실주의와 이상주의가 결합된 네오콘 그룹 역시 전 세계적인 자유와 민주주의 확산을 슬로건으로 내걸었다. 그러나 네오콘이 군사력에 바탕을 둔 민주주의의 확산을 추구하는 데 반해 스마트 파워 전략은 소프트 파워와 하드 파워의 결합을 추구하고 있다.

나이 교수는 스마트 파워의 대표적인 사례로 2004년 동남아시아의 지진해일(쓰나미) 재난 때 미국이 군 병력을 보내 재건을 도운 원조를 들었다. 나아가 기후 변화, 에너지 정책, 전염병 퇴치 등을 스마트 파워 전략을 적용할 수 있는 주요 이슈라고 소개했다.

그렇다고 해서 소프트 파워만을 강조하는 것은 아니다. 나이 교수도 “냉전시대 미국은 하드 파워로 소련의 공격을 억지했고 소프트 파워로 자유세계의 단결을 꾀했다”며 적절한 결합과 균형을 강조한다.

따라서 북한과 이란의 핵개발 문제 같은 이슈에 대해서도 협상만 강조하는 것은 아니다. 아미티지 전 부장관은 “우선은 외교를 통한 해결을 추구하지만 군사력의 뒷받침 없는 외교는 허망하다”고 강조했다.

이철희 기자 klimt@donga.com

■머리 맞댄 민주-공화

전직 상원의원 4명 ‘초당적 정책센터’ 출범

스탠리재단은 외교정책 격차 메우기 활동

○ 당파성을 떠난 초당적 연구그룹

흔히 미국 정치에서 ‘외교정책에 관한 한 여야가 없다’고 하지만 실제 정치권을 보면 이 격언은 ‘그래야 한다’는 당위론에 가까운 게 사실이다. 요즘도 이라크 주둔 미군의 철수를 둘러싼 공화-민주 양당 간 대립은 가파르기만 하다.

이런 당파성을 벗어나 공감대를 찾기 위해 이달 초 양당의 전직 상원의원 4명이 ‘초당적 정책 센터(Bipartisan Policy Center)’를 출범시켰다. 상원에서 당을 이끌며 강력한 지도력을 발휘했던 민주당의 톰 대슐, 존 미첼, 공화당의 하워드 베이커, 밥 돌 상원의원이 그들이다.

하지만 이들도 이라크전쟁과 같은 까다로운 이슈에 대해 합의점을 찾기가 좀체 쉽지 않아 농업, 에너지, 건강보험 정책 등 합의가 쉬운 분야부터 의제로 삼기로 했다.

또 다른 싱크탱크인 스탠리재단은 최근 ‘외교정책 격차 메우기(Bridging the Foreign Policy Divide)’라는 프로젝트를 시작했다. 현저한 이념적 차이를 보이는 전문가들을 한 팀에 배치해 민감한 외교정책 이슈에 대한 보고서를 내도록 해 일치점을 찾도록 하는 프로그램이다.

이들은 이미 국제기구 유엔의 역할과 미국의 테러 용의자 수감정책에 대한 보고서 2건을 냈다. 해당 이슈에 대한 다양한 시각을 제시하고 최종적 판단은 독자에게 맡기고 있지만 나름의 정책 제안도 담는 참신한 시도로 평가된다.

이철희 기자 klimt@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

2

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

3

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

4

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

5

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

6

李 “그걸 혼자 꿀꺽 삼키면 어떡합니까”…조현 외교장관 질책 왜?

-

7

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

8

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

9

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

10

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

4

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

5

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

6

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

트렌드뉴스

-

1

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

2

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

3

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

4

당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”

-

5

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

6

李 “그걸 혼자 꿀꺽 삼키면 어떡합니까”…조현 외교장관 질책 왜?

-

7

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

8

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

9

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

10

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”

-

3

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

4

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

5

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

6

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

7

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

8

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0