공유하기

‘금산 분리 완화’ 해법 싸고 찬반논란 재가열

- 동아일보

글자크기 설정

金産분리 ‘한국형 솔루션’ 찾아야

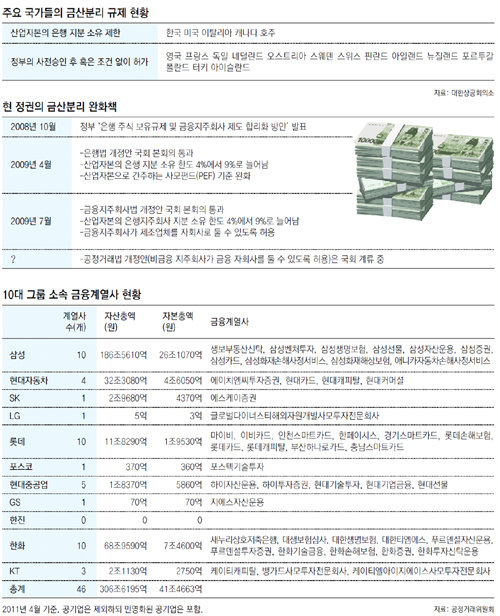

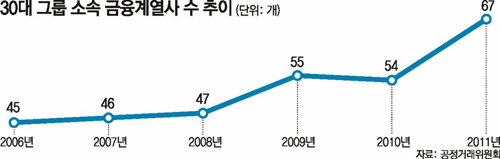

은행 사금고화는 각종 제도로 막을 수 있고 금융이 경쟁력을 갖춰 세계로 나아가기 위해서는 산업 자본의 유입이 필요하다는 논리였다. 실제 현 정권 들어 금산분리가 상당 폭 완화됐다. 은행법과 금융지주회사법 개정안이 2009년 국회를 통과함에 따라 산업자본이 은행이나 은행지주회사의 지분을 소유할 수 있는 한도가 4%에서 9%로 늘었다.

하지만 저축은행 사태가 금산분리 완화에 찬물을 끼얹었다. 당장 국회에 계류된 공정거래법 개정안도 6월 임시국회 통과가 힘들어졌다.

저축은행 사태가 금산분리 논의에 영향을 미치는 까닭은 저축은행 문제의 본질이 자금의 공급자(금융)와 수요자(산업자본)가 동일인에 의해 지배될 때의 모럴 해저드(도덕적 해이)를 극단적으로 보여준 사례이기 때문이다. 금융회사의 자체적인 대출심사 기능이 제 역할을 못했던 것은 물론이고 이를 감독해야 할 정부기관까지 비리에 연루된 사실이 드러나면서 금산분리 완화의 부작용을 여실히 보여주고 말았다.

이에 대해 윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “저축은행 사태는 개인의 문제인데 그것을 금산분리 방지 구실로 삼는 것은 무리”라면서 “은행의 경쟁력을 강화하기 위해 금융과 산업의 벽을 허물어야 한다”고 말했다.

금산분리 완화를 둘러싸고 찬반 논란이 평행선을 달리자 ‘한국 실정에 맞는 금산분리 완화 모델을 찾아야 한다’는 제안도 나오고 있다. 경제 전문가들이 말하는 ‘한국형 솔루션’은 연기금을 활용한 은행 인수 활성화, 금융회사 간 상호 주식보유 허용, 특정 산업자본에 한정한 은행 소유 허용 등으로 요약된다.

첫 번째 방안은 연기금 풀(pool)을 활용해 산업자본이 아닌 국내자본으로 은행을 인수할 수 있도록 장려하면 외국자본의 국내 금융 잠식을 막을 수 있다는 계산에서 비롯됐다. 이 방안은 2009년 은행법이 개정되면서 산업자본의 출자비율이 높아도 금융위원회의 승인을 받아 은행 지분을 9% 이상 소유할 수 있도록 제도화돼 있는 만큼 정책적인 활성화가 뒤따르면 당장 실현 가능한 대책이다.

김희균 기자 foryou@donga.com

박형준 기자 lovesong@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘219만원’ 기뢰 1발로 세계 석유공급 20% 차단 가능

-

2

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

3

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

4

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

5

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

6

年 100발도 못만드는 토마호크, 수백발 쏟아부어…美 무기부족 우려

-

7

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

8

“구리 돈 된다”…교량 254곳 돌며 이름판 850개 떼어 판 40대

-

9

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

9

[오늘과 내일/문병기]국민의힘, 부정선거 음모론과도 절연해야

-

10

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

트렌드뉴스

-

1

‘219만원’ 기뢰 1발로 세계 석유공급 20% 차단 가능

-

2

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

3

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

4

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

5

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

6

年 100발도 못만드는 토마호크, 수백발 쏟아부어…美 무기부족 우려

-

7

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

8

“구리 돈 된다”…교량 254곳 돌며 이름판 850개 떼어 판 40대

-

9

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

9

[오늘과 내일/문병기]국민의힘, 부정선거 음모론과도 절연해야

-

10

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0