공유하기

[해외경영]해외건설 ‘新 르네상스’

-

입력 2007년 2월 14일 02시 58분

글자크기 설정

다가올 석유자원 고갈에 대비해 미래의 산업기지를 마련하겠다는 전략이다.

이곳에서 폴리프로필렌 플랜트(1억7788만 달러) 건설사업을 해 오던 GS건설은 지난해 오만 정부에 파격적인 제안을 했다.

설계에서부터 구매, 시공, 판로 개척까지 도와줄 테니 벤젠 톨루엔 등 아로마틱스 제품을 생산하는 공장을 짓자는 것이었다. 사업규모만 12억1000만 달러로 이 회사의 해외건설 사상 최대 프로젝트였다.

오만 정부는 흔쾌히 이 제안을 받아들였다. 폴리프로필렌 플랜트 건설사업을 통해 GS건설에 대한 신뢰가 그만큼 깊어졌기 때문이다. GS건설 측은 “이른바 ‘기획 제안’ 형태로 해외건설 사업을 수주한 것은 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 일”이라며 “한번 신뢰를 쌓자 요즘은 오만 정부가 일감을 못줘 안달할 정도”라고 말했다.》

국내 건설사들이 해외건설 역사를 다시 쓰고 있다.

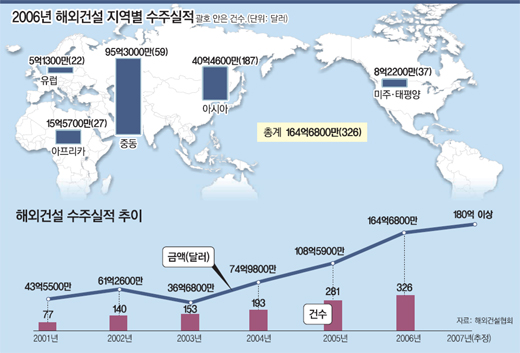

지난해 178개사가 중동 아프리카 동남아시아 등 세계 49개국에서 326건, 164억6800만 달러를 수주했다. 이는 국내 업체의 해외건설 사상 최고 기록이다.

올해는 이보다 10% 늘어난 180억 달러를 수주할 것으로 예상하고 있다. 일부에서는 200억 달러 수주도 가능하다는 분석까지 나오고 있다.

○ 다시 쓰는 해외건설 역사

한국의 연간 해외건설 수주금액이 100억 달러를 넘은 것은 모두 7차례다.

1965년 11월 태국 고속도로 공사(540만 달러) 수주로 처음 해외무대에 진출한 한국은 1970년대 중반 이른바 ‘중동 붐’에 힘입어 크게 도약했다. 1981∼83년 3년 연속 100억 달러 수주를 달성하면서 세계 2위의 해외건설 강국으로 등극했다.

1980년대 중반 이후로는 중동경기가 퇴조하면서 수주가 급감했지만 1990년 단일 공종으로는 세계 최대 규모인 리비아 대수로 공사 2단계(46억 달러)를 수주하는 쾌거를 이뤄 내기도 했다.

1990년대 중반 들어 아시아 시장을 중심으로 재도약에 나선 한국은 1997년 연간 기준으로 사상 최고인 140억 달러를 수주했다.

이후 외환위기로 신음하던 국내 건설사들은 2000년 이후 지속된 고(高)유가 추세에 힘입어 제2의 중동 붐을 맞았다. 2005년 108억5900만 달러를 수주 한데 이어 지난해 164억6800만 달러를 수주해 사상 최고액 기록을 경신했다.

○ 국내업체 기술력이 밑거름

한국의 1980년대 초반 중동 붐에 이어 제2의 해외건설 르네상스를 맞게 된 것은 무엇보다 국내 건설업체의 탄탄한 시공능력과 기술이 세계적으로 인정을 받고 있기 때문이다.

여기에 고유가에 따른 오일 달러의 힘이 얹혀지면서 해외건설 수주액이 비약적으로 늘었다.

실제로 지난해 해외건설 수주실적을 지역별로 보면 중동이 59건 95억3000만 달러로 전체 수주액의 57.9%를 차지했다. 이는 2005년의 64억4500만 달러에 비해 약 48% 늘어난 규모다. 돈이 많아진 중동 산유국들이 플랜트와 도로, 시민 주거복지시설 공사 발주를 크게 늘렸기 때문이다.

발주 물량이 늘어나면서 과거와 달리 국내 업체들이 전략적 제휴를 맺는 사례도 늘고 있다. 토목이나 플랜트 등 자사가 부족한 부분을 국내 다른 업체에 맡겨 함께 사업에 뛰어들고 있다는 설명이다.

아시아 지역의 본격적인 경기회복, 국내 업체의 지속적인 시장개척 노력도 빼놓을 수 없다. 국내 건설시장이 위축되면서 대형업체들이 해외사업 비중을 강화하고 중견 업체들이 새로 해외시장에 뛰어든 점도 해외건설 르네상스에 한몫을 했다.

올해 전망도 밝다. 중동 특수(特需)가 정점에 이를 전망인 데다 아시아에서 추진 중인 다수의 투자개발사업이 계약으로 연결되면 200억 달러 달성도 가능하다는 분석이다.

하지만 남은 과제도 있다.

해외건설협회 김종현 기획관리실장은 “국내 업체들의 플랜트 시공능력은 세계 최고이지만 더 많은 이윤을 챙길 수 있는 설계나 기자재 조달 분야에서는 아직 선진 업체에 뒤떨어진다”며 “장기적으로 이 분야에 대한 투자를 게을리 해서는 안 된다”고 강조했다.

배극인 기자 bae2150@donga.com

올림픽 : 농구 >

-

우아한 라운지

구독

-

K-TECH 글로벌 리더스

구독

-

광화문에서

구독

트렌드뉴스

-

1

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

4

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

5

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

6

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

7

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

8

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

9

“송영길, 계양을 출마 김남준에 전화했다는데…”[정치를 부탁해]

-

10

“‘바나나맛우유’는 옛말?”…장수 브랜드의 유쾌한 반전

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

트렌드뉴스

-

1

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

2

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

3

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

4

코로나 백신에 곰팡이-머리카락 발견돼도 1420만회 접종했다

-

5

심장수술뒤 혈압 치솟던 강아지…머리에 ‘이것’ 얹자 ‘뚝’

-

6

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

7

서로 껴안은 두 소년공, 대통령 되어 만났다

-

8

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

9

“송영길, 계양을 출마 김남준에 전화했다는데…”[정치를 부탁해]

-

10

“‘바나나맛우유’는 옛말?”…장수 브랜드의 유쾌한 반전

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 김병주 이탈도

-

8

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

9

태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

-

10

전현무, 순직 경관에 ‘칼빵’ 발언 논란…“숭고한 희생 모독” 경찰 반발

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[올림픽/농구]알론조 모닝, 부인 출산 예선 2경기 포기](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0