공유하기

[우먼 동아일보 컬처] 이지현의 아주 쉬운 예술이야기 뭉크 ‘절규’가 1천3백억원에 팔린 이유!

-

입력 2012년 5월 25일 10시 42분

글자크기 설정

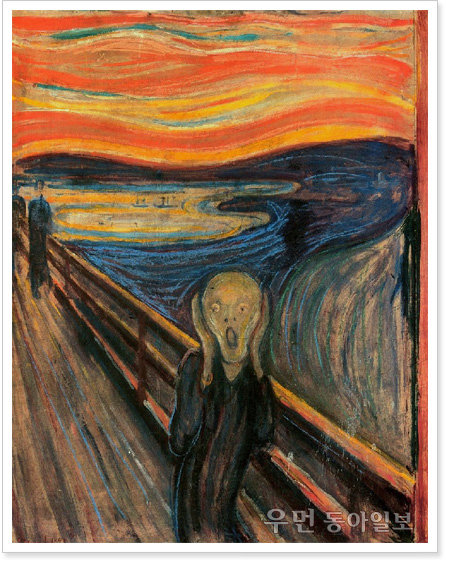

불안과 공포 드러낸 마력의 그림

얼마 전 뉴욕 소더비 미술품 경매에서 뭉크의 ‘절규’가 1억 2천만 달러에 낙찰돼 화제를 모았습니다. 우리 돈으로는 1천3백55억 원에 이르는 어마어마한 액수입니다. 미술관도 지을 수 있을 정도의 가치이지요. 그렇다면, 수많은 사람들이 이 그림에 매료된 이유는 무엇일까요?

한 번 보면 강한 잔상을 남기는 마력의 그림. 근원을 알 수 없는 불안과 공포를 이처럼 잘 드러낸 그림이 또 있을까 싶습니다.

시뻘건 하늘, 아슬아슬해 보이는 다리. 이 모든 것을 온몸으로 느끼며 겁에 질려 공포를 느끼는 한 사람. 이 그림에서는 색채와 형태, 감정 모두 비명을 질러대는 것 같습니다.

양손으로 귀를 막고 절규하고 있는 인물의 표정에서 가족의 잇따른 죽음으로 고통 받고 신경쇠약을 앓았던 뭉크의 내면도 보입니다. 실제 뭉크는 다섯 살 때 어머니가 세상을 떠났고, 그의 누나 소피도 열네 살 때 결핵으로 사망했습니다. 예민한 뭉크에게 이런 가족사는 무의식적으로 죽음에 대한 공포를 갖게 한 원인이 되었죠.

두려우면서도 보고 싶은 묘한 심리

그런데, 뭉크가 이 작품을 제작하기 전 쓴 일기에 이런 내용이 있습니다.

“길을 걷고 있었는데 거리와 피오르드(협만)가 내려다보이는 언덕 쪽으로 태양이 지고 있었다. 하늘이 돌연 피처럼 붉게 물들었다. 나는 초조해져서 난간에 기댔으며, 칼에서 뚝뚝 떨어지는 피처럼 검푸른 피오르드와 불타는 듯한 구름을 보았다. 자연의 날카로운 절규가 대기를 갈기갈기 찢는 것 같았다.”

그렇다면, 그림 속 인물의 절규는 대기를 찢는 것 같은 자연을 대변하고 있는 것일까요?

놀랍게도 피처럼 붉은 하늘은 심정적인 것 뿐 아니라 실제 색깔이기도 했다고 합니다. 당시 인도네시아 크라카타우 섬에 근대 역사상 최대 규모의 화산이 폭발했는데, 화산재가 날아와 유럽과 미국의 하늘을 붉게 만든 것이지요. 비정상적인 자연의 색감이 인간 내면의 불안감과 공포를 수면 위로 드러내게 한 것입니다.

공포스럽고 잔인한 장면을 손으로 가리면서도 보고 싶어 하는 심리처럼, 이 그림이 자꾸자꾸 보고 싶어집니다.

그런데 그림 속 인물처럼 강박증과 죽음에 대한 공포로 늘 불안해했던 뭉크가 실제로는 80이 넘도록 살았으니 이것도 참 아이러니하지 않습니까?

글·이지현(‘예술에 주술을 걸다’ 저자)

트렌드뉴스

-

1

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

2

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

3

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

4

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

5

우원식 국회의장 “처음으로 의장단 아닌 사람이 사회…아쉬워”

-

6

주한美사령관 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해” 불쾌감

-

7

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리[노화설계]

-

8

소방서에 1시간씩 욕설 전화… “민원 생길라” 응대하다 발 묶여

-

9

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

10

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

1

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

2

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

3

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

4

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

5

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

6

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

7

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

8

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

9

주한美사령관 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해” 불쾌감

-

10

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

트렌드뉴스

-

1

손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해

-

2

“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]

-

3

가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상

-

4

[단독]타슈켄트 의대 한국인 유학생들, 국시 응시 1년 밀릴 듯

-

5

우원식 국회의장 “처음으로 의장단 아닌 사람이 사회…아쉬워”

-

6

주한美사령관 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해” 불쾌감

-

7

우유냐 두유냐…단백질 양 같아도 노령층엔 ‘이것’ 유리[노화설계]

-

8

소방서에 1시간씩 욕설 전화… “민원 생길라” 응대하다 발 묶여

-

9

남창희 9세 연하 신부, 무한도전 ‘한강 아이유’였다

-

10

일하다 쓰러진 60대 남성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

-

1

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

2

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

3

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

4

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

5

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

6

‘공천헌금 1억’ 강선우 체포동의안, 본회의 가결

-

7

[횡설수설/우경임]“훈식 형 현지 누나” 돌아온 김남국

-

8

尹, 내란 1심 무기징역에 항소…“역사의 기록 앞에 판결 오류 밝힐 것”

-

9

주한美사령관 “美-中전투기 서해 대치, 韓에 사과 안해” 불쾌감

-

10

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[박상준 칼럼]한중일 청년에게 더 많은 교류의 장이 필요하다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133416408.1.thumb.jpg)

![[오늘과 내일/윤완준]‘윤동혁, 고동혁, 전동혁’](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133416411.1.thumb.png)

댓글 0