공유하기

[GO! 주말시대]쇼트트랙 전이경씨 함께 한 봅슬레이 시승

-

입력 2003년 1월 23일 17시 37분

글자크기 설정

이곳은 스키 리조트로 유명하지만 1897년 세계 최초로 봅슬레이 코스와 클럽이 생긴 곳이기도 하다.

17일 생모리츠 봅슬레이 코스에서는 선수가 아닌 일반인들이 선수들의 도움을 받아 4인승 봅슬레이를 타보는 이색 이벤트가 열렸다.

스위스 시계브랜드 오메가가 주최한 이날 행사에는 각국에서 40명이 참가했다.

한국에서는 동계올림픽 쇼트트랙 금메달리스트인 전이경씨(26·국제올림픽위원회 선수분과위원) 등 5명이 초청받아 평생 잊지 못할 짜릿한 경험을 했다. 한국엔 아직 봅슬레이 코스도 선수도 없다.

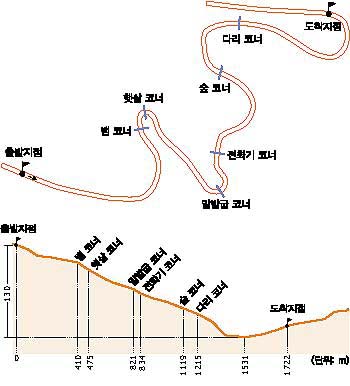

이날 행사에 참가해 격렬하게 굽이치는 1722m 코스를 양철 봅슬레이에 몸을 의지한 채 최고시속 138㎞로 질주해본 체험기를 쓴다.》

|

바람 한 점 없는 화창한 날씨 덕분에 알프스의 눈덮인 산들이 더 눈부시게 보인다. 크리스마스트리 같은 나무들, 설원 위에 한줄기 선을 그으며 스키를 타는 사람들, 고풍스런 건물, 줄지어 선 명품가게. 호텔에서 봅슬레이 경기장으로 가는 내내 아름다운 정경이 이어진다.

17일 오전 11시 생모리츠 봅슬레이 경기장. 윗도리와 바지가 붙은 검은 봅슬레이 경기복을 입은 사람들이 즐거운 표정으로 이야기를 나누고 있다. 영어 불어 독어 이탈리아어가 뒤섞여있다.

출발지점을 직접 보니 가슴이 가볍게 떨린다. 텔레비전의 스포츠프로그램에서 본 것처럼 빨리 달리기야 하겠느냐는 생각에 아직은 여유로울 수 있었다.

행사를 시작하겠다는 안내가 스피커를 통해 울리자 모두 출발점을 응시한다. 첫번째조 4명이 헬맷을 쓴 뒤 봅슬레이에 앉았다. 맨앞의 파일럿(조종사)과 맨 뒤의 브레이크맨은 현역선수들. 두 번째와 세 번째에 앉은 사람들은 봅슬레이를 처음 타 보는 아마추어들이다.

손을 흔드는 첫 출발팀의 모습이 여유 있어 보인다. 이윽고 맨 뒤 브레이크맨이 봅슬레이를 밀어 내린후 잽싸게 올라탄다.

“슉” 하는 소리와 함께 봅슬레이가 시야에서 사라졌다. 이제 시선은 그들이 달리는 모습이 보이는 모니터에 모인다. 얼음 연기를 내뿜으며 질주하는 모습을 보니 갑자기 머리카락이 쭈뼛 선다. 텔레비전에서 본 것과 똑같이 요동치는 봅슬레이. 아찔하다. 속도계를 보니 시속 137㎞. 손에 땀이 고이기 시작했다.

|

4인1조의 봅슬레이가 3분 간격으로 산 아래로 ‘추락한다’. 야속한 시간은 빨리도 흘러 마침내 내 차례가 왔다. 벌써 20개조 중에 17번째라니….

나와 함께 운명의 모험을 할 사람은 동계올림픽 쇼트트랙 4관왕 전이경씨. 얼음과 친한 그가 듬직하기도 하고 그래도 여자에게 약한 모습을 보이지 말자는 생각도 스쳐간다.

먼저 헬맷을 썼다. 함께 탈 스위스 현역선수들과 인사를 나눴다. 길이 3.8m, 폭 67㎝인 봅슬레이에 콩깍지속의 콩알처럼 옹기종기 앉았다. 전이경씨가 두번째, 기자는 세번째 자리다. 다리는 벌린 채 쭉 뻗고 양손으로는 손잡이를 움켜쥐었다. 신호음과 함께 뒤쪽 브레이크맨이 봅슬레이를 힘차게 민다.(실제 경기에선 4명이 함께 밀면서 달리다가 몸을 날려 봅슬레이 속에 자리를 잡는다) 손잡이를 잡은 손에 힘이 들어간다. 절대 눈을 감지 말자고 결심한다.

높이 50cm의 얼음벽이 서서히 지나쳐간다. 코스 옆 나무들이 뒤로 달려가고 멀리 솟아있는 알프스의 봉우리가 시야에 맞부딪쳐온다. 봅슬레이에 속도가 붙는 듯하더니 갑자기 방향이 왼쪽으로 90도 확 꺾여 미끄러져 내린다. 격렬한 진동이 온몸으로 느껴진다. 보호 헬맷과 봅슬레이 안쪽면 좌우가 번갈아가며 부딪친다. 아무 방비도 없이 잔 펀치를 연달아 맞고 있는 권투선수가 된 기분이다. 눈이 아득해지고 정신이 혼미해진다. 끝없는 미로 속으로 빠져드는 것 같다.

순간 봅슬레이가 또 한번 격렬하게 회전한다. 아까보다 훨씬 심한 방향 전환이다. 머리가 앞으로 수그러지고 추락하는 느낌이 든다. 코스답사 때 걱정스러운 눈길로 쳐다보았던 공포의 회오리 코스(sunny corner)인 모양이다. 정신을 차릴 새도 없이 봅슬레이는 얼음바닥에서 5m 높이의 벽면을 타고 오르더니 그대로 획 휘어져간다. 뒤집어 질 것만 같다. 눈앞에 있던 나무들이 갑자기 사라지고 온통 얼음만 보인다. 다시 균형을 찾는가 했더니 봅슬레이가 좌우벽을 번갈아 타고 오르며 요동친다. 심한 파도 치는 날 작은 배에 실려 있는 트렁크 속에 갇혀 있는 불안감이 이럴까.

앞에 앉은 전이경씨는 비명이 아닌 환호성을 지른다. 그는 이 스릴을 즐기고 있음에 틀림없다. 쇼트트랙 여왕답다. 나도 힘이 난다. 이 상황에 푹 젖어보자는 생각이 든다. 하지만 이어지는 극심한 진동에 온몸의 세포들이 또 다시 우왕좌왕. 이젠 방향감각도 희미하다.

속도감에 조금 익숙해지려고 할 무렵 봅슬레이가 오르막을 달리는 듯 하더니 속도가 뚝 떨어진다. 한 무리의 사람들이 모여있는 게 보인다. 1722m의 끝에 온 것이다. 무사히.

1분13초87. 20개팀 중 9위다. 이날 우승팀 이탈리아의 기록은 1분12초85. 이틀 뒤 같은 코스에서 열린 봅슬레이 월드컵에선 스위스3팀이 2회 합계 2분11초38(1분5초83+1분5초55)의 기록으로 우승했다.

봅슬레이가 완전히 멈추자 안도감과 성취감이 뒤섞여 치밀어 오른다. 이날 행사를 취재하던 한 현지 방송기자가 카메라를 불쑥 들이밀며 묻는다. “기회가 주어지면 또 타고 싶나” 어떻게 대답할까 망설이다가 살짝 웃고 말았다. 똑같은 질문을 받은 전이경씨는 “너무 신난다. 물론 또 타겠다”라고 힘있게 대답했다.

한국오메가 고객행사에 당첨돼 이번 행사에 참여한 박지은씨(28·서울여대 사회복지대학원)의 상황은 다르다. “고개만 푹 숙이고 있었는데도 나도 모르게 눈물이 흘러내렸다.” 나중에 구토까지 했다지만 봅슬레이를 타겠다고 선택한 용감한 여성이다. 우리 팀 바로 뒤에 내려온 오메가 홍보대사인 테니스스타 마르티나 힝기스도 봅슬레이에서 내릴 때 살짝 눈가를 훔쳤다.

호텔로 돌아가는 버스 속에서 누군가가 이렇게 제안했다.

“한국으로 돌아가면 오늘의 경험을 바탕 삼아 한국판 ‘쿨러닝’(카리브해 자메이카 사람들이 동계올림픽 봅슬레이 경기에 도전하는 이야기를 담은 영화)을 찍어보자.”

생모리츠=김형래기자 kingeye5@donga.com

go!주말시대 >

-

오늘의 운세

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

이창수의 영어&뉴스 따라잡기

구독

트렌드뉴스

-

1

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

4

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

5

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

6

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

7

[오늘의 운세/3월 12일]

-

8

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

9

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

-

10

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

트렌드뉴스

-

1

‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려

-

2

‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌

-

3

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

4

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

5

“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란

-

6

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

7

[오늘의 운세/3월 12일]

-

8

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

9

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

10

“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

4

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

9

장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”

-

10

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[GO! 주말시대]"말레이시아를 싸게 사세요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0