한국형 스마트시티 5년〈상〉이젠 양보다 질

반면 세종시는 쓰레기 자동 집하시설이 잘 운영되고 있어서 주택가에 흔히 보이는 쓰레기 더미가 없다. 세종시 주민 김모 씨(62)는 “아무 때나 쓰레기를 버릴 수 있어 편하고 악취도 없다”고 했다. 건설업계 관계자는 “좋은 기술이라도 지자체 역량을 고려하지 않고 추진하면 딜레마를 겪는다는 점을 보여주는 사례”라고 했다.

#2. 세계적인 스마트시티로 주목받는 네덜란드 수도 암스테르담. 이 도시를 걷다 보면 눈앞에 보이는 식당 메뉴판이 스마트폰 알림으로 바로 뜬다. 블루투스를 활용해 반경 50∼70m에 있는 행인들에게 보여주는 식이다. 이는 시민 아이디어로 시작됐다. 실제 네덜란드 스마트시티 사업 총괄 기관의 정부 지분은 14.2%에 그치고, 나머지는 기업 등 민간이 주도한다. 민간 참여도가 높다 보니 기술 활용도도 높다.

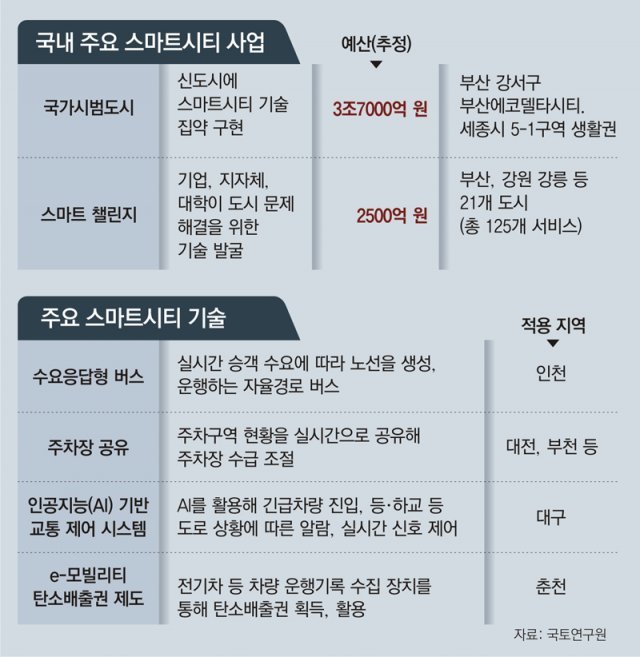

○ 지자체 130여 곳 사업… 서울 ‘스마트시티 1위’

실제로 연세대와 영국 케임브리지대가 공동 발표한 ‘2022 스마트시티 인덱스 보고서’에서 서울은 97점을 받아 전 세계 주요 도시 중 1위를 차지했다. 스위스 국제경영개발원(IMD)이 집계한 스마트시티 순위에서도 서울은 2020년 47위에서 지난해 13위로 30계단 이상 급상승했다.

이 같은 성과를 바탕으로 내실을 다져야 한다는 지적도 나온다. 그동안은 기술을 발굴하는 데 주력했다면 앞으로는 이 기술로 실제 도시 문제를 해소하는 사례들이 나와야 한다는 것이다. 실제 활용보다는 ‘예산 따먹기’ 식으로 사업하는 지자체가 적지 않다는 점도 문제로 지적된다.

김갑성 4차산업혁명위원회 스마트시티특위 위원장(연세대 도시공학과 교수)은 “각 기술이 시민의 생활을 어떻게 개선했는지 평가하는 비용·편익을 종합적으로 분석하는 과정이 필요하다”고 했다.

○ 중국 등 후발주자 거센 추격 “민간 주도 스마트시티 나와야”

김익회 국토연구원 스마트공간연구센터장은 “정부가 민간, 시민 아이디어를 받아들여 인큐베이팅하는 방식으로 사업이 추진돼야 한다”고 했다. 이정훈 연세대 정보대학원 교수는 “국내 스마트시티는 수준 높은 기술을 확보했지만 환경 부문에서 기술 개발이 아직 부족하다”며 “기후 대응, 탄소중립 등 글로벌 의제를 적극 반영해야 한다”고 말했다.

최동수 기자 firefly@donga.com

인천=공승배 기자 ksb@donga.com

한국형 스마트시티 5년

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

사설

구독

-

양정무의 미술과 경제

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“다자녀가구, 8월부터 남산터널 혼잡통행료 면제”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

한동훈, 오세훈 향해 “건설적 의견제시가 잘못된 처신인가” 반박

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

김계환 사령관, ‘VIP 격노설’ 물음에 침묵…박정훈 대령과 대질조사 가능성

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0