국립민속博 ‘선조들의 역병 대처법’

천연두 유행하자 혼례식 미루고, 전쟁 때처럼 타지역으로 피란도

홍역 열 낮추려 ‘승마갈근탕’ 조제… 신라 나병약, 현재와 성분 비슷해

조선 중종 때 문신 묵재(默齋) 이문건(1494∼1567)이 1535년부터 17년간 쓴 묵재일기(默齋日記)의 1547년 1월 26일 기록이다. 부인마저 남편을 버리고 도망갈 만큼 조선시대 사람들에게 역병은 두려운 대상이었다. 마땅한 치료법이 없어 해볼 수 있는 일이라곤 주술적 의미의 글씨 쓰기뿐이었다.

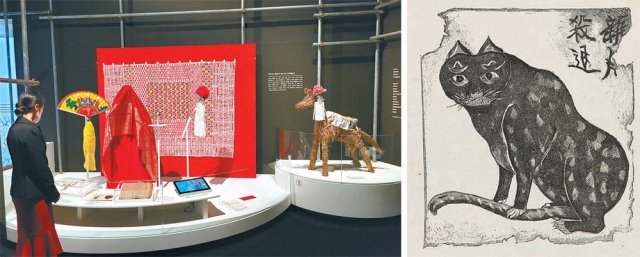

국립민속박물관은 감염병 와중에 일상을 영위한 선조들의 이야기를 담은 ‘역병, 일상’ 특별전을 24일 열었다. 조선시대 역병에 대한 인식이 잘 드러나 있는 묵재일기를 비롯해 정조 때 무관 노상추(1746∼1829)가 1763년부터 세상을 떠나기 직전까지 기록한 노상추일기(盧尙樞日記) 등 약 350점을 선보인다. 한글 번역을 마친 묵재일기와 노상추일기 원본이 일반에게 공개되는 건 처음이다.

마치 전시처럼 피란을 떠나기도 했다. 경남 고성군에 살던 구상덕(1706∼1761)이 쓴 일기 승총명록(勝聰明錄)에 따르면 1748년 1월 그가 살던 마을에 천연두가 퍼졌다. 이에 구상덕은 자신의 부모를 경북 갈산의 누이 집으로 긴급히 피신시켰다. 구상덕 자신도 앞서 1740년 역병이 발생했을 때 제자 집으로 몸을 피했다.

조선인들이 감염병 사태에 무력하게 손을 놓고 있었던 건 아니다. 감염병 치료를 위한 약제 개발도 이뤄졌다. 동의보감(東醫寶鑑) 등 각종 의학서에는 천연두나 홍역 증상인 열을 낮추기 위해 미나리아재빗과 승마(升麻), 갈근(葛根·말린 칡뿌리) 등을 달인 승마갈근탕 조제법이 담겨 있다.

감염병에 얽힌 풍속도 눈여겨볼 만하다. 1889년 조선을 방문한 프랑스 인류학자 샤를 바라(1842∼1893)가 남긴 조선기행에 따르면 당시 사람들은 콜레라에 걸리지 않으려는 염원을 담아 대문에 고양이 그림을 붙였다. 콜레라 증상이 쥐에 물렸을 때와 비슷한 데 따른 것이다.

| 조선시대 사람들의 팬데믹 대응 |

| ▲남편이 발병한 지 사흘 만에 그를 버리고 도망간 부인(이문건의 ‘묵재일기’) ▲마을에 천연두가 번지자 여동생의 혼사를 미룬 오빠(노상추의 ‘노상추일기’) ▲천연두를 피해 부모를 누이 집으로 피신시킨 아들(구상덕의 ‘승총명록’) ▲콜레라 증상이 쥐에 물렸을 때와 비슷해 대문에 고양이 그림을 붙임(샤를 바라의 ‘조선기행’) |

이기욱 기자 71wook@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

中커머스 어린이 신발 장식품서 기준치의 348배 발암물질 검출

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]이철규, ‘답정이’ 기류 속에 윤재옥과 회동

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

학폭으로 장애 얻은 30대, 5명 살리고 하늘로

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0