공유하기

[소설]오래된 정원(186)

-

입력 1999년 8월 4일 19시 41분

글자크기 설정

그렇게 눈이 나빠요? 이건 꼼장어, 이건 곱창, 그리고 닭똥집,염통, 하여튼 내가 시킬게요.

에에 그러니까…저는 이런 건 잘 못 먹습니다.

나는 송영태가 겉보기 보다는 입맛이나 비위가 섬약하다는 걸 알게 되었어요. 세상 물정 모르는 초급학년의 여학생이라면 몰라도 내 나이 또래의 남자가 곱창이니 내장이니 하는 것들을 못먹는다니 조금 우습잖아요. 나는 놀리는 투로 그에게 말했어요.

비위가 약한가요?

예 저 그게, 알레르기가 있어서 아무거나 먹기는 좀….

그 정도 체질로 어떻게 빵살이를 했어요?

그러니까 그는 소주를 벌컥 들이키고는 벙긋, 웃었어요.

불편한 건 잘 견디는 편입니다.

이를테면 어떤 일을 잘 견디세요?

뭐…다 잘 견디지요. 길에서 노숙을 한다든가, 며칠씩 굶는다든가.

그래 봤어요?

그전에 땡전 한푼 없이 한 두어 달씩 돌아다닌적두 있지요.

참 어이가 없어서, 나는 그게 무슨 소리인지도 모르고 잠시후에 내가 어떤 곤경에 처하게 될 지도 모르면서 그를 아까보다는 훨씬 친근하게 느끼기 시작했지요. 그런데 이 사람은 술과 안주가 나오자마자 출출했다면서도 안주는 거들떠보지도 않고 소줏잔만 연거푸 집어다 입에 털어넣는 거예요. 마치 잔째로 목구멍 속으로 넘겨버릴 듯이 말이지요. 나는 점점 불안해지기 시작했는데 어느 틈에 우리는 소주 세 병을 마셨어요. 내가 한 병쯤 마셨을까. 그가 다시 한 병을 시키는 거예요. 나는 손을 내저었어요.

그만, 그만해요.

인제 시작인데 그만이요? 딱 한 병만 더 먹구 미련없이 술 끊읍시다.

취한 거 아녜요?

취하다니 무슨 흰소리를 하십니까? 저는 마시다가 졸기는 해도 취하진 않는 체질입니다.

어쨌든 그는 마지막 한 병을 더 시켜서 처음처럼 벌컥 털어 넣었어요. 그러다가 술병에 술이 손가락 한마디만큼 남았을 제 돌아보니 그는 예고한대로 고개를 숙이고 졸고 있었어요. 아, 이 물건을 어떻게 처치한담. 나는 정말 짜증이 머리 끝까지 올라와서 그의 미친 놈 같은 산발의 곱슬머리를 주먹으로 쥐어박고 혼자서 일어나고 싶었지만 꾹 참았지요. 포장마차 부부네 눈치도 보이고 창피하고 난처했지만 그냥 버려둘 수도 없어서 그 녀석을 끼고 질질 끌면서 계단을 오르고 간신히 내 화실의 응접실 소파 위에다 부려놓고는 하도 성질이나서 마주 앉아 담배 한 개비를 태워 물고는 내뱉었어요.

뭐 이런 새끼가 다 있어!

그러나 그는 축 늘어져서 입맛까지 다시며 긴 의자 위에 널부러져 있는 거예요. 담배 한 대를 다 피우고나니까 부아가 좀 가라앉았어요. 나는 먼저 내 의자가 더럽혀질테니 그의 구두를 벗기고 안경을 벗겼어요. 그리고 그의 바깥 세상으로 통하는 유리창을 내 눈 위에 갖다 대보았지요. 어머나, 뿌옇게 흐리기만 할뿐 내 눈엔 아무것도 보이지 않았어요. 나는 그의 안경을 탁자 위에 올려놓아 주고 응접실의 불을 껐습니다.

(글 : 황석영)

화제의 당선자 >

-

새로 나왔어요

구독

-

어린이 책

구독

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

트렌드뉴스

-

1

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

4

70대 운전자 스쿨존서 ‘과속 돌진’…10대 여아 중상

-

5

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

8

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

9

이효리 부부 “구아나가 떠났습니다”…15년 반려견과 작별

-

10

마두로 체포, 왜 ‘데브그루’ 아니고 ‘델타포스’가 했을까?

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

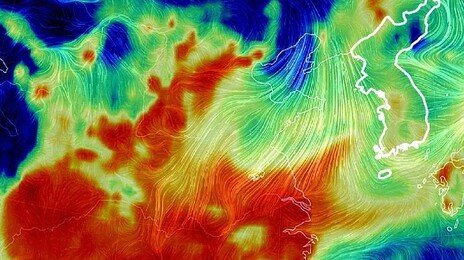

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

트렌드뉴스

-

1

이원종, 유인촌, 이창동…파격? 보은? 정권마다 ‘스타 인사’ 논란

-

2

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

3

‘4선 국회의원’ 하순봉 前한나라당 부총재 별세

-

4

70대 운전자 스쿨존서 ‘과속 돌진’…10대 여아 중상

-

5

“‘이 행동’ 망막 태우고 시신경 죽인다”…안과 전문의 경고

-

6

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

7

“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결법 [알쓸톡]

-

8

‘뇌 나이’ 젊게 하는 간단한 방법 있다…바로 ‘□□’

-

9

이효리 부부 “구아나가 떠났습니다”…15년 반려견과 작별

-

10

마두로 체포, 왜 ‘데브그루’ 아니고 ‘델타포스’가 했을까?

-

1

“한동훈 ‘당게’ 사건, 최고위원 전원 공개 검증” 제안…韓 받을까

-

2

“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 콘텐츠진흥원장 거론

-

3

대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

-

4

국힘 당명 바꾼다는데…‘책임, 청년, 자유’ 최근 많이 언급

-

5

美 “반도체 시설 40% 내놓거나 관세 100%”…대만 당혹

-

6

[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다

-

7

조셉 윤 “尹 구명 시위대 제정신 아니라 느껴…성조기 흔들어”

-

8

중국發 미세먼지-내몽골 황사 동시에 덮쳐… 전국 숨이 ‘턱턱’

-

9

‘전가의 보도’ 된 트럼프 관세, 반도체 이어 이번엔 그린란드

-

10

[오늘과 내일/우경임]아빠 김병기, 엄마 이혜훈

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[4·15총선]공장-논밭-실험실서도 입성…이색경력 당선자들](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![“덜렁거려야 정상” 줄자 끝 철판 흔들림, 불량 아니었다 [알쓸톡]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133165461.3.thumb.png)