공유하기

[민간인 불법사찰 재수사]“불법사찰” 유죄판결에도 李 너무도 당당히 “그런 사실 없다”

- 동아일보

-

입력 2012년 3월 21일 03시 00분

글자크기 설정

■ 李, 기자회견서 주요 혐의 부인… 의혹 증폭

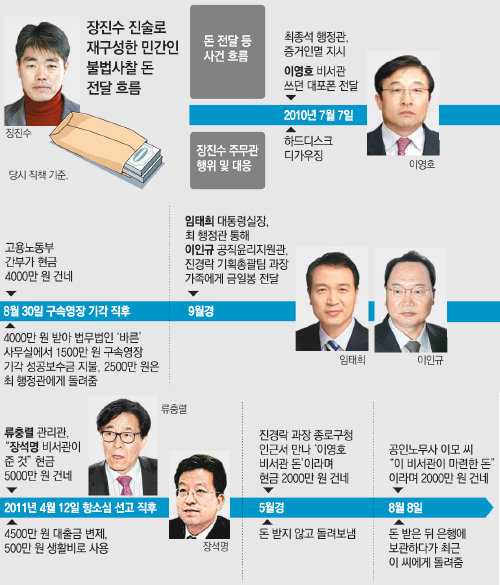

민간인 불법사찰 및 증거인멸 의혹의 ‘윗선’으로 지목돼 온 이영호 전 대통령고용노사비서관이 20일 기자회견에서 강조한 것은 관련 자료 삭제를 지시하긴 했지만 증거인멸을 의도한 것은 아니라는 것과 불법사찰과 전혀 관련이 없다는 것이다. 그러나 앞뒤가 맞지 않는 내용이 적지 않아 오히려 의혹이 증폭됐다는 시각도 적지 않다.

○ 불법사찰과 증거인멸 반박, 얼마나 설득력?

이 전 비서관은 이날 기자회견에서 2008년 공직윤리지원관실이 김종익 전 KB한마음 대표에 대해 불법사찰을 했다는 혐의 자체를 부인했다. 그는 “김 전 대표의 개인비리 조사 과정에서 김 씨를 공기업 자회사 임원으로 오인해 우발적으로 빚어진 사건”이라고 주장했다. 그러나 불법사찰 혐의는 이미 불법사찰 사건 관련자들에 대한 항소심까지 유죄가 선고돼 현재 사건이 대법원에 계류 중이다. 이 전 비서관은 자신에 대한 의혹을 부인하는 데 급급한 나머지 법원 판결까지 무시하는 주장을 한 셈이다.

그는 또 2010년 7월 7일 공직윤리지원관실 컴퓨터 하드디스크 증거인멸 지시 의혹에 대해선 자신이 ‘몸통’이라고 주장했다. 그는 “내가 지시했고 어떠한 책임도 지겠다”고 했다. 그러면서 “그 하드디스크 안에 감춰야 할 불법자료가 있어서 삭제를 지시한 것은 결코 아니다. 컴퓨터 하드디스크에 혹시 공무원 감찰에 관한 정부부처의 중요 자료 등 개인 신상 정보가 들어 있어 외부에 유출될 경우 국정 혼란이 야기될 우려가 있다고 판단했다”고 주장했다.

이 전 비서관은 또 “매달 특수활동비 280만 원을 청와대에 상납했다”는 장 전 주무관의 폭로를 전면 부인했다. 그는 “민주통합당이 주장하는 청와대 상납은 있을 수도 없고 있어서도 안 되는 황당무계한 주장일 뿐”이라고 했다. 그러나 장 전 주무관에게 2000만 원을 건넸다는 의혹은 시인한 만큼 장 전 주무관이 최근 폭로한 돈거래 사실관계 자체는 사실로 드러날 가능성이 높아지고 있다. 명목이 ‘입막음용’인지, 이 전 비서관이 주장한 대로 ‘선의’인지는 검찰 수사에서 따져봐야 할 문제다.

○ 청와대로 향하는 의혹은 여전

이 전 비서관이 20일 기자회견에서 자료 삭제를 지시한 것을 제외한 나머지 청와대 관련 의혹을 전면 부인했지만 청와대가 민간인 사찰과 증거인멸에 개입했을 가능성이 있다는 의혹은 여전하다. 청와대가 이 사건과 전혀 관련이 없다고 주장했지만 이 전 비서관 자신이 공직윤리지원관실을 지휘한 청와대 핵심 관계자였다는 점에서 청와대와 관련이 없다는 그의 주장은 신빙성이 높지 않다는 평가가 많다. 또 이 전 비서관은 장 전 주무관이 19일 “장석명 대통령민정수석비서관실 공직기강비서관이 류충렬 전 총리실 공직복무관리관을 시켜 내게 5000만 원을 줬다”고 폭로한 내용은 언급하지 않은 점도 의심을 키우고 있다. 이 전 비서관이 무관하다고 주장한 대통령민정수석실의 개입 여부도 검찰 수사를 통해 밝혀야 할 문제다.

이 전 비서관이 이날 기자회견에서 자료 삭제의 몸통이 자신이라고 시인함에 따라 증거인멸의 윗선을 둘러싼 검찰 수사는 이 전 비서관의 ‘윗선’이 있는지에 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 장 전 주무관에게 증거인멸을 지시한 것으로 지목된 최종석 전 청와대 행정관의 윗선인 이 전 비서관이 최 전 행정관에게 자료 삭제를 지시했다고 인정했기 때문이다. 따라서 앞으로 검찰 수사는 주미 한국대사관에 근무 중인 최 전 행정관을 불러 이 전 비서관에게서 자료 삭제 지시를 받고 장 전 주무관에게 지시를 전달했는지 조사한 뒤 이 전 비서관을 상대로 자료 삭제, 증거인멸을 지시한 진짜 윗선이 누구인지 확인할 것으로 전망된다.

신민기 기자 minki@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

6

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

7

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

8

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

9

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

10

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

3

담배 냄새에 찡그렸다고…버스정류장서 여성 무차별 폭행

-

4

헌재 “득표율 3% 미만 군소정당도 비례의석 줘야”

-

5

정부 공급안에 지자체 펄쩍…“용산에 1만채, 생활여건 큰 타격”

-

6

머스크 “전기차 생산라인 빼내 로봇 만든다”…테슬라 모델S·X 단종

-

7

“갑자기 멍∼하고, 두통까지”… 건망증 아닌 뇌종양 신호일 수 있다[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]

-

8

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

9

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

10

떡볶이 먹다 기겁, 맛집 명패에 대형 바퀴벌레가…

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0