공유하기

“내게는 스마트폰이 눈이고 지팡이랍니다”

- 동아일보

-

입력 2014년 4월 21일 03시 00분

글자크기 설정

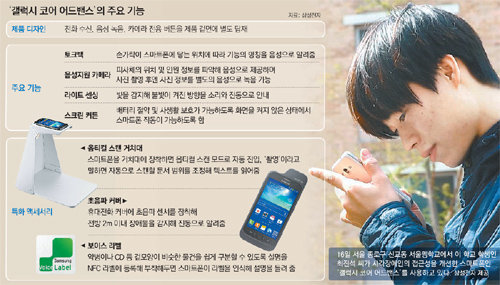

서울맹학교 최진석씨, 삼성 ‘갤 코어 어드밴스’ 써보니

누군가는 아무렇지 않게 매일 쓰는 스마트폰이 누군가에겐 세상을 대신 바라봐주는 두 눈이 되기도 한다. 서울맹학교 3학년 최진석 씨(27)에게 스마트폰이 그렇다.

최 씨는 초등학교 6학년 때 바이러스 망막염으로 시력을 잃은 중도실명자다. 앞이 안 보인 지 14년이 지나면서 어느덧 그가 기억하는 세상의 환한 모습도 뿌옇게 변해버렸다. 등하교가 불편해 집 대신 기숙사에서 홀로 사는 그에게 스마트폰은 없어선 안 될 생활필수품이자 삶의 동반자다.

그는 지난달부터 삼성전자로부터 ‘갤럭시 코어 어드밴스’를 선물받아 쓰고 있다. 처음 써보는 국산 스마트폰이다. 그동안 최 씨를 비롯해 서울맹학교 학생 대부분은 애플 아이폰을 써왔다. 아이폰에 시각장애인을 위해 스마트폰 속 모든 기능과 텍스트를 음성으로 읽어주는 기능이 탑재돼 있기 때문이다.

삼성전자의 시각장애인 직원들이 제품의 기획 단계부터 참여했으며 일반인 팀원들도 시각장애인의 눈높이에서 고민하기 위해 테스트를 할 때마다 안대를 착용했다. 이들은 한국을 포함해 7개국 200여 명 이상의 시각장애인을 직접 찾아다니며 사용자 테스트를 실시했고 이들의 목소리를 반영해 700여 건의 항목을 개선했다.

삼성전자는 그렇게 완성한 제품을 지난달 최 씨를 비롯해 서울맹학교와 전국 14개 맹학교 2000여 명의 학생들에게 순차적으로 전달하고 있다. 지금도 이들에게 직접 사용 후기를 들으며 추가로 개선할 점을 찾고 있다.

“어색한 번역 말투가 아니라 진짜 한국사람 발음과 말투로 읽어주는 점이 가장 좋아요.”

최 씨가 자주 쓰는 기능은 ‘옵티컬 스캔’. A4 용지 사이즈의 인쇄물이나 우편물, 영수증, 병원 진단서 등의 텍스트를 음성으로 읽어주는 기능이다. 최 씨는 “내용을 몰라 버리지 못하고 책상 위에 몇 달씩 쌓아뒀던 가정통신문이나 우편물을 이제 직접 확인한다”고 했다.

스마트폰 덕에 낯선 길을 홀로 갈 때도 든든하다. 초음파를 이용해 전방 2m 이내 물체와의 거리를 미리 알려 주는 ‘초음파 커버’를 스마트폰에 끼우고 다닌 뒤로는 주위 장애물이나 벽 때문에 넘어져 다치는 일이 줄었다.

시력을 잃기 전인 초등학교 3학년 때부터 사진 찍는 것이 취미였다는 그는 장애가 생긴 뒤에도 시각장애인 사진작가 모임인 ‘마음으로 보는 세상’에서 활동 중이다. 아무것도 보이지 않는 상황에서 사진을 찍는 게 쉽지는 않다고 한다. 먼저 물체를 손으로 만져보고 형체를 머릿속으로 그린 뒤 한 번 찍고 각도를 조금 틀어 한 번 더 찍는다. 그렇게 최소 다섯 번은 찍은 다음에 가장 잘 나온 것을 주변 사람들에게 골라 달라고 하는 식이다.

김지현 기자 jhk85@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

2

美CIA “28일 오전 테헤란 청사 회의실에 하메네이가 온다”

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

李-장동혁, 말 없이 악수만…張 “대통령 기념사 박수 칠 수 없었다”

-

5

“미국의 힘이 곧 평화” 트럼프 5년, 해외 美 군사개입 10번

-

6

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

7

“‘표심’ 따라 이란 친 트럼프…지독하게 변덕스럽지만 치밀해” [트럼피디아] 〈60〉

-

8

정청래 “나는 0주택자…팔 게 많은 장동혁 대표가 부럽다”

-

9

박사과정 밟는 LG ‘신바람 야구’ 주역 서용빈 “공부하는 지금, 인생 전성기” [이헌재의 인생홈런]

-

10

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

7

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

8

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

9

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

10

푸틴, 긴급 안보회의…러 외무 “美 이란 공격, 국제법 위반”

트렌드뉴스

-

1

이란 보복에 7성급 호텔 불길-공항 파괴…테헤란은 축제 분위기

-

2

美CIA “28일 오전 테헤란 청사 회의실에 하메네이가 온다”

-

3

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

4

李-장동혁, 말 없이 악수만…張 “대통령 기념사 박수 칠 수 없었다”

-

5

“미국의 힘이 곧 평화” 트럼프 5년, 해외 美 군사개입 10번

-

6

한그릇 1만5000원 봄동비빔밥 ‘품절’…제2의 두쫀쿠?[요즘소비]

-

7

“‘표심’ 따라 이란 친 트럼프…지독하게 변덕스럽지만 치밀해” [트럼피디아] 〈60〉

-

8

정청래 “나는 0주택자…팔 게 많은 장동혁 대표가 부럽다”

-

9

박사과정 밟는 LG ‘신바람 야구’ 주역 서용빈 “공부하는 지금, 인생 전성기” [이헌재의 인생홈런]

-

10

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

1

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

2

전한길 토론 보더니… 장동혁 “부정선거 막을 시스템 재설계 필요”

-

3

“하메네이 사망” 트럼프 공식 발표…“일주일간 폭격할 것”

-

4

하메네이 딸-사위도 사망…美 ‘단 하루’ 공습에 36년 독재 끝났다

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

7

집무실 ‘가루’ 된 하메네이…권력 계승자 4명 정해놔

-

8

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

9

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

10

푸틴, 긴급 안보회의…러 외무 “美 이란 공격, 국제법 위반”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0