공유하기

푹푹 찌는데… 에어컨 매장 파리만 날린다

- 동아일보

-

입력 2012년 7월 9일 03시 00분

글자크기 설정

《 최고기온이 30도를 넘었던 8일 서울 성북구의 한 가전제품 매장. 입구에는 ‘에어컨 특판’ ‘파격 할인’ 등의 문구가 담긴 현수막이 내걸렸지만 구입하는 고객은 드물었다. 매장 종업원은 “가격만 물어보고 나가는 손님이 많다”며 “매출도 지난해의 절반가량으로 줄었다”고 설명했다. 많은 비로 불쾌함을 느낄 만큼 습도가 높았던 5일 오후 서울 광진구 구의동 테크노마트 역시 사정은 다르지 않았다. 유동인구가 많은 점심시간인데도 1, 2층의 에어컨 매장을 둘러보는 고객은 서너 명에 불과했다. 》

제품을 살펴보던 장병규 씨(47)는 “사무실에 놓을 에어컨을 사러 왔는데 100만 원을 훌쩍 넘는 가격과 전기요금 때문에 망설여진다”고 말했다.

○ 여름인데 에어컨이 안 팔린다

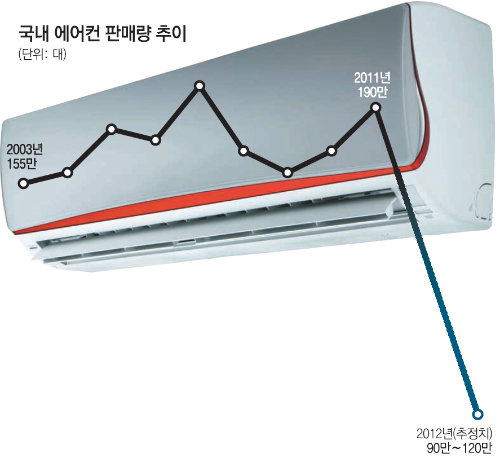

대표적인 여름 가전제품인 에어컨 수요가 눈에 띄게 줄었다. 동아일보가 입수한 한 가전업체의 조사 자료에 따르면 최근 10년간 국내 에어컨 시장 규모는 연평균 165만 대 안팎. 유난히 더웠던 지난해에는 예년보다 많은 190만 대가 팔려나갔다. 한반도가 점차 아열대 기후로 변하고 있다는 분석도 판매에 영향을 미쳤다.

이마트는 4∼6월 에어컨 판매량이 지난해 같은 기간보다 65.3%나 줄었다. 가전업계는 올해 판매량이 90만∼120만 대 수준으로 떨어질 것으로 보고 있다. 일부에서는 100만 대 선이 깨질 수도 있다고 예상한다.

○ 짠물 소비-전기요금 폭탄 ‘이중고’

판매 감소의 주된 이유로는 경기 침체가 꼽힌다. 허리띠를 최대한 졸라매는 ‘짠물 소비’를 하는 요즘, 에어컨을 사기 위해 150만∼300만 원의 돈을 쓰는 소비자는 드물다는 것. 테크노마트에서 에어컨을 살펴보던 박선영 씨(52)는 “신제품은 디자인이 예쁘지만 가격이 생각보다 비싸다”며 “그냥 12년 전에 산 제품을 계속 쓸 생각”이라고 말했다.

가정용 에어컨의 신규 수요가 한계에 달했다는 분석도 나온다. 최근 지어진 주상복합 건물의 경우 처음부터 빌트인 방식으로 에어컨이 설치돼 있으며, 중앙 냉난방식 주거공간도 늘고 있다. 위니아만도 관계자는 “가정에 에어컨 보급률이 높아 신규 수요가 많지 않다”며 “2, 3년 전부터 에어컨 판매는 교체 수요가 대부분을 차지한다”고 말했다.

○ 하반기 전망도 불투명

가전업계와 유통업계는 7∼9월 더위에 기대를 걸고 있다. 지난해에도 9월까지 계속된 무더위로 여름 막바지까지 에어컨이 불티나게 팔렸기 때문이다. 하이마트 관계자는 “더위가 생각보다 길어지면 에어컨을 찾는 고객도 늘어날 것”이라고 기대했다.

하지만 사회 분위기가 우호적이지 않다. 정부는 지난해 블랙아웃(대규모 동시 정전)사태의 위기를 겪은 뒤로 전기 사용 자제를 촉구하는 캠페인을 벌이고 있다. 한국전력도 전기 요금 인상을 추진 중이다. 하반기에 경기 침체가 더 깊어질 것이라는 전망도 나온다.

▶ [채널A 영상] 전기료 아끼는 ‘똑똑한 냉방용품’ 뜬다

박창규 기자 kyu@donga.com

서환한 인턴기자 경희대 신문방송학과 4학년

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0