공유하기

[실용기타]탑… 대웅전… 사찰 구조는 왜 비슷할까

- 동아일보

글자크기 설정

◇사찰의 상징세계 上·下/자현 스님 지음

각 320쪽, 312쪽·각 2만2000원·불광출판사

왜 불교 경전의 표지는 대부분 노란색일까. 인도 불교에서 답을 찾을 수 있다. 인도에서는 패다라(貝多羅)라는 종려나무 잎 즉, 패엽 가운데 아직 덜 핀 것을 찌고 다듬어 종이로 활용했다. 어린잎은 연두색이지만 말리면 누렇게 변한다. 이것을 책으로 엮은 귀한 패엽경에 금칠을 했던 전통이 황색 표지 경전의 기원이 됐다.

저자는 불교학과 동양철학, 미술사학을 전공한 스님. 책은 서로 다른 듯 공통점을 지닌 사찰들이 역사적 문화적 교류를 통해 어떻게 변형돼 왔는지를 살핀다. 절의 구조와 상징에 대한 100개의 질문에 답하는 형식으로 책을 엮었다. 엉뚱하게 알려진 상식은 바로잡고 사찰 곳곳의 은유와 상징들을 설명한다.

사찰의 구조는 대부분 비슷하다. 개울을 건너는 다리와 일주문, 그 너머 천왕문 안으로는 탑과 대웅전이 있다. 이 배치의 배경은 불교의 수미산 우주론이다. 향수해를 건너서 성역이 시작되는 일주문을 건너면 사대천왕이 있는 중턱에 다다른 후 정상에 해당하는 대웅전으로 이어진다. 수미산 우주론을 이해하면 앙코르와트와 같은 힌두교 사원은 물론이고 동남아시아의 불교건축 및 탱화나 만다라까지도 모두 설명할 수 있다.

절하는 바위라는 뜻의 배례석(拜禮石)은 의미가 잘못 알려져 생긴 이름이다. 배례석은 직사각형에 가운데 연꽃이 새겨진 모양으로 석등 앞에 있는 돌이다. 깨달음을 상징하는, 핀 연꽃 위에 중생은 머리를 대지 않는다. ‘불국사고금창기(佛國寺古今創記)’에 따르면 이것은 본래 향로를 올려놓는 봉로대(奉爐臺)였다. 불전 밖에도 향로가 있어 이곳에서 기원을 올리던 중국과 일본의 전통이 전해졌지만 조선시대 숭유억불 시기에 외부 향로가 사라지며 받침대만 남았다.

불교에서 물고기가 숭배의 대상이라는 것도 잘못 알려진 정보다. 의식 용구 중에 물고기 형상이 많은 것은 잠을 적게 자는 물고기처럼 각성하라는 뜻을 담은 것이다.

부석사 무량수전의 배흘림기둥은 인간의 착시 효과를 교정해주는 사례로 언급되곤 한다. 멀리서 기둥을 볼 때 오목렌즈처럼 안쪽으로 휘어 보이는 현상을 막아준다는 것이다. 하지만 그리스의 신전처럼 안쪽이 텅 빈 경우에만 시각 보정 효과가 있다. 우리나라 사찰은 회랑이나 누각을 제외하고는 폐쇄형 구조가 대부분이다. 일부에서는 우리의 옛 건축이 파르테논 신전처럼 개방형이었을 개연성을 제기하기도 한다. 그러나 저자는 기후조건을 감안했을 때 이는 무리한 추측이라며, 배흘림기둥은 멋에 치중한 선진 문화의 수용일 뿐 기능을 구현한 것은 아니라고 설명한다.

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

천하람 “장남 부부관계 깨져? 혼인신고 기다려준 완전 효부”

-

5

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

6

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

7

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

8

재판부, ‘尹 2024년 3월부터 계엄 모의’ ‘제2수사단 구성’ 인정

-

9

김연경 유튜브 나온 김연아 “운동 걱정 안하고 살아 너무 좋아”

-

10

트럼프 “그린란드에 골든돔 구축할것…합의 유효기간 무제한”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

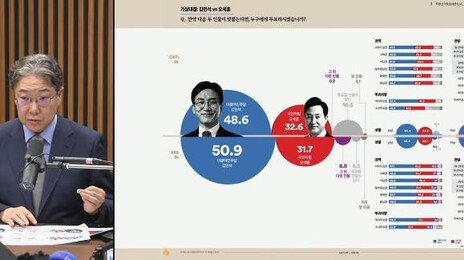

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

4

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

5

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

7

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

트렌드뉴스

-

1

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

2

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

3

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

4

천하람 “장남 부부관계 깨져? 혼인신고 기다려준 완전 효부”

-

5

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

6

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

7

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

8

재판부, ‘尹 2024년 3월부터 계엄 모의’ ‘제2수사단 구성’ 인정

-

9

김연경 유튜브 나온 김연아 “운동 걱정 안하고 살아 너무 좋아”

-

10

트럼프 “그린란드에 골든돔 구축할것…합의 유효기간 무제한”

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

3

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

4

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

5

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

-

7

이혜훈 “장남 결혼직후 관계 깨져 함께 살아…이후 다시 좋아져”

-

8

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![추워서 감기 걸렸다? 알고 보니 ‘착각’ [건강팩트체크]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133216134.3.thumb.jpg)

댓글 0