공유하기

[문학예술]'J이야기' 짧은 이야기속의 유쾌한 상상

-

입력 2002년 8월 9일 17시 41분

글자크기 설정

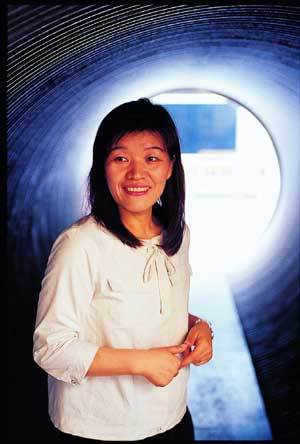

신경숙씨 사진제공 마음산책

“어, 언제 이런 글을 썼을까?”

‘신경숙 짧은 소설’이란 타이틀을 달고 나온 새 책을 반갑게 집어든 독자라면 그런 궁금증이 생길 만도 하다. ‘풍금이 있던 자리’ ‘외딴 방’ ‘깊은 슬픔’ ‘바이올렛’ 등으로 이어지는 신경숙 소설의 정조와는 다른, 밝고 유쾌한 상상력을 엿볼 수 있기 때문이다.

사실 작가에게 있어 이 책은 ‘조금 특별한 신작’이다. 스물 세 살에서 서른 살 사이, 1년에 단편 한 두편 쓰던 데뷔 초창기 시절에 신문이나 사보 등에 썼던 짧은 글을 엮은 책이란 점에서 그렇다. 물론 옛날 글을 단순히 모아놓기만 한 것은 아니다. 꼼꼼하게 다듬고 이음새를 갖춰 한 편씩 따로 읽어도, 연작으로 읽어도 좋을 만한 책으로 새롭게 구성했다.

덕분에 신경숙 소설을 사랑하는 독자들에게는 지금까지 몰랐던 작가의 새로운 면모를 보는 ‘즐거운 덤’을 안겨준다.

책의 중심인물은 시골 어느 소읍에서 태어난 J. 그녀는 대학교에 입학하면서 서울로 올라와 오빠와 함께 산다. 대학을 졸업한 뒤에는 오빠로부터 독립해 출판사를 다닌다. 그리고 캠퍼스 커플로 만난 남자와 8년간의 길고 긴 연애 끝에 결혼해 네 살 난 딸 연이를 둔다.

|

J와 주변 인물들은 44편의 짧은 이야기속에서 갖가지 해프닝을 벌이면서 독자들을 ‘쿡쿡’ 웃음짓게 만든다. 옛 사랑과의 7년만의 재회를 앞두고 지독한 살빼기에 들어갔지만 막상 배가 불룩나온 대머리 아저씨를 보고 실망하거나(냉장고 문을 여는 여자) 무턱대고 전화번호부에서 ‘김방구’라는 이름을 찾아 전화를 걸었다가 당황하는 J의 모습(봄밤) 등. 생활의 희로애락을 수다스럽지 않으면서도, 아기자기하게 풀어낸다.

하지만 이야기들이 가벼운 웃음만으로 끝나진 않는다. ‘상큼한 웃음’속에 ‘애틋한 여운’이 겹쳐진다. 셀로판지 산다고 아버지를 속여 수시로 용돈을 타내던 소녀가 셀로판지가 무슨 말인지도 모르는 아버지에게 연민을 느끼는 ‘셀로판지에 대한 추억’을 비롯, ‘추석전야’ ‘울지마라’ ‘나, 여기 있어요’ 등은 잔잔한 여운을 남긴다. 읽다보면 우리네 삶이 정겨우면서도 애틋하게 느껴져 코끝이 찡해진다. 짠한 마음이 든다. 작가 말처럼 ‘이삿짐을 싸다가 사진첩을 펼쳐놓고 한 장 한 장 넘겨보는 기분’이 들게 하는 책이다.

‘풍금이 있던 자리’를 독자들이 많이 읽어준 덕분에 그는 93년 이후로 오직 글쓰기에만 몰두할 수 있었다. 지금은 또 하나의 장편소설 초고를 끝냈고, 장편 ‘바이올렛’ 이후 잡지에 발표한 중단편도 창작집 한 권 정도 분량만큼 모였다.

‘J이야기’를 자기 손에서 떠나보낸 신경숙은 오랜 만에 자유로운 시간을 갖고 싶다고 말하며 9일 남편과 함께 스페인행 비행기를 탔다.

고미석기자 mskoh119@donga.com

스타일 >

-

Tech&

구독

-

함께 미래 라운지

구독

-

기고

구독

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

4

‘독도 마지막 주민’ 김신열 씨 별세…등록된 민간인 ‘0명’

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

SK하이닉스 “6세대 LPDDR6 세계 첫 개발”…모바일용 D램도 고도화

-

7

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

8

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

9

박민영 긴급 체포, 행사장 대혼란 (세이렌)

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

9

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

10

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

트렌드뉴스

-

1

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

2

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

3

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

4

‘독도 마지막 주민’ 김신열 씨 별세…등록된 민간인 ‘0명’

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

SK하이닉스 “6세대 LPDDR6 세계 첫 개발”…모바일용 D램도 고도화

-

7

연 2000만원도 못버는 ‘박봉 박사’ 늘었다…10명중 1명 꼴

-

8

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

9

박민영 긴급 체포, 행사장 대혼란 (세이렌)

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

9

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

10

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)