15년전 만든 정규-비정규직 구분… 노동시장 변화 제대로 반영 못해

- 동아일보

-

입력 2017년 5월 27일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

고용노동부가 전국 3만2960개 사업장 근로자 85만여 명을 조사해 26일 발표한 ‘고용형태별 근로실태조사’(지난해 6월 기준)에서 국내 정규직 임금 대비 비정규직의 임금 비율이 70%도 되지 않는 것으로 조사됐다. 노동시장 이중구조(정규직과 비정규직의 격차)의 심각성을 보여주는 지표다. 하지만 비정규직의 정의와 기준을 개편할 때가 됐다는 목소리도 커지고 있다. 현재 정부가 쓰는 기준이 15년 전에 만들어진 탓에 노동시장 변화를 제대로 반영하지 못하고 있다는 비판이 일고 있기 때문이다.

이날 고용부에 따르면 국내 비정규직의 시간당 임금총액은 1만2076원으로 정규직(1만8212원)의 66.3%에 그쳤다. 고용부 관계자는 “2015년(65.5%)보다는 0.8%포인트 개선됐지만 유의미한 결과는 아니다”라고 말했다. 300인 이상 대기업 비정규직의 시간당 임금총액도 1만9147원으로 정규직(3만530원)의 62.7%에 불과했다. 다만 300인 이하 중소기업 비정규직(1만1424원)의 정규직(1만6076원) 대비 임금 비율은 71.1%로 대기업보다는 격차가 작았다. 특히 중소기업 비정규직의 임금은 대기업 정규직의 37.4%밖에 되지 않았다.

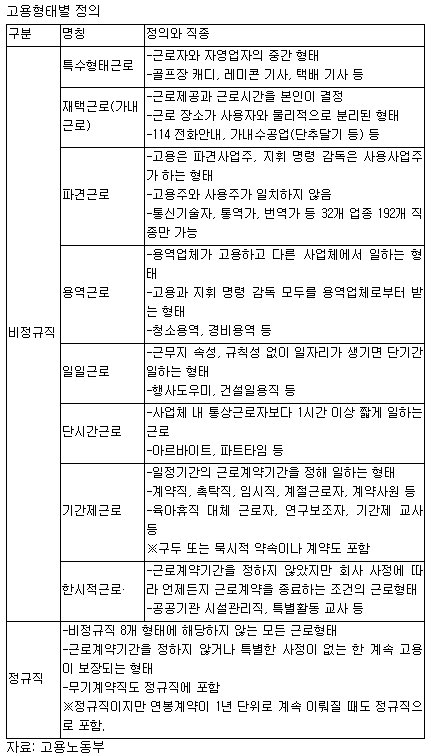

문재인 대통령이 청와대 집무실에 설치한 일자리 상황판에도 게시되는 이 조사는 비정규직을 특수고용, 재택(가내), 파견, 용역, 일일, 단시간, 기간제, 한시근로 등 8개로 분류하고 이 외의 형태는 정규직으로 집계한다. 문제는 이런 정의를 2002년 7월 만들었다는 점이다. 외환위기 이후 비정규직이 확산되자 당시 노사정위원회가 노사정 합의로 기준을 마련했다. 그동안 노동시장 환경이 달라지고 새로운 고용 형태가 등장했는데도 15년 전의 기준을 여태껏 쓰고 있는 것이다.

이 때문에 전문가들은 좀 더 세밀한 기준을 세워 실태 파악부터 제대로 해야 정규직 전환에 따른 충격을 최소화하고 사각지대를 없앨 수 있다고 입을 모은다. 현재의 기준은 외형상 노무를 어떻게 제공하고 있는지만을 따지고 있어 근로조건의 구체적 차별과 고용안정 수준 등은 제대로 반영되지 않기 때문이다.

비정규직의 4대 보험 가입률을 높여야 한다는 지적도 나온다. 고용부에 따르면 국내 비정규직은 산재보험 가입률만 97.4%일 뿐 나머지 보험은 56∼72%에 그치고 있다. 반면 정규직은 95%를 넘는다. 일괄적인 정규직 전환은 비용도 많이 들고 충격이 큰 만큼 일단 4대 보험 가입률을 높여 사회안전망을 두껍게 하는 게 먼저라는 지적이 나오는 이유다.

유성열 기자 ryu@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

2

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

3

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

4

제주서 유기된 동물 절반은 안락사

-

5

美 공중급유기·수송기 중동 집결… 이란 군사작전 개시 초읽기

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

8

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

9

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

10

워시 연준의장 지명에 금-은 폭락…안전자산 랠리 끝?

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

4

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

5

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

6

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

9

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

10

박원석 “李, 전생에 나라 구한 듯…이런 야당 복 어딨나”

트렌드뉴스

-

1

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

2

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

3

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

4

제주서 유기된 동물 절반은 안락사

-

5

美 공중급유기·수송기 중동 집결… 이란 군사작전 개시 초읽기

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

8

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

9

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

10

워시 연준의장 지명에 금-은 폭락…안전자산 랠리 끝?

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

4

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

5

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

6

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

9

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

10

박원석 “李, 전생에 나라 구한 듯…이런 야당 복 어딨나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0