공유하기

공룡이 새의 할아버지냐 사촌이냐

-

입력 2002년 8월 25일 17시 29분

글자크기 설정

공룡과 새의 ‘족보 싸움’이 21세기가 시작되며 다시 뜨겁게 달아오르고 있다.

지금까지 나온 족보에는 대부분 새가 공룡의 후손으로 적혀 있다. 그러나 최근에는 ‘새가 공룡의 사촌’이라는 새로운 족보가 기존 이론에 강력히 도전하고 있다. 서울대 임종덕 교수(지구환경과학부)는 “공룡과 새의 진화 관계는 요즘 국제 고생물 학계에서 가장 뜨거운 이슈”라고 밝혔다.

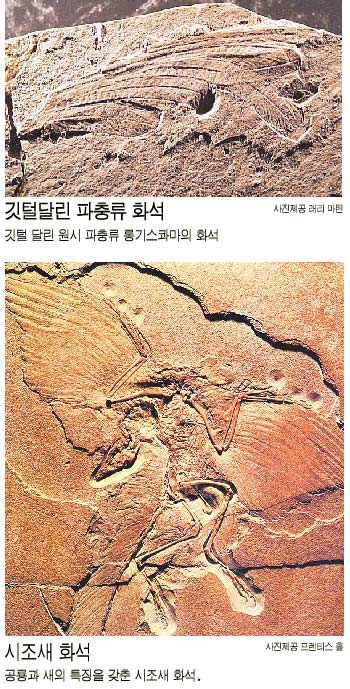

공룡과 새의 조상 논쟁은 1860년대 시조새가 발견되면서 시작됐다. 깃털과 이빨 등 파충류와 새의 특징을 갖고 있던 시조새를 연구한 영국의 토마스 헉슬리는 “시조새는 공룡과 매우 가까운 관계”라며 ‘공룡이 새로 진화했다’는 이론을 처음 주장했다.

그러나 1926년 게르하트 하일만이 ‘새의 기원’이라는 책에서 “새는 날기 위해 반드시 Y자 모양의 ‘차골(次骨)’이라는 가슴 부위의 뼈가 필요하지만, 공룡은 차골로 진화할 수 있는 뼈가 없다”고 말하면서 다시 새와 공룡은 사촌이 됐다.

공룡이 새의 조상으로 다시 올라선 것은 1960년대 들어서다. 1964년 미국 예일대 존 오스트롬 교수가 “시조새와 데이노니쿠스 같은 작은 육식공룡의 앞발과 뒷발이 매우 비슷하다”고 주장하면서 새가 공룡에서 진화됐다는 현재의 족보가 완성됐다. 데이노니쿠스는 영화 ‘쥬라기공원’에서 주인공을 공격한 2∼3m 크기의 랩터 공룡과 비슷하다. 최근 중국 등에서 원시 깃털을 가진 공룡들이 잇따라 발견되면서 이 이론은 더욱 힘을 얻고 있다.

|

‘새’진영의 과학자들은 원시 파충류에서 공룡과 새가 서로 갈라져 나왔으며, 인간과 침팬지처럼 서로 사촌 사이라고 주장한다. 일부에서는 깃털 달린 작은 육식공룡이 타조처럼 ‘날지 못하는 새’라는 주장도 나온다. 영화에서 인간을 사냥했던 랩터가 앞으로 제작될 ‘쥬라기공원4’에서는 공룡이 아니라 ‘괴조(怪鳥)’로 둔갑해야 할 판이다.

아직 학계에서는 ‘공룡이 새의 조상’이라는 족보가 더 유력하다. ‘차골’문제는 작은 육식공룡에서 비슷한 뼈가 발견되면서 어느 정도 해결됐고, 가장 큰 걸림돌이었던 깃털도 최근 원시깃털 달린 공룡 화석이 계속 나오면서 연구가 활발해지고 있다. 그러나 새 진영에서는 ‘공룡 조상 이론’이 새를 잘 모르는 공룡학자들의 일방적인 주장이라고 반발하고 있다.

한국지질자원연구원의 이융남 박사는 “‘새가 공룡에서 진화됐다’는 이론에 따르면 공룡은 멸망한 것이 아니라 ‘새’로 살아남았으며, 현재 새로 변한 공룡이 하늘을 지배하고 있는 셈”이라고 설명했다. 그러나 이 박사는 “만일 공룡이 처음 나온 중생대 초 트리아스기 지층에서 원시 새의 화석이 발견된다면 기존 이론은 완전히 바뀐다”며 “공룡과 새의 족보 싸움은 앞으로 발견될 획기적인 화석 하나하나에 따라 희비가 갈리게 될 것”이라고 내다보았다.

|

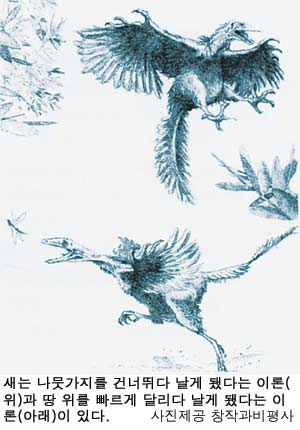

새는 어떻게 날게 됐을까. 현재 두 이론이 팽팽히 맞서고 있다.

하나는 공룡이 두 다리로 빨리 달리다 어느 순간 날게 됐다는 것이다. 처음에는 높은 나무나 바위를 뛰어오르는 정도였지만 점점 기능이 발전했다. 체온을 조절하던 원시 깃털이 날기 위한 깃털로 바뀌고, 꼬리뼈와 다리뼈가 분리돼 움직이는 등 점점 새의 모습을 갖추게 됐다는 것이다.

다른 이론은 나무에서 주로 살던 공룡(또는 원시 파충류)이 나뭇가지를 뛰어 이동하다 나는 능력이 생겼다는 것이다. 처음에는 날개를 움직이지 않고 글라이더처럼 활강하는 능력이 생겼고, 점점 진화해 새처럼 날 수 있게 됐다는 설이다. 시조새만 해도 활강이 아니라 현재 새처럼 날개를 저어 하늘을 나는 능력을 지니고 있었다.

김상연 동아사이언스기자 dream@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

7

“트럼프, 1년간 14억달러 사재 축적… 사리사욕 채워”

-

8

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

트렌드뉴스

-

1

이정후 美공항서 일시 구금…前하원의장까지 나서 풀려났다

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

4

[단독]“권성동, ‘王’자 노리개 등 장식 상자 2개로 1억 받았다”

-

5

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

6

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

7

“트럼프, 1년간 14억달러 사재 축적… 사리사욕 채워”

-

8

[단독]“이혜훈 아들, 연대 다자녀 전형 입학은 거짓말”

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

수명 연장에 가장 중요한 운동법 찾았다…핵심은 ‘이것’

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

[사설]한덕수 구형보다 크게 무거운 23년형… 준엄한 ‘12·3’ 첫 단죄

-

8

[김순덕 칼럼]팥쥐 엄마 ‘원펜타스 장관’에게 700조 예산 맡길 수 있나

-

9

“주차딱지 덕지덕지 뭐냐”…제거비용 200만원 청구한다는 입주민

-

10

與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/강유현]불신의 시대, 불안한 AI 기본법](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133214581.1.thumb.jpg)